国学经典融入环境工程专业课程思政教学探究

作者: 李国会 景长勇

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2022.17.040

摘 要:根据环境工程专业的特点,结合环境工程专业的知识、能力和素质要求,分析环境类课程思政育人的内涵,并阐释专业本身具有“保护人类生存基础的专业使命”的课程思政优势。以大气污染控制工程课程为例,介绍《论语》等国学经典融入环境工程专业课程教学中的课程思政体系,包括课前融入、开篇融入、知识点融入和情景融入多种形式,并把课程思政融入教学全过程。在利于提高教学质量的同时,实现“知识传授与价值引领相结合”的课程思政目标,突出教育的育人功能。

关键词:论语;环境工程专业;大气污染控制工程;课程思政;教书育人

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)17-0161-04

Abstract: According to the characteristics of environmental engineering majors, combined with the knowledge, ability and quality requirements of environmental engineering majors, this paper analyzes the connotation of ideological and political education of environmental courses, and explains that the major itself has a "professional mission to protect the basis of human survival" ideological and political advantages. Taking the ideological and political system of "Air Pollution Control Engineering" course as an example, the paper introduces the ideological and political system of the Analects integrated into the environmental engineering professional curriculum teaching, including pre-class integration, opening chapter integration, knowledge integration and scenario integration, forming and integrating the curriculum ideology and politics into the whole teaching process. While improving the quality of teaching, we achieve the curriculum ideological and political goal of "combining knowledge transfer and value guidance", highlighting the function of education Human.

Keywords: The Analects; environmental engineering major; Air Pollution Control Engineering; curriculum ideology and politics; teaching and educating people

近年,课程思政教育改革及创新不断打造教育新形势、新局面。2018年6月21日,教育部部长陈宝生强调加强课程思政、专业思政十分重要,要提升到中国特色高等教育制度层面来认识。高校要明确所有课程的育人要素和责任,推动每一位专业课教师制订开展课程思政教学设计,做到课程门门有思政,教师人人讲育人[1]。党的十九大报告指出:没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴[2]。中华优秀传统文化就是最好的课程思政元素之一。笔者经过研读《论语》等国学经典后发现中华文化经典中所传达的人文思想与环境工程专业课程的技术原理、工艺过程及法律法规等内容有多处同脉相承的底蕴。笔者近几年在所讲授的环境工程专业课大气污染控制工程中尝试把《论语》等国学经典与课程知识点融合在一起进行课程思政教学改革,有了一些收获和体会。

一、环境工程专业的特点及育人内涵

(一)环境工程专业特点

环境工程是“应用工程原理进行环境管理,以保护人类健康,保护自然生态系统,保护并改善与人类生活质量相关的环境[3]”。这个定义强调环境工程专业知识教育的广泛性及学科交叉性,也肯定了环境工程专业的社会责任和地位。

环境工程专业内容涉及面广,专业课程门类多,且与工程实际的结合度高[4]。专业的核心主干课程有环境工程原理、环境工程微生物学、环境监测、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与资源化等。另外,环境工程专业学科交叉性强,充分运用各种学科知识,比如流体力学、热力学、生物学、化学、物理学、工程学、数学、经济学、法学等,是一门系统综合性极强的学科。

(二)环境工程专业育人内涵

1. 环境工程专业人才的素质要求

根据环境工程专业特点和人才培养目标,除了相对应的知识要求和能力要求以外,还有素质要求。素质要求主要包括具有人文社会科学素养、社会责任感,遵守工程职业道德和规范、履行责任,能够在跨文化背景下进行工程技术沟通和交流,正确认识终身学习的重要性,具备自主学习、自我调整和适应发展的能力,等等。

2. 基于人才素质要求的课程思政育人内涵

为了达到环境工程专业人才培养的素质要求,落实教育部提出的“门门课程有思政”的教育理念,需要挖掘提升环境工程专业教育的科学精神和人文精神。课程思政融入人文教育、扩大视野、家国情怀培育等多种思政元素正是专业课教学实现内涵式提升与发展的路径选择,可以避免教学陷入单纯的知识传授和技能培养的误区而脱离“育人”的教育目标。

笔者选取《论语》等国学经典为思政素材,把《论语》等国学经典所传达的积极的生命姿态、认真的工作态度、推己及人的仁者之心以及家国天下的大丈夫情怀与天下为公、天人合一的精神境界传递给学生,在知识传授过程中提升学生的公民责任意识、诚信意识、创新意识、爱国主义情怀、高尚的道德水准、工匠精神和科学素养教育等,使其真正成为国家和人民需要的栋梁之才——德才兼备的环保技术人才,满足环境工程专业人才培养的素质要求。

3. 专业本身蕴含着深厚的课程思政内涵

自然环境是人类生存的基础条件,环境工程专业承担着完成环境污染治理技术的发展与创新、解决生态环境问题、给人类营造适合生存的自然环境的任务,保护环境就是保护我们生存的家园,是培育家国情怀最好的素材。而且环境保护不能仅依靠科学技术的发展、政府和法律的规定,还需要道德的约束和培育,即生产企业和全民的社会责任意识。把《论语》等国学经典的精髓自然融合到专业课程教学的各环节、各方面,使学生意识到努力学习并强化自身的专业技能的同时还要提高环境保护的责任意识和担当意识,更加突出课程和专业的育人作用,实现立德树人润物无声、“知识传授与价值引领相结合”的课程思政目标。

我们建设生态文明是实现人与自然和谐共生,“天人合一”的自然和谐观的建立是实现生态文明和全面育人的基础。大气污染控制工程课中燃料的性质这一节介绍煤的元素分析时,其化学元素组成也是人自身的元素组成,自然而然引入“天人合一”理念进行课程思政,引导学生尊重自然、与自然平等共处,从人与自然生命共同体的概念引申到人类社会命运共同体,形成天人合一的自然和谐观,建立正确的自然世界观,为生存、生活和走上工作岗位服务社会打下良好的思想基础。

二、国学经典融入专业教学中的课程思政体系

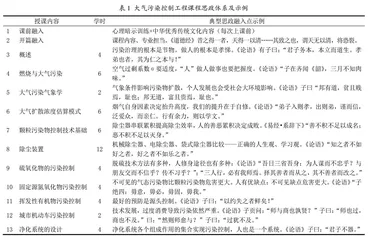

为了提高课程思政的效果,对环境工程专业课程和国学经典所选的思政素材进行了融入研究和实践,构建了多环节、多融入点的课程思政体系。以54学时的大气污染控制工程课程为例,课程选用教材是郝吉明主编的《大气污染控制工程》[5],这门课具有内容更新快、多学科交叉、贴近生活、知识点多、理论与技术相结合等特点[6]。目前有23个思政融入点,融入体系及举例见表1。

三、课程思政形式与案例分析

(一)课前融入

每次上课前利用两分钟的时间进行课前思政,选取西方心理学的一个心理暗示训练,显示在课件的首页,具体内容如下:我有能力成为一名优秀的学生;我有资格成为一名优秀的学生;我爸爸允许我成为一名优秀的学生;我妈妈允许我成为一名优秀的学生;我一定能成为一名优秀的学生。思政解读:心理暗示训练提升学生的自信心,对激发学生的学习热情有一定的帮助,但是还不够全面。引入中华优秀传统文化的精髓,做到“知行合一”“孝”“求己”才能把自信变成现实。把中西文化结合在一起,让学生懂得有自信的基础上还要真做实行、孝敬父母、升起“感恩心”,从改变和提升自己的角度内外结合把自信转化为现实。每次课从不同的角度联系生活和学习的实际解读其中的内涵,提醒学生每天该做什么并养成习惯,起到弘扬中华文化、建立文化自信的作用。

(二)开篇融入

为了让同学们总体上了解环境工程专业在技术领域干什么、在社会发展中的作用,激发专业课学习热情,提升社会担当意识。在课程内容开始讲授之前引用《道德经》“昔之得一者,天得一以清;地得一以宁……其致之也,谓天无以清,将恐裂;地无以宁,将恐废。”思政解读:从古至今按道而行,天空就会清明,大地就会安宁,如果反过来,天空没有办法清明,大地会荒废掉,不适合人类生存。以大家所熟知的雾霾污染为例,让学生深切感受到环境污染治理的任务重、环境保护已经成为人类面临的重大课题,而环境工程专业是直接研究和实施污染治理技术的专业,承载着艰巨而神圣的社会使命。并进一步说明人类面临经济发展与环境保护相平衡的问题时,环境技术的发展是实现双赢的关键,提升专业自信心。同时培育职业情怀,克服专业就业因为工作环境不理想而遇到的困境。

(三)知识点融入

自然科学是研究宇宙自然运行规律的科学,推动社会生产力发展的同时对人类思想文明的进步起着巨大的推动作用。以此来看,自然科学与人文学科互利互生的关系自然存在,环境类理工科教学内容所遵循的自然规律同样适用于中华文化经典,所以能够联系在一起进行课程思政。经过研习找到《论语》中经典语句和大气污染控制工程课程教学内容之间的联系进行课程思政的有机融合,举例如下:

1. 从“环境空气质量控制标准”联系到“做人的标准”

本知识点主要讲授环境空气质量控制标准的种类和作用,具体介绍环境空气质量标准、工业企业设计卫生标准、大气污染物排放标准和空气污染指数及报告等内容。课程思政点融入及解读:环境空气质量有各种控制标准,做人也有做人的标准——“德”,“德才兼备”,德在先,是基础。“德”相对比较抽象,引入儒家三达德——“智、仁、勇”,通过从“学习求知、有仁爱之心、有责任能担当”这几方面把修德具体化、可操作、能落地实行。并举出《论语》中经典语句“骥不称其力,称其德也”和“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”,进一步解释说明修德在做人成长过程中的重要性,只有夯实智德、仁德、勇德的基础,才能自然而然圆满功德,使学生明确“扎根于德,成长于才”的成才路径,实现文化育人的思政教学目标。

2. 从“燃料燃烧空气过剩系数α在一个适度的范围内”联系到“做人做事要把握好度”