建筑学专业课程中思政元素的挖掘与融入

作者: 张定青 虞志淳 张冬冬

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2022.17.039

摘 要:结合建筑学专业课程城市与风景园林设计理论的课程思政教学改革实践,探讨将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体的教书育人途径和方法。专业课程的课程思政实践首先应从专业知识体系中挖掘所蕴含的思政内涵,明确思政教学目标,将提炼出的思政元素有机融入教学内容,并通过灵活多样的教学方式加强学生在课程思政教学中的参与性,在教学组织、教学评价中融入思政教育的互动元素,达到润物无声的育人效果。

关键词:课程思政;思政元素;教学改革

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)17-0157-04

Abstract: Combined with teaching reform practice on architecture specialized course of Theory of Urban and Landscape Architecture Design with ideological and political education, the approaches and methods of teaching and educating integrated value shaping, knowledge imparting and ability training are explored. The ideological connotation contained in the professional knowledge systems should be first excavated and the ideological teaching objectives should be clear, then the ideological and political elements should be extracted and integrated in teaching content. Furthermore,through flexible and varied teaching methods, students participation should be strengthened in the class and the interactive elements should be added in the teaching organization and teaching evaluation.

Keywords: ideological and political education in courses; ideological and political elements; teaching reform

一、课程思政研究背景

(一)课程思政指导思想与研究现状

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把高校思想政治工作摆在突出位置,做出一系列重大决策部署。全国高校思想政治工作会议(2016)、新时代全国高等学校本科教育工作会议(2018)、全国教育工作会议(2020)等重要会议先后召开,以及《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(2017)、《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》(2019)、《关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》(2019)、《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》(2020)等一系列重要文件发布,强调坚持把立德树人作为中心环节,贯彻“三全育人”要求,促进专业知识教育与思想政治教育相结合,全面推进所有学科的课程思政建设,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。

特别是2020年教育部颁发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),提出“课程思政”的新认识、新理念、新抓手、新要求,对于全面推进课程思政建设提供了明确的方向和指导。《纲要》明确指出专业课程是课程思政建设的基本载体,要结合专业特点分类推进课程思政建设,深度挖掘各学科门类专业课程蕴含的思想政治教育资源,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观;要深入梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学[1]。根据党中央、教育部系列指示精神,课程思政已经成为“十大育人”体系之首的“课程育人”重要内容,也是高校贯彻落实立德树人根本任务、衡量教育教学改革的一项重要指标。

从各地高校的实践探索和学术研究来看,2014年,以上海大学大国方略课程为先导,其后几年上海各高校开发了“中国系列”课程,在全国引起反响并形成示范;2016年,学术期刊上开始出现“课程思政”的研究论文;2017年,课程思政开始从地方实践探索上升为全国性行动;2018年,课程思政在全国推广,学界也掀起了课程思政研究热潮,相关论文发表快速增长。当前高校课程思政研究主要集中在以下几个方面:一是从“认识论”的角度围绕内涵、价值、任务要求等探讨课程思政基础性问题;二是从“方法论”“实践论”的角度侧重课程思政的路径与模式研究,总结各学科专业课程思政的建设成效和经验;三是从“矛盾论”的角度讨论课程思政推进中的问题与改进思路;四是从“系统论”的角度论述课程思政宏观体系构建和制度建设[2]。

(二)建筑学专业课程思政教育路径

建筑学专业是综合性很强的学科,具有科学与艺术、理工与人文相融合的特点,人才培养面向我国社会经济发展和城乡建设需要,成为德才兼备、具有职业素养、社会责任感和求实创新精神的建设者。建筑学专业内涵本身蕴含了丰富的人文思想,课程思政建设需要对专业知识进行系统梳理和挖掘提炼,通过目标明确的思政导向和思政内容与方法的整体设计,在教学中融入“三观”教育,使学生的人文素质在专业层面基础上得到进一步升华,深刻理解中华文化与专业学科的关系、国家发展与个人成长的关系,培养科技报国的家国情怀和职业信念,坚定“四个自信”[3],从而为学生提供理想信念层面的精神指引和价值导向,培养国家建设的栋梁之才,为中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑[4]。

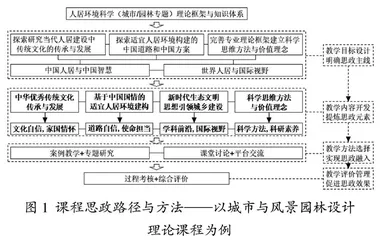

笔者通过建筑学专业课程的教改实践,对于课程思政路径与方法进行了初步的探索。课程思政遵循“教学目标设计明确思政主线-教学内容开发提炼思政元素-教学方法选择实现思政融入-教学评价管理促进思政效果”的路线,核心任务是将思政教育的原则和要求落实到课程目标设计,并通过教学设计内化到课程的教学内容与教学组织之中[5-6]。这其中需要深入探讨两方面的问题:一是如何将课程思政教育内容与专业教学内容结合,从专业知识体系中挖掘所蕴含的思想价值和德育内涵,提炼出思政元素有机融入课堂讲授,并从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性;二是如何加强学生在课程思政建设过程中的参与性,在教学组织、教学评价中融入思政教育的互动元素,引导学生主动性思考,更好地理解思政教育中的价值观与方法论,达到润物无声的育人效果。

二、课程思政育人总体目标

(一)课程思政教改思路

城市与风景园林设计理论是一门建筑学专业理论课程,教学定位是以“人居环境科学”为理论基础,通过城市与园林两个专题板块理论与方法的讲授,完善学生的人居环境科学知识结构及专业理论体系框架,培养分析问题与探索研究的能力。课程思政总体设计从专业知识体系与课程要求出发,围绕“人类居住”这一个既是古老、又是随着时代不断更新和发展的课题,培养学生建立一个“历史-现实-未来”的时空视野,以及一种认识与分析人居问题的科学方法构架,使学生能够汲取中国传统人居营建中的优秀传统文化,在认识我国城乡发展现状及人居环境面临问题的基础上,结合世界人居建设中的新思想、新理念,思考适应中国国情的未来发展方向和解决问题的思路。基于此,教学内容中确立“中国人居与中国智慧”和“世界人居与国际视野”两条主线,提炼出“中华优秀传统文化传承与发展”“基于中国国情的适宜人居环境建构”“新时代生态文明思想引领城乡建设”“科学思维方法与价值理念”等思政教育主题,融入理论讲授、课堂讨论、汇报交流,以及课后线上平台交流和专题研究报告等环节(图1)。在拓展学生知识结构、拓宽学术视野,培养科学思维方法与研究方法的同时,增强文化认同、政治认同和“四个自信”,培养学生的家国情怀和使命担当,努力实现思想启迪和价值引领。

(二)课程思政教学目标设计

课程思政目标是在梳理专业教学内容思政内涵的基础上,对于专业教学目标在育人层面的提升。城市与风景园林设计理论课程思政目标主要是:

第一,加深学生对我国传统人居环境营建中蕴含的中华优秀传统文化的理解和热爱,树立文化自信和家国情怀,激发学生对当代人居建设中传统文化传承与发展的探索研究。

第二,指导学生以国际视野认识世界人居发展趋势及前沿理论,正确认识当前中国人居环境建设面临的现实问题,将国际先进理念与中国国情结合,引导学生放眼世界而立足脚下,积极探索适宜人居环境建构的中国道路、中国方案。

第三,帮助学生完善人居环境科学的理论框架,学习系统分析、多学科综合、文献研究与案例研究相结合、理论分析与设计实践相结合的科学研究方法,建立科学思维方法与价值理念。

三、课程思政的元素挖掘与教学内容融入

(一)中华优秀传统文化传承与发展——文化自信,家国情怀

结合课程中生态城市理念发展脉络、中国园林发展史等教学内容,对中国传统人居建构经验进行总结分析,阐述传统人居环境营建思想中的整体观、天人观,剖析其中蕴含的中国传统文化,使学生深入理解人与自然和谐、人工建设与自然环境相结合,建筑与城市、景观相融合的哲学观及其设计策略与方法;分析当代建筑设计、城市设计及园林设计案例中对于文化传承的实践探索,深化理解中华传统文化思想精华的时代价值,激发学生对于中华传统文化的热爱,增强文化自信,培养家国情怀,积极探索传统营造思想与技艺在当代设计实践中的活化传承路径。

(二)基于中国国情的适宜人居环境建构——道路自信,使命担当

在现代城市规划理论的历史演进与当代发展的阐述与评析教学内容中,梳理产生于西方的现代城市规划理论,侧重于和我国城乡建设现实需求相结合,比如讲述城市更新、TOD模式、健康城市等理念在西方产生的背景以及在中国的实践与发展;结合规划设计案例讲解,引导学生思考当前我国城市化发展中存在的问题,如何在“建筑-城市-景观”层面上实现人居环境的可持续发展,使学生更好地认识中国国情,增强对中国共产党治国理政的政治认同、思想认同、情感认同,激发学生投身中国城乡建设、探索中国道路的使命担当。

(三)新时代生态文明思想引领城乡建设——学科前沿,国际视野

在生态城市理论与规划设计方法专题教学中,阐述人居建设中生态理念的产生和发展、生态城市的内涵和特点,讲解国内外生态建设实践案例,尤其是结合中国新时代生态文明建设国家战略部署,使学生深入理解生态文明理念在当代城乡建设中的引领作用;通过分析比较田园城市、紧缩城市、可持续城市、生态城市、低碳城市、健康城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市等一系列概念内涵,使学生整体把握城市人居环境发展的基本脉络和历史趋向,了解城市规划前沿理论与设计思想,建立国际视野。

(四)科学思维方法与价值理念——科学方法,科研素养

通过阐释“人居环境科学”理念及多学科融贯综合研究方法,完善专业理论知识结构框架,使学生认识到建筑、城市、景观三者的内在关联,以及在人居环境内涵上的高层次统一;通过理论评析、案例比较等环节,总结城市规划、城市设计思想的历史演进,认识城市发展规律,使学生掌握理论研究的基本思路和方法,建立城市规划与设计的当代价值体系,提高学生运用人居环境系统观与可持续发展理念认识问题、分析问题和解决问题的能力。

四、课程思政的教学设计

(一)案例教学+专题研究