基于新工科的混合式分层教学设计与实践

作者: 夏静芬 唐力 芦群 张妮

摘 要:文章从课程目标、教学内容、教学方法、课程评价等方面探讨基于学生中心理念和成果导向原则的无机及分析化学“混合式分层教学”设计。实践表明,该教学设计激发学生内在的学习兴趣,提升课堂教学效果,有助于实现新工科人才培养的目标。

关键词:新工科;成果导向;无机及分析化学;混合式分层教学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)18-0054-04

Abstract: The learning design of "blended and layered teaching" of inorganic and analytical chemistry based on students-centered idea and the principle of outcome-based education was discussed in the paper from four aspects as course objectives, teaching content, teaching method and course evaluation. It has been proved that this design improved students' learning interest,enhanced the teaching quality, as well as contributed to realize personnel training goal of emerging engineering education.

Keywords: emerging engineering education; outcome-based education; Inorganic and Analytical Chemistry; blended and layered teaching

从2016年成为《华盛顿协议》第18个正式成员到2017年先后形成“新工科”建设“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,我国的工程教育改革日新又新[1]。落实《华盛顿协议》精神,使新工科建设体现工程教育专业认证的“学生中心、成果导向和持续改进”的理念就需要高校优化升级专业建设、构建交叉融合的人才培养体系、创新人才培养模式,并持续完善质量保障闭环[2]。课程是人才培养的基本单元,进行基于新工科视域的课程教学模式改革已成为当前教育改革的首要任务。

浙江万里学院无机及分析化学是面向环境、食品和生物类应用型本科大学一年级新生开设的核心基础课,是专业人才培养体系中的根基,多年来该课程的改革一直走在前列[3]。本文分析了新工科内涵下课程建设的要求以及应用型高校该课程教学中普遍存在的问题,从设定基于立德树人和能力培养的教学目标、优化课程内容,设计教学模式,改革考核方法等方面做好角色转换,从学生的角度思考并解决好为什么学,学什么,怎么学以及如何评价学习成效这四个最基本的问题,探索了遵循新工科理念的混合式课程教学模式。

一、新工科内涵下课程建设的新要求

“新工科”是指在信息化背景下对工科注入新的理念以适应产业经济发展需要而产生的工科新形态[4]。与“老工科”相比,“新工科”强调学科的应用性与交叉融合性,教学过程应以学为中心,坚持问题导向,注重培养学生解决问题的能力、批判性思维、交流沟通以及开拓创新的能力。我们认为基于新工科的课程建设需要遵循以下两个基本理念。

1. 立德树人。立德树人是教育的根本任务,我国的高等教育肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务[5],基于新工科的课程建设就需要坚守立德树人的初心,在夯实知识传授和能力培养的基础上强化学生的家国情怀、专业热情、法治意识、生态意识和工程伦理意识,以实现全程育人、全方位育人。

2. 学生中心,成果导向。成果导向式教育(Outcome-based Education,OBE)遵循反向设计理念,即由社会需求决定培养目标,由培养目标决定毕业要求,由毕业要求决定课程体系和课程目标,再由课程目标决定课程教学内容和教学模式。OBE理念强调“以学生为中心”,更重视学生在教学过程中成果的获得。工程教育认证标准将OBE理念贯穿始终,以确保毕业生达到或超过专业认证既定的12条教育质量标准[6]。因此,基于新工科的课程建设就要求遵循OBE理念,以毕业能力达成为目标,按标准培养工程人才。

二、无机及分析化学课程教学普遍存在的问题

目前应用型高校的近化学类专业在无机及分析化学教学中普遍存在以下问题,与新工科内涵的课程教学之间存在冲突。

(一)忽视学生知识储备的差异

浙江省从2017年开始启动高考科目的“3+3”模式,全国其他省份也从2018年陆续实行“3+1+2”模式,而大部分应用型高校的环境、食品和生物类专业对化学科目未做强制要求,这就导致学生化学知识储备参差不齐,个体差异明显。据统计,浙江万里学院三大类近化学专业大约只有二分之一的学生高中选考科目为化学,其余学生在高中阶段只学了1~2年化学。如果坚持“一视同仁”,采取“齐步走”的教学模式势必难以确保全体学生达到专业认证既定的质量标准,无法培养合格的新工科人才。

(二)教学模式以知识传授为主

无机及分析化学课程客观上存在教学内容多与学时数少之间的矛盾。在传统线下课堂教师中以“PPT+板书”的形式进行灌输式的学科知识传授,学生处于被动接受的沉默状态,这不仅限制学生的主体性与能动性,而且由于上课节奏快,学生一旦遇到难点后跟不上节奏,积累的问题就会越来越多,导致其学习兴趣和动力降低。也有部分课程将启发式和研讨式教学方法应用于课堂教学,然而在有限的学时内,仍以知识传授为主,难以引导学生主动地理论联系实际。近年,又涌现了大量的无机及分析化学线上课程,但大多为知识点视频集合,实时互动交流不足,学生仅进行浅层的碎片化学习,缺乏目的性和系统性,也缺乏工程分析和研究能力的培养[7]。

(三)课程思政没有落到实处

由于授课学时以及对无机及分析化学课程思政的理念认识等多方面的原因,在实际教学中,教师往往只强调学科知识传授,忽略对学生正确的世界观、人生观和价值观的引导,考核评价也以体现知识掌握的卷面考试和平时作业为主。这就导致很难达成认证标准中涉及非技术层面的素养和能力的培养,也与新工科立德树人的根本任务相悖。

三、遵循新工科内涵的课程建设策略

(一)设定课程目标,解决为什么学的问题

根据新工科课程建设立德树人和成果导向的理念,围绕环境、食品和生物类行业对无机及分析化学“物质结构与性质、化学平衡与转化、定量分析与检测”等知识共同需求以及应用型工科人才的毕业要求,从知识、能力和素质三个层次设定课程的教学目标,解决为什么要开设这门课程,课程想让学生取得什么学习成果的问题。

1. 知识目标:系统掌握物质微观结构、化学反应宏观规律、四大平衡相关计算、容量分析原理、稀溶液依数性和胶体结构等的基础化学知识。

2. 能力目标:根据结构推测性质;判断化学反应的方向、限度和速率,分析平衡及转化体系主要形态的浓度;应用滴定和分光光度原理设计定量分析方案,并科学处理实验数据;运用依数性和胶体结构原理指导实际工作。

3. 素质目标:通过误差分析和数据处理培养严谨求是的科学精神;宣扬化学史和化学家事迹厚植爱国情怀;化“学”为“用”,激发专业热情,挑“错”检“漏”,培养批判思维。

(二)优化课程教学内容,解决学什么的问题

无机及分析化学课程内容丰富,理论知识抽象性强,涉及面宽,我们根据课程目标,以“面向应用,适量拓展,融合思政”为原则优化课程教学内容,特点如下。

1. 应用导向,够用实用,重点明确,目标清晰。如化学计量误差与数据处理部分的教学内容精炼为合理表达并取舍测定数据;正确评价准确度和精密度;统计处理测量数据以及分析提高实验结果准确度四个部分。

2. 拓展专业领域的应用、学科前沿、教师科研和高年级学生的创新研究项目,体现“两性一度”。例如,在讲到配位化合物与配位滴定时,拓展通过硫蛋白耐受重金属污染的机制、污水处理厂利用配位原理去除重金属的过程,CO和氰化物中毒的原因、金属配位药物的设计前沿、LED用稀土配合物发光材料的制备等激发学生的探索欲望和研究精神,增强挑战意识和创新能力,更好地体现新工科的理念。

3. 立德树人,教学内容融合思政,实现知识传授、能力培养与品格塑造的有机统一。如,根据专业设立“绿水青山就是金山银山”“化学与生命健康”“食品安全与分析”等专题讨论课程知识的应用以培养学生的专业热情;在实验数据处理中以氩元素发现等案例教育学生严谨、诚信;在物质结构部分,讲授化学史、化学家,丰富爱国主义情怀;通过酸碱判断理解对立统一的辩证关系等。

(三)实施混合式分层教学方法,解决怎么学的问题

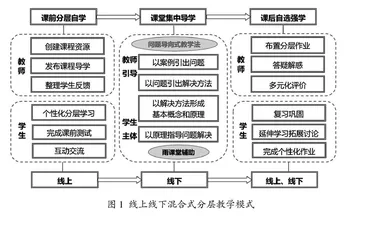

混合式教学将传统的线下教学与“互联网+”的线上教学相结合,不仅能极大延伸教学的时空维度,实现资源的最大化利用,还能更好地实施以“以学生为中心”的个性化教学,解决应用型本科学生知识储备差异以及课程学时数有限等问题,实现新工科人才知识、能力、素质多元化的教学目标。我们依托自建的省精品在线开放课程平台,实施“课前分层自学+课堂集中导学+课后自选强学”以学生为中心的混合式分层教学方法(图1)。

1. 课前分层自学,补齐短板

课前在“线上”进行,教师创建知识点视频资源、课程导学和课前测试,发布学习任务。每章的知识点视频按目标达成分成三类:A类为课程学习的预备知识,适合于化学基础薄弱,学科知识储备不够的学生;B类是章节必须掌握的知识点视频;C类属于延伸拓展内容。如溶液和胶体这一章共12个知识点视频,其中分散系概述、溶液浓度的表示方法、胶体的结构与性质3个视频属于A类;活度和活度系数、分散度与表面吸附、高分子溶液与乳浊液属于C类视频;其余稀溶液的蒸汽压、沸点、凝固点、渗透压以及依数性延伸、溶胶稳定性和聚沉6个视频为B类。不同层次的学生根据课程导学中的目标要求必学B类资源,并在A类和C类中选择一类进行学习。完成视频学习后,学生进行分层的基础性测试,并将学习过程中遇到的困惑提交到讨论区,师生、生生可对提交的问题进行课前探讨,分享学习心得。

2. 课堂集中导学,提升解决问题能力

该阶段基于学生已完成第1阶段的分层自学,以线下授课为主,采用问题导向的教学法,教学设计以学生为主体,教师为主导。教学过程以案例引出问题(案例可以是学生在预习中反馈的疑点、难点,也可以是专业领域的实际应用),以问题引出解决方法(教师提示引导,学生主动思考,师生共同讨论解决问题),以解决方法形成基本概念和原理(师生总结升华知识点,归纳普适性原理),以原理指导问题解决(学生用知识点解决更具挑战性的应用问题,巩固学习成果)。如稀溶液的通性这一节,教师可以在学生课前线上学习反馈的基础上由“冬天在汽车内燃机室水箱中加入乙二醇以防止水箱结冰”的案例提出问题“乙二醇的加入为什么能防止水箱结冰,所加的量如何计算”。然后讨论学习相关的蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低以及渗透压四个知识点,期间以雨课堂为工具组织实时评测、抢答、投稿等活动[8],打破传统课堂满堂灌方式和沉默状态,使学生主动建构知识,并研究问题的解决方法。在此基础上,师生总结四个依数性的核心要点,并比较难挥发性非电解质稀溶液与挥发性溶质溶液、电解质溶液、非稀溶液之间依数性的区别。最后,通过“设计一种盐和冰混合制冷剂”和“计算说明为什么输液用的是0.9%氯化钠或5%葡萄糖或两者的混合溶液”两个问题加深对知识点的理解和应用。在完成章节内容学习的基础上,学生进行依数性在专业中应用的专题讨论。整个过程以问题解决为线,使学生获取知识、解决问题的应用能力得到提升;并将网上碎片化的浅层知识转化为模块化的深层知识。