新工科背景下人工智能导论课程思政建设探索

作者: 谭兴国 李晓红 赵正强 窦雪莹 徐瑞玲 盛伟

摘 要:新工科与课程思政建设目标一致,相互融合,文章在新工科背景下进行专业课程思政教育改革尝试。以人工智能导论课程为例,在剖析问题的基础上,采取课程思政资源挖掘与利用、教师思政素养提升、思政资源整合、课程思政创新等措施,形成思政教育与新工科专业课程结合的教学模式。

关键词:课程思政;新工科;人工智能;思政资源;教学模式

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)18-0186-04

Abstract: The new engineering subject and the curriculum ideological and political construction have the same goals and are integrated with each other under the new engineering background, professional curriculum ideological and political education reform is studied in this essay. Taking the Introduction to Artificial Intelligence course as an example,based on the analysis of the problems, measures such as the collecting and utilization of curriculum ideological and political resources, the improvement of teachers' ideological and political literacy, the integration of ideological and political resources, and the innovation of curriculum ideological and political education, are adopted, which will form a teaching mode that combines engineering professional courses with ideological and political education.

Keywords: curriculum ideological and political education; new engineering; artificial intelligence; ideological and political resources; teaching mode

一、背景概述

新工科建设是国家为应对教育发展的新趋势和服务国家战略而作出的新举措。建设动因在于应对以人工智能、机器人技术、生物信息等为主的全新技术革命,提供复合创新型人才[1]。思政教育是我国坚持社会主义办学方向的重要保障,在专门思政课程外,梳理专业课程中蕴含的思政要素,实现思政教育与知识教育的有效统一。

新工科建设与课程思政的教育的最终目标是一致的,新工科的内涵要求以立德树人为引领,而课程思政则是实现该目标的重要举措,加强两者融合,更能培养既有良好专业素养,又有坚定社会主义建设理念的工程技术人才[2]。好的课程思政教育应在潜移默化间将思政元素融入专业知识教育过程之中,使学生在学习知识的过程中同时感受思政教育的洗礼。

二、新工科课程思政建设问题及思路

(一)存在问题

目前课程思政的顶层设计仍需完善,过去把思政教育和专业知识教育分开实施,造成两者间的人为隔离。当前新工科教育实施中专业课程教师普遍缺乏系统的思政教育背景,也缺乏思政与专业知识联系的经验;思政教师也因没有专业背景,难以因专业施教[3]。甚至有些教师对课程思政的理解出现偏颇,将其理解为形式教育,当成课前说教,耽误正常教学,还会让学生对课程思政产生负面印象,这显然严重违背了新工科与课程思政教育相融合的理念;根源在于教师没有吃透新工科和课程思政教育的意义,重知识教育轻德育教育导致缺乏总体育人观念。

课程思政中还需警惕,由于课程思政仍处于探索阶段,审核和评判标准不够完善,如对已实施的一些课程思政内容和方向的监管与审核不够,可能导致不良后果。有可能一些负面或反面的因素和思想被误引入课程,甚至引导学生走上歧路,就会完全背离课程思政开设的初衷;另外,课程思政指导思想不明确,评判标准的缺失和不足,教师缺乏相应指导,也严重影响教师开设思政课程的热情。

困扰课程思政有效开展的障碍还包括课程思政元素提取困难、案例不生动、重国外案例轻国内元素、不能跟专业知识有机融合、难以激发学生热情等情况。

(二)新工科课程思政建设思路

新工科建设是基于国家战略发展新需求,在新一轮科技和产业革命中,人工智能(AI)是重要发展方向。人工智能利用机器模拟人工智慧解决实际问题,几乎在所有领域都有应用[4-5]。人工智能导论课程的开设帮助工科学生“零基础”学习人工智能的基本原理和方法,形成轮廓性知识,为未来应用人工智能奠定基础。

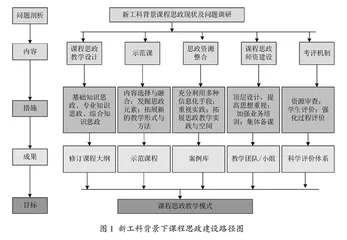

本文以人工智能导论代表的新工科建设核心课程为例,探索新工科与课程思政相融合的方法。人工智能水平是国家科技实力的重要标志,在人工智能导论课程中开展课程思政教育,可以培育学生的爱国情怀、创新精神,塑造其工匠精神,使学生成为先进生产力的实践者和社会主义建设的主力军。人工智能导论思政课程建设路径如图1所示。

该课程思政建设整体按照问题剖析→建设内容谋划→措施→成果→目标的思路进行。从问题剖析层面,在分析新工科融合课程思政教育中存在问题的基础上,从顶层设计、师资、教学资源、标准等各层面剖析阻滞课程思政发展的因素,为后续实施改革探索提供依据。从课程思政的教学设计、示范课建设、思政资源整理、师资建设、考评等方面开展建设,并在各层面开展创新实践,重点讨论思政元素的挖掘与师资建设手段;最后,形成从课堂大纲、优质示范课、案例库及思政教材、课程思政教学团队、科学评价体系等一系列建设成果,并形成推广示范,从而带动新工科各专业课程的思政教育良性发展,形成完整的课程思政教学模式。

三、新工科课程思政建设举措

(一)课程思政资源的挖掘与利用

在充分理解思政教育要求的基础上,可从学科背景、产业应用、热门事件解析等多角度挖掘思政资源。提取过程应以爱党、爱国、爱社会主义及爱人民为主线,围绕政治认同,包含社会主义核心价值观的家国情怀、中华优秀传统文化素养、法制精神、职业理想和道德等重点内容进行加工处理,最终落脚在立德树人的总目标上。以下以人工智能导论课程提取课程思政元素方法为例说明。

1. 多角度分析学科发展背景,梳理思政因子

科学发展的过程总是曲折上升,人工智能的发展同样经历三起两落。在追溯人工智能发展历史的过程中,可以从不同角度获得思政教育灵感。比如,人工智能在对人类语言理解过程中,曾经对机器翻译寄予厚望,但机器翻译不堪重任,很多机构对其失望,并停止资助;但科学家并没有放弃,终于探索出基于语法-语义分析的自然语言理解系统,并达到实用要求;此过程体现着科学家不言放弃、创新方法、不断前进的精神;此类思政案例可培养学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,有利于其养成科学精神、理性思维以及勇于创新、不断试错的信念。

采用“逆向思维”提取思政因子。通过对比人工智能发展的热潮特征会发现众多不同之处,例如,前两次热潮由学术研究主导,而第三次以商业需求为主导;前两次是提出问题,而第三次则是为了解决实际问题;前两次是学界劝说外部投入,第三次则是市场主动投资AI热门领域,并推动学术研究。通过对历史发展规律的比较分析,这里可得到很好的辩证思维案例,引导学生掌握创新的方法。

对发展历史的总结中,要善于从多角度看问题,并结合国情形成思政教育元素。比如,虽然我国人工智能起步较晚,但由于国家政策引导,对科研工作的高度重视和投入,才使得我国在众多AI领域弯道超车,如以大疆无人机代表的视觉识别、科大讯飞代表的语音识别技术已经走在世界前列。通过比较视角,激励学生的爱国热情和文化自信,树立努力学习为国家科技发展贡献力量的信念。

2. 结合专业知识解析热点问题,凝练思政要素

人工智能中的思政要素提炼,还应与时俱进,及时关注社会热点问题,用科学方法结合前沿案例,激发学生的使命感和奉献社会的责任感。案例选择上,及时关注业界和媒体的关注热点,融合专业知识与思政元素。比如,在应对新冠肺炎病毒的斗争中,人工智能发挥了关键作用,新闻报道众多,如借助AI算法缩短病毒测序时间,应用深度学习推测病毒宿主,对寻找病毒起源意义重大;人工智能结合大数据助力疫情溯源与监控,为政府调控防疫措施提供最新数据;基于AI的机器视觉测温系统,在不影响通行的情况下有效提高异常体温检测速度和准确性;基于AI技术的健康码、行程码,更在精准防疫与复工复产的过程中发挥了重要作用,类似情形不胜枚举;这些应用充分印证了人类战胜灾难离不开科学发展与技术创新。这类思政元素,不仅结合了专业知识解析人工智能的实现算法及工作原理,还能使学生有强烈的深度参与感,理解科研工作者的社会责任,使其有意愿学好人工智能,使科技为人类服务。

3. 分析产业应用典型案例,挖掘思政因子

人工智能技术应用于视觉识别、智能控制、图像识别、语言技术、大数据挖掘与分析处理等各领域。还可针对AI在相关产业中的应用场景,展望发展前沿,增加学生学习信心,培养学生的工匠精神与爱国情怀[6-7]。比如AI助力复工复产的应用案例:从提出“全人群覆盖+全流程掌办+全领域联防”的数字化方案,科研人员不眠不休于次日凌晨就开发出第一个健康码版本;为了及早投入使用,将原本以2周为开发周期的项目压缩到以小时为单位进行;再如,将AI应用于农机自动驾驶系统,应用于耕种、施肥、打药等领域,可有效降低人工成本,实现农业增产丰收。将AI科研成果解决行业实际问题,实现将知识转化成为人类谋福利的成果。这些案例中的思政因子,充分彰显了科学工作者对社会的责任,激发学生科技情怀和使命担当,成为宣扬工匠精神、爱国精神的上佳案例。

表1中列出了采用上述方法,围绕历史、社会热点、专业凝练的一些应用案例及包含的思政元素[8],同时要注意思政元素的持续更新与完善。

(二)课程思政教学模式中的关键问题对策

除了思政元素的提取外,围绕课程思政的建设,从顶层设计、师资提升、示范课程、案例库等方面,都应积极采取切实措施,探索创新教学模式,推动课程思政发展。

1. 课程思政的顶层设计

顶层设计方面,要从制度层面,改变思政理论课为主渠道的教育方式,改为所有课程为渠道,形成基础知识思政、专业知识思政、综合知识思政的全过程思政教育体系,确保思政教育全程不断档。

应首先明确课程思政的定位,通过规章制度、课程标准等顶层设计,将思政教育与知识教育的融合贯通。还要出台相应的保障及实施监管制度,确保课程思政措施落到实处。

2. 教师思政素养提升

课程思政建设中,教师的作用至关重要[9]。一定要切实提升教师的思政综合素养,因为教师是课程思政教育的发起者、组织者和实践者,教师的思政水平决定了课程思政的效果。但从问题分析中看,当前实施课程思政的师资仍存在一定的问题,应多方提升教师开展课程思政的积极性主动性及思政教学水平。