两种同伴反馈形式对英语专业修辞思辨能力提升的有效性研究

作者: 陈亚萍

摘 要:本研究旨在探究单向匿名和线下小组互动讨论两种同伴反馈形式对提高英语专业学生修辞思辨能力的有效性及其差异。研究结果表明,两种形式均能显著提高学生的修辞思辨能力,但线下小组互动讨论同伴反馈的提升效果更优于单向匿名同伴反馈,尤其体现在评价性思辨技能上;总体而言,参与两种反馈形式的被试学生的综合英语水平与其修辞思辨能力之间均呈现弱相关性,但对于英语水平A档(最优档)的学生,单向匿名同伴反馈的提升效果优于线下小组互动讨论同伴反馈;而对D档(最低档)的学生,线下小组互动讨论同伴反馈的提升效果明显优于单向匿名同伴反馈。

关键词:同伴反馈;单向匿名反馈;小组讨论;修辞思辨能力

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0075-06

Abstract: The purpose of this study is to explore the effectiveness and differences of one-way anonymous and offine group interactive discussion in improving rhetorical thinking ability of English major students. The results show that both methods can significantly improve students' rhetorical thinking ability, but offline group interactive discussion peer feedback is better than one-way anonymous peer feedback, especially in evaluative thinking skills. In general, there is a weak correlation between the comprehensive English level of the students who participate in the two feedback forms and their rhetorical thinking ability, but for the students whose English level is in grade A (optimal), the improvement effect of single anonymous peer feedback is better than that of offline group interactive discussion peer feedback. For students in grade D (the lowest grade), the improvement effect of offine group interactive discussion peer feedback is significantly better than one-way anonymous peer feedback.

Keywords: peer feedback; one-way anonymous feedback; group discussion; rhetorical thinking ability

同伴反馈也称为同伴评价、同伴互评或同伴评估。作为过程教学和形成性评价的重要策略,同伴反馈是近十年教育评价研究的热点,并逐渐成为实施外语教学评价体系改革从终结性评价向形成性评价转型的一个亮点[1]。同伴反馈的理论支撑来源于建构主义学习理论,该理论认为知识是学习者在一定情景下,利用必要的学习资料,借助他人(教师和学习伙伴)的帮助,通过意义建构的过程而获得的[2]。可见,同伴反馈过程的实质是通过人际间的协作活动而实现意义建构的话语修辞过程,同时也是在原有认知结构的基础上,对接受的信息做出合理分析、判断,并通过沟通过程中的反思,形成新认知的论证过程,其本质就是包括了分析、评价、推理、判断的思辨过程。因此,同伴反馈在培养学生的修辞思辨能力上有着理论上的适用性,值得就其在教学实践中的具体的有效形式进行进一步深入探究。

一、研究现状

目前,学界就同伴反馈对提高思辨能力的有效性,基本达成了较为积极的一致意见,普遍认为,同伴反馈能发展提高学习者的批判性思维能力,增强了多角度看问题的意识[3-7];更注重学生与学生间、学生与教师间的协同合作,涉及评价性判断和反思,实现了参与性协商模式下的意义建构,从而提高思辨能力[8-9];同伴通过对习作负责任的评价,实现彼此之间的信息资源交流和互动,促使写作能力提高的同时,提高了思辨能力[10-12]。但现有研究对何种形式的同伴反馈对思辨能力的培养和提升更有效,及相关影响因素等问题,仍因实证研究的体量和充分性的不足而存在争议。因而,我们有必要对不同的同伴反馈形式进行具体深入的有效性实证研究,这有利于精细化同伴反馈范式的形成和发展,提升同伴反馈的可操性和实践价值。

鉴于此,本研究尝试对单向匿名同伴反馈和线下小组互动讨论同伴反馈两种形式在培养英语专业修辞思辨能力的有效性及其差异、两种反馈形式对不同英语水平学生的效果差异等进行实证性研究和探讨。

二、研究设计

本研究旨在探讨不同同伴反馈形式在培养英语专业学生修辞能力的同时提高思辨能力的效果。受NICOL[13]“对(同伴或教师)反馈不尽如人意的原因是反馈过程缺乏对话”,以及“增加学生间互动环节可促进评价同伴间的理解”观点的启发[14],尝试探讨单向匿名同伴反馈和线下小组互动讨论同伴反馈两种形式对不同英语水平学生在提高修辞思辨能力上的效果及其差异;又考虑到中国文化是高语境文化,有早前研究认为[15],面子对中国学生造成了明显的困扰,因此还将特别关注面子问题的影响。

(一)研究问题

本研究具体回答以下问题:

1. 单向匿名同伴反馈和小组互动讨论同伴反馈在提高修辞思辨能力上的总体效果如何?是否有差异?如有差异,具体表现在修辞思辨能力的哪个方面?

2. 这两种形式对于不同英语水平学生提升修辞思辨能力的有效性是否存在差异?

3. 面子问题对两种形式的同伴反馈的影响如何?

(二)研究对象

选取同济大学英语专业二年级“修辞与英语演讲”课程的两个平行班A、B班为实验组和对照组。两个平行班分别由两个行政小班组成,人数分别为28人和27人。由于英语专业行政班级的编排遵循随机与蛇形分班的原则,可以视这两个平行班为随机组。A、B班接受同一个老师授课,教学内容和进度一致。但A班在同伴反馈教学实践环节,采用了单向匿名同伴反馈的形式,而B班采用的是线下小组互动讨论同伴反馈的形式,每个小组由3~4名学生组成。

(三)研究过程

本研究选取了笔者之前建构的修辞思辨能力模型中的“修辞情景建构能力”模块为修辞思辨能力的测试框架,主要涉及的思辨技能包括分析、判断和评价[16]。研究重点考察A、B两班学生在同伴反馈前、后的演讲稿中所体现的修辞思辨能力水平及其提升情况。研究分成两个阶段:

第一阶段,A、B两个班接受同一教师的无区别的授课培训。教师授课阶段的重点为:

1. 该模块知识性技能的传授,包括修辞情境建构的核心要素,涉及的修辞批评的核心问题,反馈技巧等。

2. 根据核心要素设计的评议问题,并就每个问题所对应的思辨技能项进行陈述,制作含有具体评议项的评议参照问题表。

3. 教师给予反馈评价示范。

4. 培训课程后,要求学生学以致用,独立完成命题演讲稿的初稿。

第二阶段,同伴反馈的教学实践环节及教师评分。

1. 由三位专业教师对A、B班学生在接受“修辞情景建构”单元教师授课后的命题演讲初稿进行背对背分项评分(评分的一致性达到94%)后,得到每个学生的初稿成绩。

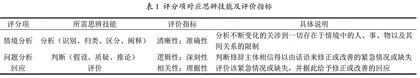

依据修辞情景建构的核心要素,各评分项包括情境分析、问题(紧急情况或缺失)分析、针对问题的回应,各项满分为5分,总计15分。各项评价指标及对应思辨技能见表1。

2. 对A班,教师控制限制因素(如人际关系、面子、成见等)对反馈过程的影响,实行单向匿名同伴反馈的方式。老师将演讲稿(匿名)发送给个人,每一篇演讲稿发给两名同学进行反馈评议,反馈人参照培训的评议问题写反馈评语。之后,演讲稿作者根据反馈意见评语做自我修改,再递交修改稿。学生反馈的依据是培训中教师设计的对应不同修辞情境建构要素的框架式评议问题。反馈评语采用单独评阅(end comment),而非文内标注(marginalia)。在B班,则以线下小组互动讨论形式进行同伴反馈。根据相关研究发现,同伴之间越熟悉,越愿意与同伴进行意义协商,熟悉度是同伴互动的积极因素之一[17],因此我们遵从自由分组的原则,由学生自行选择熟悉的同伴组成小组。小组成员根据组内成员的评议意见,修改后上交修改稿。

由于有研究表明母语在反馈过程中可以作为一种中介策略,起到促进沟通、提取记忆信息、 控制任务过程等作用[18],且二语水平会影响同伴反馈的评议数量和反馈建议的接受度[19],因此允许反馈者使用母语进行书面反馈,线下小组互动讨论中使用任何一种有利于学生有效沟通交流的语言。

3. 分别对两种形式的同伴反馈后的修改稿进行分项评分。方法同第一步。

4. 就两种不同形式的同伴反馈过程中的面子问题,对两个班级进行了问卷调查。

5. 就所得数据和相关材料,做量化和质性分析,并对结果进行讨论。

(四)研究方法

利用SPSS软件对A、B两个班级的初稿成绩和修改稿成绩的总分、各个评分项成绩、初稿和修改稿之间的差异性、两个班级初稿成绩的差异性、修改稿成绩的差异性进行检验分析。并且,通过分别将A、B两班学生的综合英语成绩按四分位成绩进行档次划分,分成A档、B档、C档、D档,继而对A、B两班学生的综合英语水平与初稿成绩、修改稿成绩以及提升度之间的相关性,和两种同伴反馈形式之间的差异性进行分析。除此之外,还利用问卷调查的方法,就有关面子、对待同伴反馈的态度等问题进行了调查,并对收集的资料进行内容分析。

三、研究结果

(一)初稿与修改稿之间的差异

对A、B两班的初稿成绩总分及各个分项成绩和修改稿成绩总分及各个分项成绩的差值分别进行正态分布检验后,结果均显示P值<0.1,不符合正态分布,故而采用符号秩和检验。结果见表2、表3。

秩和检验结果显示,A班数据的渐进显著性(双侧)值为0.005<0.05,B班的值为0.001<0.05。可认为,A、B两个班级的初稿成绩和修改稿成绩之间均有显著差异,且均值数据表明,修改稿成绩较初稿成绩均有明显提高。

进一步对A、B两班的“情境分析”评分项的初稿成绩、修改稿成绩分别进行秩和检验,结果显示P值分别为0.017和0.007,均<0.05,表明均有显著性差异。对A、B两班的“问题分析”评分项的初稿成绩、修改稿成绩分别进行秩和检验,结果显示P值分别为0.031和0.005,均<0.05,表明均有显著性差异。对A、B两班的“问题回应”评分项的初稿成绩、修改稿成绩分别进行秩和检验,结果显示P值分别为0.011和0.002,均<0.05,表明也均有显著性差异。可见,A、B两个班级各个评分项的初稿成绩和修改稿成绩之间均有显著性差异,且均值数据表明,各项修改稿成绩较初稿成绩均有明显提高。

(二)两种同伴反馈形式的效果差异

由于A、B两班的初稿成绩均不符合正态分布,故而对A、B两班的初稿成绩进行了秩和检验。P值=0.182>0.05,表明无显著性差异。而在对A、B两班的修改稿成绩进行秩和检验(修改稿成绩均不符合正态分布)后发现,P值=0.022<0.05,有显著性差异,且均值数据显示B组的成绩明显优于A组的成绩。A、B两班之间的初稿成绩无显著性差异,而修改稿成绩有显著性差异且B班高于A班,可以认为B班学生在同伴反馈后,演讲稿成绩提升幅度优于A班学生。