高校英语思辨创新人才培养教学改革与实践

作者: 金蕾

摘 要:在大力提倡提高人才培养质量的今天,我国高校英语人才培养模式和教学体系正面临着新的机遇与挑战。如何在教学中突出对学生思辨能力与创新能力的培养是许多国内高校所面临的重要任务。文章以东北大学秦皇岛分校对英语思辨创新人才培养的教学改革与实践为例,主要从课程设置、教学模式、教学测试及教学团队建设等方面探讨英语思辨创新人才培养,为今后深入进行思辨创新教学改革提出可行性策略。

关键词:思辨;创新;人才培养;教学改革

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0152-04

Abstract: Today the talents cultivation mode and the teaching system are faced with new challenges and opportunities when the quality of the talents cultivation being encouraged greatly. It becomes an important task for the universities at home to highlight the cultivation for students' skills of critical thinking and innovation in the teaching. This paper has studied the talents cultivation in English critical thinking and innovation based on the practice of Northeastern University at Qinhuangdao from perspectives of the curriculum, teaching mode, tests and team building in order to make feasible strategies for the further teaching in the future teaching reforms in critical thinking and innovation.

Keywords: critical thinking; innovation; talents cultivation; teaching reforms

近年来,我国高等教育越来越重视提高人才培养质量,并对此提出了更高的要求。2018年新修订的《外国语言文学类专业教学质量国家标准》(简称《新国标》)以及教育部等部门研究制定的《大学英语教学指南》(2020版)均把思辨能力与创新能力纳入学生培养的核心能力,这一变化表明我国高校英语教学要进一步凸显对学生思辨创新能力的培养,深入并细化英语教育在这两方面进行能力培养的具体操作方法,使高校英语人才培养更好地向培养创新型、复合型的国际化高层次人才迈进一步。目前的英语教学改革往往关注于最新教学技术手段的更新升级,而忽视了教学的本质是《新国标》中所提出的提高学生各种能力。当然,像线上线下混合式教学、微课等各类新兴教学手段的广泛研究及应用极大地提高了教学效率,并且适应了后疫情时代的灵活教学模式需求。但以人才培养为目标,认真研究课程设置、教学模式、教学测试及教学团队建设等各个方面仍然是教学改革最重要的部分。本文首先探讨英语思辨创新人才培养的内涵及重要性,再结合东北大学秦皇岛分校的教学改革与实践,从以上几个方面入手,重点探讨高校英语思辨与创新人才培养的可行性策略。

一、英语思辨创新人才培养的内涵及重要性

(一)思辨能力与创新能力——大学生个人发展的

重要能力。

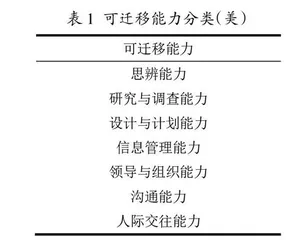

大学教育不同于义务教育阶段,其主要注重培养学生的“可迁移能力”。学生可以依赖这些能力不断进行自我完善,并且可以把这类能力应用于各类工作、学习、生活的环境中去。美国佛蒙特大学就业服务中心将“可迁移能力”进行了进一步分类,见表1。

表1 可迁移能力分类(美)

英国高等教育科学院法律教育中心也有类似的分类,见表2。

从以上两种能力分类不难看出,思辨能力是最不可或缺的能力,而其他各种能力包括创新能力及实践能力等都是以思辨能力为前提,创新能力是思辨能力的必然结果。所谓“授之以鱼不如授之以渔”,其实讲的也是类似的道理。美国学者P.A.Facione带领的特尔斐项目组将思辨能力定义为“有目的的、自我调节的判断,它将导致对证据类、概念类、方法类、标准类或背景类考虑因素的阐释,分析,评价,推理与解释,而上述判断正是建立在此基础上。”各种能力的培养归根结底是基于优秀的思辨能力。只有具备一定的思辨能力,学生才能进一步提高其他几种能力,最终在求学期间、毕业、求职等关键的人生结点作出明智的选择,在各类工作岗位也可以做到游刃有余。

表2 可迁移能力分类(英)

(二)衡量高校国家一流大学、一流专业及一流课程建设成果的重要指标

2017年教育部、财政部、国家发展改革委联合印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,其中格外强调了人才能力培养的重要性。而要向世界一流大学和学科看齐,就要深挖西方优秀高等院校的能力培养定位。哈佛大学强调“怀疑精神”、耶鲁大学鼓励学生做“分析型思考者”。不难看出,对于思辨能力的培养,是世界一流大学所共同努力的目标。建设国家一流大学、一流专业及一流课程,不能单纯以知识的传授为终极目标,而是要培养学生的各类可迁移能力,尤其是思辨能力的培养。这样,才能使我国高校发展建设真正做到与国际接轨,培养出更能适应时代需求的新型优秀人才。

(三)国家人才培养的终极目标

在我国“十四五”规划中对人才培养的建议要求:加强“创新型、应用型、技能型人才培养”。要促进学生的创新及实践能力必然首先要提高思辨能力。在新时代背景下,如果说培养国际化人才是建设现代化强国的重要助力,那么培养思辨创新人才则是国家人才培养的终极目标。纵观当今世界发达国家高等学校,对学生思辨能力的培养都是格外关注。同时,对于学生思辨能力的培养有着丰富的研究项目及成果。通过培养学习者的思辨能力来提高其批判性意识及各类综合素质。

二、英语思辨创新人才培养的课程设置

(一)实践经验

关于课程设置方面的改革,我国许多高校是在校级选修课中设置英语思辨类的课程,如英语演讲与英语辩论等课程。目前,东北大学秦皇岛分校英语思辨类课程主要分为三类:大学英语类选修课,面向大二且已通过四级考试的学生开设演讲与辩论课;英语专业面向大一及大二学生开设英语演讲与辩论课;由大学生创新创业中心面向全校学生开设英语立论与思辨实验班,但对选课学生要进行面试筛选,具备较高英语语言表达能力的学生才能入选。这种英语思辨创新人才培养的课程设置能够较好地针对不同英语水平的学生进行教学,指导学生实践。学生可以根据自身的学习需求,有目的地进行练习。

(二)可行性策略

然而目前,随着我国外语学界对学生思辨能力问题越来越重视,只通过几门英语辩论课程来推动思辨创新人才培养已经远远无法满足《新国标》对学生思辨能力培养的要求。因此,迫切需要以相应的课程为依托,将思辨能力培养落实到具体教学中去。在照顾到每门课程的基本教学需求基础上,根据课程自身的特点、语言习得的规律及教学案例设计,融入思辨创新能力培养元素,重点培养学生的逻辑推理能力、创新思维、研究问题解决问题的能力、综合评价能力等各类思辨能力所包含的技能。这种在教学内容中融入思辨创新能力培养要具体体现到每门课程的教学大纲中去,但在实际操作过程中也要客观评估结合的可行性,不能一概而论,要灵活处理。《新国标》中所包含的公共基础课程、专业核心课程、专业方向课程、实践环节、毕业论文等模块设置对思辨创新能力培养有着更具体的阐释。

三、英语思辨创新人才培养的教学模式

(一)实践经验

东北大学秦皇岛分校的思辨教育教学模式主要体现在目前开设的不同类型的演讲与辩论课中。在大学英语类的演讲与辩论课上,学生主要是进行口语训练及思辨能力培养。教师在教学中往往会采用英国议会制辩论的形式,每节课给学生抛出若干辩题,通过对热点话题的讨论,进行现场演讲或者辩论实训。学生在实践中不仅能够不断地提高自身的口语、听力,更是沉浸在对当今时事热点话题的讨论之中,思辨创新能力通过实践得到了大幅度的提升。在英语立论与思辨的课堂上,学生的英语水平较高,适合进行难度更高的演讲与辩论方面的训练。每次课教师设计不同主题的辩题,先对可能出现的背景知识及术语进行简要的介绍,然后组织学生进行辩论训练,最后进行现场点评,帮助学生找到思维上的漏洞,能够更高效地提高学生的思辨创新能力。此外,学校还通过各类实践教学培养学生语言运用技能,培养学生善于发现问题和批判性思维能力。通过各类外语类比赛,以赛促学,促使学生在各类实践中锻炼立论、演绎、论证、推理、质疑、思辨、创新、综合等技能,进而提高其思辨创新能力。此外,受新冠肺炎疫情的影响,各类辩论赛纷纷转为线上比赛,这不仅对学生的适应性提出了挑战,还给任课教师的线上线下混合式教学带来了革命性的变化。建设课程相关的线上资源成为了现阶段需要重点完成的工作。

(二)可行性策略

如果将课程范围及受众范围扩大,依靠英国议会制辩论这种教学模式不免略显局促。针对不同课程知识体系的特点,可以设计更加丰富的教学模式来培养学生的思辨创新能力。

1. 语言技能类课程

可以在听、说、读、写、译的训练中选择更有针对性的材料,在讲解内容的同时,有针对性地设计问题,训练学生的逻辑推理能力。将输入与输出两个教学主要内容相结合,输入课程材料的理解需要学生运用思辨能力中的逻辑推理能力,如听力课、阅读课等,重点考查学生的理解力。而翻译课、口语课则是输出为主,对语言组织的逻辑性、合理性重点进行考察。写作课则是在教学中侧重学生分析能力的培养,从而提高学生逻辑思辨能力。如分解话题、比较不同观点、概括性地描述观点、推理论证分论点, 在深度和广度上能够运用多种论证方法。此外,还应在修改阶段对写作材料进行客观评估,进行自我反思、分析、评价,敢于质疑,提出解决策略。

2. 专业知识类课程

可以以任务型、研讨型教学模式为主,改变以往的“满堂灌”,尝试激发学生的学习动机,提高学生的创新思维能力和科学研究的能力。知识类课程一般为语言学、文学史等,该类课程需要识记的内容较多,知识体系比较复杂。《新国标》明确指出,该类课程要以传授大学生专业知识为导向,同时还要培养学生的创新思维和研究能力。要积极推动研究型教学,提高学生的创新能力。因此,课堂设计应以学生为主,教师只起到引导作用,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。在研讨及展示的同时,培养学生协作学习的能力、创新思维能力及初级的科研能力。

3. 跨学科类课程

如外贸英语、跨文化交际等可以选择任务型教学模式,在案例设计、分析、研究及解决的过程中融入思辨的元素,这样既可以丰富课堂内容,又可以激发学生的学习兴趣,引导学生在思辨创新能力方面进行更多的训练,提高学生分析解决问题的能力及综合评价能力。目前,我国高校外语研究的CBI教学模式与之有异曲同工之妙,然而,英语思辨创新培养模式需要在思辨能力上更有所侧重,内容只是搭借的平台而已。

4. 实践教学方面

本科的实践教学环节更多的是毕业论文撰写、竞赛、创新创业项目、社会实践等。这些实践环节其实是将学生放到了一个更为复杂的环境中去检测并提高学生的各种能力。在实践中,学生不仅可以提高语言的能力,更能够提前熟悉今后学习与工作上可能会遇到的各类情况。尤其是应贯彻以赛促教、以赛育人的理念,尽可能多地为学生提供更丰富的比赛机会,激发学生的学习动机,同时促进教学的不断完善和发展。