高职专业课的课程思政范式研究

作者: 李爱香

摘 要:通过研读《高等学校课程思政建设指导纲要》等文件和公开发表的有关课程思政的文章,梳理专业课的课程思政要素及关系,构建专业课程思政教学体系;阐述课程思政元素与课情的关系及挖掘思政元素思路,阐述课程思政素材与学情的关系,以授课对象的调查结果为例,得出学生感兴趣的课程思政素材类型;分析课程思政效果与输送形式之间的关系,以授课对象的调查结果为例,得出学生喜欢接受的课程思政形式;认为课程思政的关键是提升教师课程思政建设的意识和能力。

关键词:课程思政生态系统;课程思政“两情”分析;课程思政价值塑造

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0172-04

Abstract: Through studying the Guideline for the Construction of Curriculum Civics in Higher Education and published articles about curriculum politicization, this paper sorts out the elements and relationships of curriculum politicization in professional courses and construct the teaching system of curriculum politicization. The relationship between the elements of curriculum politicization and educational conditionand the ideas of exploring the elements of ideology and politics are included in this paper. This paper also states the relationship between the materials of curriculum politicization and learning situation. Taking survey results of target objects for example, it points out the type of materials that students are interested in, and then reveals the relevance between the effect of curriculum politics and forms of delivery. Furthermore, this paper expounds the form of curriculum politics that students accept. To summarize, the crux of curriculum politics is to enhance teachers' awareness and ability to develop curriculum politicization.

Keywords: curriculum politics ecosystem; two-part analysis of curriculum politics; shape of curriculum politics

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要用好课堂教学这个主渠道……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号,以下简称《纲要》)明确提出:课程思政建设是全面提高人才培养质量的重要任务,要切实把教育教学作为最基础最根本的工作,深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,让学生通过学习,掌握事物发展规律,通晓道理,丰富学识,增长见识,塑造品格,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[2]。《纲要》还提出要加强课程思政建设组织实施,其中要加强示范引领,面向不同层次高校、不同学科专业、不同类型课程,持续深入抓典型、树标杆、推经验,形成规模、形成范式、形成体系[3]。

2021年5月15日,在维普资讯中文期刊服务平台,以“高职专业课的课程思政范式研究”进行检索,得到是无相关结果,再以“课程思政范式研究”进行检索,维普资讯中文期刊服务平台有2条相关结果,中国知网平台有12条相关结果,文献检索结果说明,鲜有学者对“高职专业课的课程思政范式研究”开展相关研究。

一、课程思政教学体系要素形成课程思政生态系统

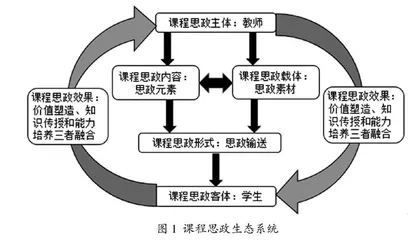

《纲要》要求构建科学合理的课程思政教学体系,要坚持学生中心、产出导向、持续改进,不断提升学生的课程学习体验、学习效果,坚决防止“贴标签”“两张皮”[4]。课程思政教学体系是一个包含多个要素的系统工程,其中有课程思政主体(教师)、课程思政内容(思政元素)、课程思政载体(思政素材)、课程思政形式(思政输送)、课程思政客体(学生)、课程思政效果(价值塑造、知识传授和能力培养三者融合)等要素,形成一个相互关联的课程思政生态系统,具体如图1所示。

课程思政生态系统围绕五个主要环节运作:一是教师要善于挖掘课程思政元素;二是教师要收集整理和制作学生喜闻乐见的思政素材;三是教师要选择有的放矢的课程思政输送形式;四是课程思政客体(学生)产生思政效果;五是教师要根据学生的课程思政效果不断地改进以上环节;以上五步环环相扣,形成一个不断持续改进的课程思政生态系统。

二、专业课的课程思政核心要素要做好课程思政

“两情”分析

在课程思政生态系统中,思政元素、思政素材、思政形式是核心,三者不仅是连接教师和学生的思政桥梁,也是决定课程思政效果核心要素。第一,课程思政元素的质量和数量关系到课程思政效果,课程思政元素的质量即思政内容与课程内容的相关度,高质量(高度相关)的思政元素所带来的思政效果如盐入水、润物无声;课程思政元素的数量要充足,课程思政效果才会“雁过留痕”,那怎样挖掘课程思政元素?如何搜集和制作学生感兴趣的思政素材?学生愿意接受哪种思政形式?要回答好这三个问题,必须做好课程思政的“两情”分析,即课情和学情分析。

(一)课情分析是保障思政元素质优量足的前提基础

《纲要》提出“专业教育课程要根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性[5]”。这段话不仅为专业课程的思政元素挖掘明确了内容(思想价值和精神内涵),而且明确了方向,笔者认为专业课程的思政元素可以从国际地位、国内水平、专业历史、专业文化、法律法规、道德修养、职业素养、身心健康等方面来明晰挖掘思路。例如,专业知识和技能的国际地位、国内水平,国际地位无论高低,我们要有制度自信,要有努力赶超的拼搏精神;无论国内水平如何,要承担国家和社会责任,不断提高技术技能水平,促进国家富足人民强健,等等。具体如图2所示。

图2 挖掘思政元素的思路

(二)学情分析是准备学生喜闻乐见思政素材的前

提条件

高友润提出“研学情,知之准,识之深,教在点,才高效”[6]。学情分析,是因材施教的前期基础,为了让专业课的思政效果达到最大化,可以通过问卷调查和访谈的形式,了解学生喜欢或感兴趣的课程思政素材类型,以此准备思政素材。素材一般有文字、音频、视频、图片、混合等形式,其中,文字素材又分理论型、案例型、故事型等。笔者对所授课的班级进行问卷调查,全班共44人,39人回答了“感兴趣的课程思政素材形式”,作答率89%,学生最感兴趣的为视频素材,占比74%,其他依次是图片、音频、混合、文字,具体如图3所示;对文字素材又增加“理论型、案例型、故事型”问题选项,38人回答,作答率86%,学生最感兴趣的是故事型,占比89%,其次是案例型,具体如图4所示,从被调查者班级学情分析来看,大部分学生感兴趣的课程思政素材是视频,文字素材是最不感兴趣的,如果想以文字素材进行课程思政教育,那最好采用故事型文字材料。

(三)学情分析是对学生采取有的放矢思政形式的

必要环节

有了丰富的课程思政元素,也精心准备了学生感兴趣的思政素材,那么以什么样的形式向学生进行输送呢?也就是课程思政内容的教学形式,同样我们还是要进行学情分析,这样才能做到有的放矢。教学形式是一种教师和学生双方的活动,从学生角度来说,有让学生听、说、看、写、做等,我们认为好的不一定是学生想要的。例如,笔者向所授课的班级进行调查,全班共44人,其中41人进行了答题,作答率接近93%,78%的被调查者选择了“让学生听”这种形式,68%的被调查者选择了“让学生看”,51%的被调查者选择了“综合多种形式”,“让学生说”的思政形式认可度最低占24%,具体如图5所示。从中可得出这个班的学生还是觉得让教师说、他们听效果比较好,原以为他们不喜欢听老师讲大道理,但从调查结果来看,涉及到思想政治教育的道理,他们还是认为老师说比他们自己来表达效果更好。

三、专业课的课程思政实施效果“三融合”+“三认

同”检验

《纲要》提出全面推进课程思政建设是落实立德树

人根本任务的战略举措,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观[7]。为此课程思政实施效果检验标准是能否将价值塑造、知识传授和能力培养三者融合,简称为“三融合”,其中价值塑造的内涵检验是能否得到学生的政治认同、思想认同和情感认同,简称“三认同”。

(一)实施课程思政“三融合”的检验标准

课程思政“三融合”检验标准的实施要有相适应的课程评价体系和方法。既要有能检验学生掌握专业知识水平的考核评价,也要有对职业能力水平的考核评价,还不能缺少对学生思想行为的考核评价。评价环节将过程性评价和结果性评价相结合,评价维度包括品德、能力、知识和技能,即全过程和全方位考核。

(二)实施价值塑造“三认同”的内涵检验

“三认同”是课程思政价值塑造的内涵检验。学生的价值塑造体现在是否能接受新思想教育,表现为:对新思想的政治地位、政治立场、政治价值发自内心认同[8];对新思想的科学性、体系性、有效性发自内心认同[9];从感情上客观、积极地体悟新思想的科学体系、丰富内涵、精神实质等。内心有认可、思想有认识、情感有体悟,课程思政价值塑造的最高境界是将正确的世界观、人生观、价值观落实到认知、思想、行为三者高度统一。

四、课程思政的关键是提升教师课程思政建设意识和能力

《纲要》强调教师是全面推进课程思政建设的关键要素,要进一步强化广大教师的育人意识,要加强教师课程思政能力建设[10]。为此,课程思政的关键是提升教师课程思政建设意识和能力。

(一)树立课程思政育人意识

每位教师的“育人育才”目标应该将学生的价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,每位教师要树立每门课、每堂课的“育人育才”责任担当意识。

(二)提高课程思政育人能力