立德树人理念下国际贸易理论与实务课程思政建设路径研究

作者: 王世平 赵春燕

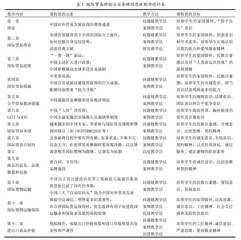

摘 要:立德树人是教育教学工作的中心环节。文章首先分析国际贸易理论与实务实施课程思政建设中存在的主要问题,在此基础上,从提升主讲教师的思政能力和育人能力、深度挖掘课程思政元素并精心设计教学内容、构建有效的课程评价体系这三方面深入探讨国际贸易理论与实务课程思政的建设路径,以期更好地践行立德树人理念,进一步提高教学质量和人才培育质量。

关键词:立德树人;国际贸易理论与实务;课程思政

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0184-05

Abstract: Moral education is the central link of education. This paper first analyzes the main problems existing in the ideological and political construction of the course of international trade theory and practice. On this basis, the paper analyzes the construction path from improving the ideological and political ability and educational ability of the lecturer, deeply excavating the ideological and political elements and elaborately designing the teaching content. It hopes that through building an effective curriculum evaluation system, the concept of moral education can be better practiced and quality of teaching and talent cultivation can be further improved.

Keywords: moral education; International Trade Theory and Practice; curriculum of ideological and political education

高等学校人才培养是“育人”和“育才”相统一的过程。2016年12月7日至8日,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上讲话时强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[1]。围绕立德树人理念,2016年上海市教育领域提出了“课程思政”这一重要命题。2020年5月28日,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》明确指出“把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量”[2]。在此背景下,如何推进课程思政建设、实现立德树人的目标,已成为高等学校教育教学中面临的一个重要课题。国际贸易理论与实务课程具有较强的涉外性和时代性,这使得该课程具备了开展课程思政的“天然优势”。尽管国际贸易理论与实务课程在以往的授课中已经开展了课程思政的教学,但由于对课程思政元素挖掘不深、课程思政建设路径不明晰,并且师生都过多依赖于专业思政课程而忽视了课程思政教育在专业教学中的重要作用,因而使得国际贸易理论与实务课程思政教育效果不佳。因此,在立德树人理念下,分析国际贸易理论与实务课程思政建设的必要性,探讨课程思政建设的路径,成为当前教学中一个亟待解决的重要问题。

一、国际贸易理论与实务课程思政建设中存在的主要问题

(一)主讲教师课程思政教育能力有待进一步提高

国际贸易理论与实务课程的教学内容涵盖国际贸易理论和国际贸易实务两大部分。其中,国际贸易理论部分主要围绕国际贸易的产生、发展和贸易利得等,研究内容包括国际商品流通的一般规律、国际贸易理论与学说、各国对外贸易政策等。国际贸易实务部分主要围绕国际市场、国际货物买卖合同、贸易术语等三个模块展开,研究内容包括国际市场行情调研、国际货物买卖合同签订、国际货物买卖合同涉及的主要问题、国际货物买卖合同的履行、国际贸易方式等。无论是国际贸易理论还是国际贸易实务中的各种理论、规则、惯例,其适用性都在随着时代的发展而发展。因此,国际贸易理论与实务课程天然具有较强的涉外性和时代性,这种天然属性对主讲教师的思想政治素养和课程设置教育能力提出了更高的要求。然而,目前国际贸易理论与实务主讲教师对课程思政的内涵认识不到位,在日常教学中将更多的精力放在专业知识传授上,忽视了自身承担的课程思政教育责任。此外,与思政类课程专业教师相比,国际贸易理论与实务主讲教师在思政知识、思政敏感度、思政教学水平和教学方法等方面均存在一定的不足,这必然会严重影响课程思政的建设效果。

(二)专业教学内容与课程思政内容融合度较低

虽然国际贸易理论与实务课程的主讲教师在教学中能够敏锐地捕捉到国际贸易热点事件,并对专业教学内容进行一定的调整,但教学中对课程思政的元素挖掘深度不够、课程思政元素碎片化问题较突出,且课程思政内容嵌入教学内容时显得有些生硬。因此,在立德树人理念下,如何调整教学内容,并将课程思政内容以“润物细无声”的方式深度融入课程专业教学内容和培养目标中,以提升课程教学内容和课程思政内容的融合度,是当前国际贸易理论与实务课程主讲教师需要深入思考的一个重要问题。

(三)课程思政教学方法较单一

目前国际贸易理论与实务课程思政在教学方法上主要采用“以说教为主”的教育方法,且课程思政内容强行植入的现象较突出,造成学生体验感较差,部分学生甚至产生抵触心理,从而使得课程思政教育的目标难以实现。因此,主讲教师如何挖掘授课内容中可融入思政教育的“点”,并围绕这些“点”深挖思政元素和材料,将精心挑选、高度凝炼后的思政素材以学生喜闻乐见的方式在课堂展现,这是课程思政建设的一个重要内容。另外,由于课程是教育教学的重要介质,而主讲教师和学生是课程的组织者、参与者和运作者,因此,课程思政教育其实就是师生之间对话、交流的过程。这就要求在教学中彻底摒弃“以说教为主”的传统的思政教育方法。如何构建学生深度参与的“沉浸式”课程思政教学模式,强化学生的“体验感”和“获得感”,这才是课程思政的内在品质使然。

二、国际贸易理论与实务课程思政建设路径

(一)提升主讲教师的思政能力和育人能力

“师者,所以传道受业解惑也。”教师在课程思政建设中起着非常重要的作用。国际贸易理论与实务课程的主讲教师,不仅仅需要具备渊博的专业知识和优良的专业素养,还要具备优良的思想政治素养。2014年9月9日,习近平总书记同北京师范大学师生代表座谈时指出:“合格的老师首先应该是道德上的合格者,好老师首先应该是以德施教、以德立身的楷模。[3]”教师是课程思政的设计者、组织者和执行者,因此,主讲教师能否积极学习、深刻领悟和认真践行课程思政的立德树人理念,能否不断提升自身思政修养和育人能力,是影响国际贸易理论与实务课程思政建设成效的关键因素。本文认为提升主讲教师的思政素养和育人能力主要应从以下几方面入手。

1. 强化自我学习能力

古人有云:学无止境。但当今世界,经济飞速发展、社会日新月异。作为高校教师,唯有孜孜不倦地勤于学习、专心致志地潜心研究,才能不愧于时代赋予的使命。“传道者自己首先要明道、信道。”主讲教师需要努力提升自身理论修养,深刻领悟课程思政的内涵,才能引导学生形成正确的价值观和方法论,做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。如果教师怠于学习和思考,不能汲取新知识、新营养,则教学内容也必定会缺乏时代性和感染力,专业教学目标和课程思政目标也就难以实现。

教师自我学习能力提升的关键问题是“如何学”。学习应该是全面的、系统的和富有探索精神的,可以在行动中学、在思考中学、在创新中学。当然,学习时必须要“真学、真懂、真信、真用”。用“真学”的学习态度,准确、全面、深刻把握课程思政的核心要义,将“学”与“思”、“学”与“悟”结合起来,提高教师自己的领悟能力。同时,教师在学习时要“入眼入耳,入脑入心”,要在“真学”和“真懂”的基础上形成自己的思想收获和思想力量,并把思想力量转化为教师内心的力量,即达到“真信”。学以致用,“真用”是学习的最终目标。教师要在日常教学和科研中,做到以德立身、以德立学、以德施教。“学高为师,身正为范”,教师要为学生做出榜样和示范,要成为学生的一面镜子。“真用”的另一层涵义是教师用真实的情感与学生交流,因为真实的情感交流是教育中最有效的教育手段。

2. 创新教学方法和教学手段

如何基于课程特点,将课程专业知识内容与课程思政内容有效结合起来,在教学中实现“润物细无声”般的隐形渗透,从而达到良好的思政教学效果,并实现专业知识教育和课程思政教育的同向同行,这是主讲教师需要认真思考的重要问题之一。无论是课程专业知识内容,还是课程思政内容,传统的“说教式”方法几乎很难达到教学的目标。因此,基于国际贸易理论与实务的课程特点,主讲教师在授课中需要采用问题链教学法、沉浸教学法、任务驱动教学法、探究教学法以及案例教学法等多样化的教学法相互结合的方式,让学生成为课堂教学的主体。“00后”大学生思想极为活跃、个性非常突出,对新鲜事物抱有非常浓厚的兴趣。这就需要主讲教师在授课中大量运用多样化、现代化、国际化的教学手段,充分利用现代信息技术,精心制作教学课件,运用新媒体技术使课堂教学工作“活起来”,将专业知识内容、课程思政内容与信息技术高度融合,提升教学内容的时代感和吸引力,从而调动学生参与课堂积极性和主动性,加强与学生的互动交流,实现“寓道于教、寓德于教、寓教于乐”[4]。比如在实施案例教学时,通过选取典型的、启发性强的、趣味性强的案例,让学生课后查阅大量相关资料,整理、分析、形成课堂展示PPT并在课堂进行展示和讨论,既可以使学生对相关专业知识点有更深层次地掌握,而且在案例讲解时也可以巧妙应用短视频、动画、图片等学生喜闻乐见的元素,将课程思政自然而然地“渗透”进专业知识,从而实现专业知识教育与课程思政教育的完美巧妙融合。

3. “走出去”和“引进来”紧密结合

专业教师将“走出去”和“引进来”紧密结合,对于充分发挥国际贸易理论与实务专业知识内容和课程思政内容之间的协同作用至关重要。“走出去”一方面是指专业教师要与思政类课程专业教师及其他各专业教师之间积极交流、相互学习、相互借鉴优秀的教学方法和教学经验,另一方面,专业教师在充分利用新华思政教学资源课程服务平台和学习强国平台等优秀思政资源学习平台进行学习之外,还要走出课堂、走进社会,参观红色教育基地涤荡心灵,走进实体企业了解企业所需并为企业服务,通过实看、实感将课程思政元素融入自己的内心世界,更加深刻地把握课程思政内容的内涵,从而将课程思政元素巧妙、自然、完美地融入到专业教学中去[5]。“引进来”就是国际贸易理论与实务主讲教师要根据课程内容,邀请国际贸易相关从业者、企业家等走进课堂教学,以实际从业者、管理者等视角,利用他们的从业经验和感受,将专业知识的应用与课程思政元素结合起来,给学生开展专题讲座[6]。这种方式既可以使学生更加深刻地掌握专业基础知识及其应用,还可以让课程思政内容与专业知识内容一起深度根植于学生的内心,达到内化于心、外化于行、知行合一的效果。