面向工程大数据智能算法的交互式教学研究

作者: 蒋鹏 刘斌 聂利超 许新骥 刘征宇 陈勐 曾琼

摘要:目前我国对地下空间开发、交通建设等提出巨大需求,一大批重大隧道工程正在或即将建设。这些重大工程从勘察、设计、建造到运营积累了大量地质数据、掘进参数数据、施工日志以及运营监测等工程大数据。为达到“安全、高效、优质”的工程建设和运营,亟需应用智能算法对工程大数据进行分析处理,为工程建设的决策和规划设计提供支撑。这些需求强烈的驱动着高校培养既懂工程建设又具有智能化信息化思维的人才,这也是新工科背景下工程专业人才培养的主要内涵。文章重点研究面向工程大数据智能算法的交互式教学方法,探讨适合城市地下空间工程专业人才培养的智能化算法教学模式。以该研究为指导,开设针对本科生和研究生的智能算法课程,该系列课程获得城市地下空间工程专业学生的高度评价,学生应用所学知识切实解决各类实际工程问题。

关键词:工程大数据;智能算法;交互式教学;教学改革

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0001-06

Abstract: China has great demands forunderground space exploitationand transportation construction.Correspondingly a lot of tunnel engineering projects are carrying on. These projects will cumulate tremendous geological data, tunneling data, construction logs, and operation and monitoring data, also known as engineering big data. For the sake of "Safe, Efficiency and Quality" construction and operation, analyzing and processing big engineering data by the intelligent algorithm is urgently needed, supporting the decision, planning, and design. All these circumstances drive the university to cultivate talents with knowledge of engineering construction and intelligent algorithms, which is also the connotation of new engineering disciplines. This paper mainly studies the interactive teaching methodology for intelligent algorithms on engineering big data. It also discusses a suitable teaching model of the intelligent algorithm for students majoring in urban underground space projects. Guided by this research, we set up courses for undergraduate and graduate students. These courses receive high regard from students and help them solve various practice engineering projects.

Keywords: engineering big data; intelligent algorithm; interactive teaching methodology; educational reform

随着经济社会的发展,我国城市轨道交通、高铁、高速公路等基础设施建设进入快速发展时期。以轨道交通工程为例,截至2011年我国有28个城市获得规划批准,线路总长超2 500 km;至2020年已建成轨交运营线路177条,运营总里程6 100 km,产生大量地质数据、掘进参数数据、施工日志以及运营检测等数据。同时,地下仓储、地下管廊、地下综合体等地下空间工程蓬勃发展,我国已成为地下空间工程的建设和开发大国,预计未来地下工程产业规模达每年上万亿元[1]。

城市地下空间开发和工程建设面临着“复杂地质条件、多发灾害事故、脆弱生态环境、敏感公共安全”等重大挑战,亟需借助人工智能等新一代信息技术手段帮助勘查、施工和运营人员对工程的情况进行全面掌握,提供基于大数据的风险评估、施工进度估计和辅助决策。这些智能算法依赖对于过往大数据的分析,而这些重大工程从勘察、设计、建造到运营积累的地质数据、掘进参数数据、施工日志以及运营监测等数据正好提供了足够的大数据支撑。因此,基于工程大数据的智能算法普及与推广不仅是“安全、高效、优质”的工程建设和运营的必然要求,也是人工智能算法发挥优势体现价值的绝佳渠道[2]。

目前,人工智能算法课程已在地下空间工程等工程学专业开设,人工智能已经成为基础课程。但是,人工智能算法处理高维复杂数据时背后的原理很难直观理解。此外,人工智能算法理论研究还不完善,例如深度学习,人们一般依赖于可视化交互式手段探究其背后的规律原理。因此,根据人工智能算法课程的特点,在课堂教授时除了教授算法流程、公式等固定知识,还应该引入交互式可视化的手段,帮助学生快速理解背后的原理。这对课堂授课效果,特别是对于非信息类专业背景学生的理解尤为重要。本文重点研究面向工程大数据智能算法的交互式教学方法,探讨适合城市地下空间工程专业人才培养的智能化算法教学模式[3]。

一、工程大数据智能算法需求

(一)在TBM掘进参数预测和决策方面

以往TBM操作主要依靠人为经验,一旦遭遇不良地质和岩性突变,难以及时合理应对,易造成异常损毁、效率低下甚至卡机等严重灾害等。通过分析过往大量的TBM掘进参数、地质岩体条件信息,可以有效合理优化、调整TBM掘进参数,使之与地质、岩体条件良好匹配。因此,引入人工智能算法对这些工程大数据分析,成为TBM智能掘进的关键,这是连接地质岩体信息与TBM安全高效掘进的“桥梁”,并且可以揭示掘进参数随岩体地质条件的变化规律,对于TBM安全、高效掘进具有重要指导意义。

(二)在隧道超前地质预报方面

隧道超前地质预报是一种多采用地球物理勘探,探测隧道、隧洞等地下工程的岩土体开挖面前方的地质情况,力图在施工前掌握前方的岩土体结构、性质、状态等地质信息的手段。地球物理勘探最常采用的技术是地球物理反演,试图通过观测到的有限数据重建地质结构,是一种高度非线性和病态的问题。目前大多采用线性方法去求解该问题,因此存在初值敏感、多解性、不准确等问题。事实上,过去几十年不同地区的历史勘探数据和开挖揭露能为反演提供足够大数据约束,有效缓解以上问题。为有效利用工程大数据,目前深度学习方法已被引入地球物理反演并成为研究热点,在实际问题中也展现了强大的非线性映射能力。

(三)在地质素描方面

地质素描是以野外地质物象为对象,用素描技法描绘出地质客观实体的空间形态及相互关系,用一张素描图往往可以把复杂的地质现象描述清楚,这对提高工效和工作质量起着重要作用。地质素描的绘制过程较为复杂,利用人工智能算法,挖掘以往实际照片与地质素描的关系,有望达到自动地质素描。

二、工程大数据智能算法教学模式

(一)工程大数据人工智能算法课程群

目前工程大数据已成为最重要、最有价值的资源[4]。尤其我国经历了十几年建筑工程的高速发展,在各种工程中已积累了海量数据。但是,目前人工智能算法在工程大数据上的应用案例等课程内容匮乏。因此,学生往往在学习人工智能算法后,面对实际工程数据仍不知从何着手。人工智能算法和传统工程数据处理手段只是作为独立的内容供学生学习,未能做到前沿方法与课程和实际案例的有效结合。此外,前置课程的缺失也影响了学生对于前沿知识的理解。这些不足严重制约了学生用新思想新方法来利用工程大数据,创新地解决实际工程中的问题。鉴于此,本项目提出建立工程大数据人工智能算法课程群。

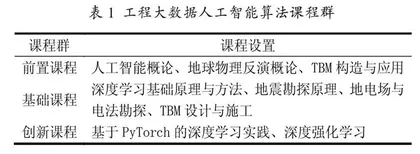

首先,重新梳理工程大数据和人工智能的课程体系,例如分析城市地下工程教学中引入智能化课程所需要的基础知识点,研究如何把这些知识点汇总融合并设计课件材料,形成工程大数据人工智能算法前置课程,从而使学生快速掌握智能化的基础知识。其次,分析传统工程数据处理和人工智能课程中的相同知识点,把人工智能的前沿内容引入到工程大数据的教学当中[5]。例如针对地球物理勘探,该门课程同样涉及优化方法、人工神经网络等涉及人工智能的知识,但是这些内容已相对老旧,因此可以把人工智能课程中的这部分的最新内容及时引入,形成工程大数据人工智能算法基础课程,使学生接触最前沿的基础知识。最后,紧跟人工智能的前沿,汇总人工智能与其他学科结合创新事例,从而结合前沿理论和最新应用,形成工程大数据人工智能算法创新课程,启发学生用前沿方法创新解决实践工程中的问题。表1中列举了工程大数据人工智能算法课程群。

(二)工程大数据人工智能算法课堂交互式教学

不同学科的教学有不同的特点。例如城市地下工程学科,一般涉及岩土工程、工程力学、勘探等课程,这些课程的教学内容相对固定,教学主要是课堂讲授为主课后练习为辅的模式。而对于人工智能学科,算法往往处理的是高维海量数据,算法背后的原理很难通过课本上的文字内容描述明白。此外,人工智能很多知识内容的应用已走在了理论研究的前面。例如深度学习,该技术在很多领域有了成功的应用,但是其理论研究还非常滞后。根据人工智能算法的特点,其课堂除了教授算法流程、公式等固定知识,还应引入交互式可视化的手段,帮助学生快速理解背后的原理。这对课堂授课效果,特别是对于非信息类专业背景学生的理解尤为重要。

具体做法包括:首先,研究将现有的人工智能学科课堂中的可视化手段,应用到前置课程的相关内容教学中,方便学生直观理解。其次,对基础课程中的理论概念设计交互式的仿真实验和编程练习,及时让学生巩固和验证学习到的理论知识。最后,针对创新性的培养,在创新实践课程中,研究人工智能应用于工程大数据若干范例的动机、思路和方法,在课堂教学中启发学生如何发现问题解决问题。总结来说,利用可视化、交互式技术直观展示人工智能算法计算流程,帮助学生理解算法原理,使学生可以灵活应用人工智能解决工程大数据问题。

(三)人工智能算法教学和工程大数据实践的双向互动机制

工程大数据处理分析的目的是解决实际工程中存在的问题,同时新的人工智能算法也需要在实际工程实践中验证。尽管智能化方法的研究对象是数据,是一种数字信息,但是目标仍然是服务实际工程建设,脱离工程实践检验的智能化只是自娱自乐。只有不断探索利用智能化手段挖掘工程大数据中的知识信息,并且在实际工程中验证和改进,才能使智能化方法在未来大型化、复杂化的工程中真正发挥作用。

对于工程大数据人工智能算法课程中理论和实践并重的要求,也要求我们在教学中创新地提出课堂教学和实际工程实践的双向互动机制。具体来说,对于一些课程,我们将研究如何把大部分教学内容留在课下,从而使课堂教学聚焦在关键知识点,并把课堂延伸到实际工程实践当中,加深学生对于知识的理解,从而建立“基础自学-课堂拔高-实践巩固”的“翻转课堂”教学形式。此外,研究设立反馈机制,收集工程实践中的难点问题,汇总分类形成专题课程,改进课堂教学内容,使学生所学可以真正应用于工程实践当中。通过课堂教学和实际工程实践的双向互动,锤炼巩固基础知识,提高科研学习兴趣,切实提高学生实际创新能力。