打破知识壁垒

作者: 陈树君 张自强

摘 要:智能制造是新一轮工业革命的核心动力。北京工业大学面向北京“四个中心”建设及京津冀协同发展目标,积极开展智能制造工程专业建设探索。以典型产品为核心、以虚实结合为手段创新课程体系,并鼓励任课教师在科研上形成贯通机制,从而打破知识壁垒,实现课程体系与科研方向的主线化与集群化。最终在教学体系、师资队伍及专业平台等方面形成优势特色,培养面向“基于现代设计方法的产品智能设计、基于现代网络环境的分布式协同制造”的高素质应用型创新型人才,为推动京津冀先进制造产业转型升级作出贡献。

关键词:智能制造工程;专业建设;课程体系;科研优势

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0007-04

Abstract: Intelligent manufacturing is the core driving force of the new round of industrial revolution. Facing the goal of the construction of Beijing's "four centers" and the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei, Beijing University of Technology actively explores the major construction of intelligent manufacturing engineering, innovates the curriculum system with typical products as the core and the combination of virtual and real as the means, and encourages teachers to do scientific researchthrough the formation of a penetration mechanism to break the knowledge barriers, to achieve the mainline and clustering of the curriculum system and scientific research direction. With typical products as the core and virtual-real combination as the means, the curriculum system has been innovatively proposed. And it encourages teachers to form a penetration mechanism in scientific research, so as to break the knowledge barriers and realize the mainline and clustering of the curriculum system and scientific research direction. Finally, it has formed advantages in the curriculum system, faculty and professional platform, and cultivated high-quality application-oriented innovative talents for "product intelligent design based on modern design methods and distributed collaborative manufacturing based on modern network environments". This contributes to promoting the transformation and upgrading of the advanced manufacturing industry in the Beijing-Tianjin-Hebei.

Keywords: intelligent manufacturing engineering; major construction; curriculum system; scientific research advantage

智能制造是未来制造业发展的重大趋势和核心内容,同时也是我国从制造大国向制造强国转变的重要抓手[1-2]。特别地,北京始终围绕构建“高精尖”经济结构发展制造业,依托京津冀区域优势联手打造世界级先进制造业集群[3]。在庞大的智能制造产业需求牵引下,培养智能制造工程专业的高素质创新型人才迫在眉睫[4]。教育部自2017年开始审批开设智能制造工程专业,至今开设该专业的高校已达两百余所,北京工业大学是较早开设智能制造工程专业的高校之一。

智能制造工程属于新兴专业,现阶段,许多高校都对智能制造工程专业的建设提出了新思路、新方法,具有很好的借鉴意义。例如,吉林大学徐飞等[5]针对于智能制造工程专业缺乏系统化实践的问题,构建了“自动化+数字化”为核心的智能制造实训平台,可以提高学生解决复杂工程的能力,拓展学生对于创新实践的视野。苏州大学孙茜等[6]从多学科交叉融合模式、开放式探究性教研一体化教学模式两个方面对教学培养模式进行了探索性的研究,并对双导师制度、产教融合模式等提出了探索性建议。此外,苏州大学陈良等[7]从新工科和工程教育认证的核心理念出发,探讨了智能制造工程人才培养定位、专业建设框架、课程体系、支撑条件、机制创新等问题。新的研究成果的不断涌现为智能制造工程专业的建设提供了宝贵的经验。

智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有知识内容多、体系复杂、各环节联系紧密等特点[8]。为提高学生对智能制造体系的认知,提升面向多环节综合能力,北京工业大学围绕本专业“立足北京、辐射京津冀”的发展目标,结合智能制造特点和京津冀地区对智能制造领域专业人才需求,以典型产品为核心、以虚实结合为手段创新课程体系,同时鼓励任课教师在科研上形成贯通机制,从而打破知识壁垒,提升学生综合能力,旨在为京津冀地区输送智能制造领域高素质创新型人才,同时为全国高校智能制造工程专业建设提供新的思路。

一、贯通课程体系,打造内容主线

(一)突出主线思维,利用核心产品提高知识依附性

随着高校课程建设的不断推进,课程内容丰富性、教学手段多样性等方面都取得了很大进展。然而,多数情况下,由于不同课程的教师缺乏有效沟通,尤其是跨度较大的专业课程在知识内容上缺乏连贯性,学生学到了“知识”,而没有学到“体系”,学生难以将不同专业课程的知识内容融会贯通。特别地,智能制造覆盖产品生产全流程,由于学生缺乏对生产过程全局性的准确认知,难以在解决智能制造领域复杂工程问题的过程中将知识进行灵活应用。这与智能制造面向产品全生命周期的体系特点相悖,专业能力受到很大限制。

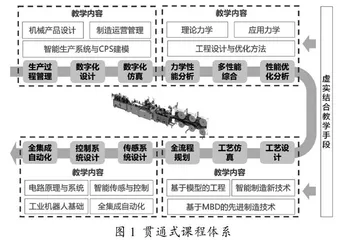

为此,北京工业大学结合智能制造特点,面向专业课程不断强化主线思维,以某一核心产品的全生命周期为牵引,课程体系覆盖其创意、设计、制造、生产管理和产品运维的产品全生命周期过程,通过为课堂教学内容设置“主线”,提高专业知识的依附性。例如,以口罩机为对象,各课程分别围绕口罩机的典型机构数字化设计、机构力学性能建模及多目标优化、工艺设计及仿真分析、智能传感器及控制系统工作原理等开展教学,如图1所示。一方面,知识传授从倾囊相授变成了有的放矢,学生带着实际问题去学习,目的性更强,实现了专业知识的即学即用;另一方面,由于不同专业课程所讲授的知识都依附于口罩机这一对象,专业知识的连贯性得到很大提高,在一门专业课程中引入其他课程专业知识解决实际问题成为新常态。不同专业课程教师围绕同一典型产品的交流,也有助于丰富课程内容,便于学生理解。通过打造课程主线,不仅让学生学好专业知识,还能用、好用,并在不同课程中接着用,提升学生的综合能力。

(二)转变实践理念,兼顾对象唯一性与内容多样性

现阶段,竞赛类、实习类等实践方案不断涌现,为学生提供了良好的实践平台。然而,对于智能制造工程专业而言,现有的实践方案仍然存在以下问题:一是实践内容大多只针对某一课程所涉及的知识内容,不同实践内容对知识的覆盖呈现碎片化,缺乏有效衔接,难以体现产品全生命周期的概念;二是未能让学生通过实践了解智能制造过程中所体现出的数字化、信息化、智能化的特点,可行性与前沿性未能有效融合;三是大部分综合实践环节均集中在某一时间段内进行,学生在毕业时解决复杂工程问题的综合能力不强。

图1 贯通式课程体系

北京工业大学积极转变实践理念,打造智能制造工程实践教学平台,覆盖典型产品设计、加工、制造全流程。同时,实践环节的设置与理论课程内容一一对应,结合实践教学平台,实现了不同实践内容之间的贯通。当所有专业实践课程结束后,学生可完成口罩机主体部分设计与装配,并控制口罩机进行口罩的加工。不同课程实践环节的连贯性大幅提高了学生对不同知识的掌握,提升了学生解决综合工程问题的能力。与此同时,实践对象的唯一性并不影响设计思路的创新性与设计方案的多样性。例如,在产品数字化设计实践环节,学生可针对口罩机的上下料机构、裁切机构等开展不同方案的创新设计,提出不同的改进方案,机构创新的同时也引导学生在传感与控制等多环节进行创新实践,最终兼顾实践对象的唯一性与内容的多样性。这一实践方式也大幅提高了学生的学习兴趣。

(三)实现虚实结合,提高专业贴合性与学习便捷性

智能制造具有数字化、网络化、智能化的特点,新技术手段在智能制造产线上的应用,使得传统的教学方式已经无法适应先进制造领域的发展。为此,将新一代信息技术应用于智能制造工程专业的课程教学当中,利用虚实结合的教学手段,不仅有利于提高专业的贴合性,使得学生在产品设计、性能分析等环节掌握数字化双胞胎等虚拟仿真技术,还能够提高学生对于知识的理解与认识。

在能力培养方面,智能制造工程专业要求学生能够以数字化方式对产品制造过程乃至整个产线进行虚拟仿真,从而提高产品研发、制造的效率。因此,采用“虚实结合”的手段完成产品及产线的设计、生产、管理等环节是学生所必备的专业能力。为此,利用网络协同制造软件集群,在机械、电子、大数据分析、制造执行、工厂自动化、工艺工程等方面完成专业内容的虚拟仿真,由此建成机构设计与仿真、工艺设计与仿真、试验测试与仿真等集成的虚拟工具链,支撑“设计仿真—数字制造—试验测试—实物制造”的新教研模式。

在教学方式方面,北京工业大学依托国家虚拟仿真实验教学项目“典型机械产品铸造成形虚拟仿真”,围绕专业课程体系,打造多维度、多场景虚拟教学平台,通过虚实相结合的教学模式,提高学生对专业知识的理解。一方面,通过在虚拟场景中展示典型产品及产线的设计过程、工艺流程、综合性能等,使学生对智能制造各环节有了直观的认识;另一方面,通过展示同一场景下典型产品的设计、生产、管理等进行教学,实现对不同课程内容的融会贯通,与基于主线思维的教学体系相融合。此外,利用虚拟场景对智能制造领域前沿技术进行展示,利用现有条件最大限度地培养学生的科研能力与创造力。

二、凝聚科研方向,形成集群优势

(一)建设科研集群,着力实现教学科研目标一致性

新时代教育教学发展的背景下,需要将科研与教学做到有机结合,一方面,科研是全新的教学内容的来源,为教学内容不断注入新的活力;另一方面,教学作为有目的、有计划培养人的活动环节,将为科研提供不竭的人才力量。然而,如果教师单纯地将现有科研案例在课堂中进行讲授,很容易与主线化的教学内容相悖,并且学生很难找准教师在该案例中所讲授的知识内容在整个智能制造系统中的位置,从而造成科研与教学内容脱节。