基于人类命运共同体发展的中芬高等教育合作机制研究

作者: 蒋静 董超

摘 要:中国与芬兰建交70多年来,双边在教育领域的合作日益加深。习近平主席2017年访问芬兰后,两国建立了面向未来的新型合作伙伴关系,为开展高等教育合作奠定坚实的基础。芬兰高等教育的开放性、多元性和均衡性特征与中国高等教育提倡的“引进来”“走出去”战略具有高度的契合性。面向未来的中芬高等教育合作应基于人类命运共同体的发展理念,在“一带一路”框架下加强顶层制度设计,系统性和分层次构建制度保障体系,深化人才交流与合作,扩大中芬合作办学的规模和层次,进一步提升中国高等教育在全球的竞争力和融入度,在构建人类命运共同体的进程中贡献中国力量。

关键词:人类命运共同体;中芬高等教育;合作机制

中图分类号:G648.9 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0011-04

Abstract: Since the establishment of diplomatic relations between China and Finland 70 years ago, bilateral cooperation in the field of education has deepened. After President Xi Jinping visited Finland in 2017, the two countries have established a new type of future-oriented cooperative partnership, laying a solid foundation for cooperation in higher education. The openness, diversity and balance of Finnish higher education are highly compatible with the "bringing in" and "going out" strategies advocated by Chinese higher education. The future-oriented Sino-Finnish higher education cooperation should be based on the development concept of a community with a shared future for mankind. Under the framework of the "One Belt One Road" framework, the top-level system design should be strengthened, an institutional guarantee system should be built systematically and hierarchically, talent exchanges and cooperation should be deepened, and Sino-Finnish cooperation in running schools should be expanded. The scale and level of China's higher education will further enhance the global competitiveness and integration of China's higher education, and contribute to China's strength in the process of building a community with a shared future for mankind.

Keywords: a community with a shared future for mankind; Sino-Finnish higher education; cooperation mechanism

人类命运共同体是破解当前世界发展壁垒,推进世界秩序演进和文明发展的重要理论支撑和实践指南。全球化进程的加快极大地消除了国与国之间在政治、文化等方面的差异,人类命运共同体的属性不断加强,其所带来的合作共赢效应逐渐放大,也逐渐被越来越多的国家所认可。教育作为构建人类命运共同体的重要实践活动,在满足本国教育需求的同时,也在不断拓展国际化需求,即为整个人类教育事业贡献价值。中国和芬兰长期以来保持友好合作,特别是2017年习近平主席访问芬兰后,两国建立和推进了中芬面向未来的新型合作伙伴关系,教育领域的合作也日益加深。作为教育对外开放高速发展的中国和具有世界上最好教育理念的芬兰之间可以通过深化教育合作构建一个具有普遍兼容性和共生性的教育体系,推进两国之间的共同发展。

一、基于人类命运共同体发展的高等教育体系构建理念

(一)高等教育共同体的内涵阐释

随着全球一体化进程的加快,“孤岛式”的发展模式已经不能适应人类社会发展的需要,因此需要建立一种新型的合作关系,建立共同的价值追求,聚合割裂的国家关系,人类命运共同体的理念应运而生。共同体在不同领域和学科背景下,具有多视角的内涵解读和多样化的呈现。以中国高等教育发展的脉络来看,中国高等教育经历了从精英教育到大众教育的阶段,满足了更多人对于更优质教育资源的需求。但是单一的内部发展变化不足以完全改变和提升国家发展对于人才的需求及人才培养目标的实现,中国高等教育需要从强化内部治理到兼顾内外部环境变化,扩大教育对外开放,尤其是基于人类命运共同体的发展角度进行考量。习近平主席站在全人类共同发展的角度从政治、经济、文化、安全、生态五个维度推动人类命运共同体建设,努力从国与国之间传统的竞争逻辑中寻找一种适合的人类价值观。联合国教科文组织在2017年出版《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》一书,与习近平主席提出的人类命运共同体的理念不谋而合。书中提到,在新的时代背景下,将知识和教育视为全球共同利益,以便在愈加复杂和变化的世界中协调作为社会集体努力的教育目的和组织方式[1]。教育是人类共同追求的利益所在,无论是习近平主席倡导的人类命运共同体还是联合国教科文组织关于教育的反思报告都体现了新时代对高等教育构建提出的新要求,即在共同的教育价值观下通过政策协商、规则制定、资源共享建立教育共同体,并通过对话与协商推动教育目标的实现。

(二)高等教育共同体的构建理念

从思想根源来看,高等教育共同体的构建理念和人类命运共同体是完全一致的。它既吸收了中国传统文化的精髓,也是对马克思主义的继承和发展。赵汀阳[2]提出天下体系的概念,即一个具有兼容性和共生性的世界体系。在此思想基础上,中国高等教育的构建包含两个层面的理念,一是本土化教育需求的实现,通过改革创新建设一流大学,满足人民群众日益增长的对高等教育的需求;二是教育对外开放需求的实现,通过与世界其他国家高等教育的合作融入全球教育体系,培养国际化人才,寻求教育的合作共赢。因此,构建高等教育共同体要遵循这两个层面的理念来开展。

首先,从满足本土化教育需求的角度,人民对于教育的需求具有多元化特征,这和各个层次高校的培养目标是一致的。从“双一流”高校到普通本科院校再到高职院校,其培养目标和社会角色的不同决定了教育共同体的建设既要满足普及型和大众化的发展需求,又要满足高层次创新型人才培养要求。因此,在选择教育对外开放的过程中,也同样是基于本土化教育需求的视角来开展合作,这是开展高等教育共同体的基础所在。其次,从满足国际化教育需求的角度,高等教育贡献了一种全球性价值。从全球高等教育格局的变迁也可以看出,高等教育中心在五百年间从英国、德国到美国的变迁证明了教育不仅仅是文明的输出,也是成为世界强国的重要支撑力量。中国的高等教育对外开放应该是兼具开放、包容和共享的理念,保留本土化特色的同时实现世界性的共荣发展。

二、中芬高等教育国际化特征的比较分析

(一)芬兰高等教育国际化战略分析

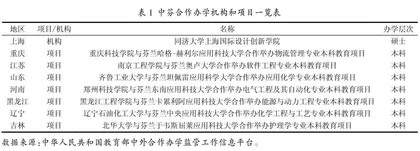

芬兰的高等教育国际化进程经历了三个阶段,20世纪80年代的萌芽阶段,以和欧洲的主要国家英国、德国等开展的学生交流项目为主;90年代的发展阶段,参加“伊拉斯谟计划”,以欧盟项目为依托,强化学生、科研人员交流合作,高等学校与欧盟实体企业合作等;21世纪的快速发展阶段,以加入“博洛尼亚进程”为标志,对高等教育体制进行全面的改革创新,成立国际交流中心,实施高等教育国际化战略[3]。芬兰教育国际化的发展特点可以归纳为以下几个特征。第一,开放性。以加入“博洛尼亚进程”为契机,芬兰强化了与欧洲各个国家的高等教育合作,在此基础上,教育对外开放不断延伸。2010年后,加强与亚洲、美洲国家的合作,为包括中国在内的亚洲国家提供奖学金项目等。第二,多元化。以芬兰和中国合作开展的办学项目和机构为例,截至目前在中外合作办学监管工作信息平台查询到的项目和机构有8个(表1),学位教育、科研合作、课程融合、人才交流等多元化合作形式使中芬两国的高等教育的交流与融合不断加深。此外,芬兰高等教育的多元化还体现在合作主体上,以高校为主体牵头企业和政府共同推进多领域的合作。以中国科学院科技战略咨询研究院和芬兰瓦萨大学联合成立中芬科技创新中心为例,该组织聚焦科技创新战略和政策研究,作为支持欧洲和中国决策者与企业的智囊团,应对环境和社会的挑战,促进经济增长,成为中国和芬兰以及北欧国家的重要纽带。第三,均衡化。国际化教育不外乎教育的输入和输出两种基本模式,芬兰高等教育的发展对于其他国家有非常重要的借鉴价值。其办学过程经历了从教育输入到教育输入输出均衡发展的过程,这个过程是基于国家战略层面发展需要的结果,在满足国内教育需求的同时,充分利用国家优势教育资源,开展教育输出,服务国际社会。基于此,芬兰不断强化全球责任意识,提高教育质量,打造高等教育国际共同体,实现国家教育战略全球布局。

(二)中国高等教育国际化战略分析

与西方发达国家相比,中国的国际化教育起步较晚,但是随着国家战略决策部门对国际化教育的愈加重视,取得了快速的发展和成效。中国的国际化教育可以归纳为从封闭到开放、从局部到整体、从单一到多元的发展之路。改革开放以来,我国高等教育的对外交流由社会主义阵营的局部交流拓展到欧美发达资本主义国家。学习先进国家教育理念,推动与发达国家接轨成为当时教育对外开放的主要内容。20世纪80年代国家逐渐放开来华留学生的审批和中国学生出国留学的限制,进一步扩大高校在教育对外开放中的自主权[4]。之后国家层面陆续成立各种对外交流的机构,健全组织架构,国际化教育管理逐渐向专门化、专业化发展。90代后,一系列重大的教育改革方案和政策出炉,标志着中国高等教育进入快车道,国际化成为高等教育重点建设的内容。这一时期合作的内容从单纯的人员流动向科研合作、人才培养、合作办学等深层次方向转变。进入21世纪,特别是党的十八大之后,党和国家进一步明确了中国教育对外开放的路径和内容,在保障教育主权的前提下,“引进来”和“走出去”相结合,国外优质教育资源与本土教育相融合,最终实现带动高等教育质量提升和不同类型高等院校转型升级的目的,实现为社会主义现代化建设培养合格的建设者和接班人的核心宗旨。

(三)中芬高等教育发展战略的契合性分析

2013年,习近平主席提出“一带一路”合作倡议;2017年7月,习近平主席与俄罗斯总统普京提出要开展北极航道合作,共同打造“冰上丝绸之路”。“冰上丝绸之路”作为蓝色经济通道被纳入总体布局之中。在此背景下,中芬之间教育合作的范围和内容不断扩大。

1. 教育合作的顶层设计契合性逐步增强

自1950年中芬建交以来,两国签订的双边协议和文件有41项。1980年,两国签订文化合作交流计划,此后两国文化交流蓬勃发展。1973年,两国达成互换留学生协议;2006年,两国教育部签署互认高等教育学位证书的谅解备忘录;2015年,两国签署关于加强教育全领域合作的合作备忘录。除此之外,两国在科技合作领域建立多个创新中心,达成合作框架协议。2017年习近平主席访问芬兰后,两国发表《中华人民共和国和芬兰共和国关于建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明》,在“一带一路”合作框架内为中芬教育领域的深度合作构建了政策依据和发展方向,奠定坚实的合作基础。