学科国际化人才培养模式与实践

作者: 谢云飞 刘元法 傅莉莉

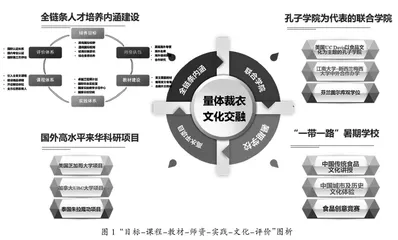

摘 要:江南大学食品学科不断探索学科教学科研质量提升,针对国际引领及影响力不足、世界格局及担当能力弱、中外文化交流不够深刻等问题,提出“价值塑造、文化引领、强化基础、注重创新、全球胜任”的人才培养理念,构建并实施 “一个目标、两个融合、五个支撑、六个内涵”的人才培养模式,即以国际化为引领,贯穿“创新基础、创新能力培养”,强化“创新思维与创新水平提升、人文情怀与创新精神素养”的培养。促进国内外师资以及学生的融合,依托学科引智基地、平台系统、“一带一路”教育科技联盟、思政文化育人体系的五个支撑,重点塑造以师资队伍、培养方案、全英文课程、国际评估、互通机制、创新培养六个内涵建设,形成食品科学与工程创新人才“全链条”国际化培养体系,构建具有国际化特色的创新人才培养新途径。

关键词:食品学科;国际化;人才培养;模式与实践

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0015-04

Abstract: The food science discipline of Jiangnan University continues to explore the improvement of discipline teaching and scientific research quality. In view of the problems such as insufficient international leadership and influence, weak international configuration and responsibility ability, and insufficient profound cultural exchanges between China and foreign countries, it puts forward the talent training concept of "value establishment, cultural guidance, foundation strengthening, innovation focusing and global competence culturing". And the study will focus onto construct and implement the "one goal, two integrations, five supports and six connotations". That is, under the guidance of internationalization, the study will run through the "cultivation of innovation foundation and ability", and strengthen the cultivation of "innovative idea and improvement of innovation level, humanistic feelings and innovative spiritual quality". Relying on the support system of ideological and political education, the "Belt and Road" university alliance for food science and education, the food science discipline focuses on the construction of six connotations: teaching faculty, training program, English courses, international evaluation, communication mechanism and innovative training. The "whole chain" international training system for innovative talents in food science has been formed, and a new way of training innovative talents with international characteristics has been constructed.

Keywords: food science discipline; internationalization; talent training; mode and practice

一、高等教育国际化人才培养高质量发展存在的问题与挑战

教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力。2020年,《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》印发,坚持内外统筹、提质增效、主动引领、有序开放[1]。近年来,随着中国逐渐走向世界舞台中心,教育国际化是世界教育改革与发展的必然趋势。如何结合国内外高等教育的发展与特色,科学地分析所属学科面临的新形势和新任务,开拓创新思路、借助国际先进教学理念、手段,提高国际化人才培养质量,采取多种措施助推教育对外开放和走向国际化是大势所趋[2]。然而,对标世界高等教育发展的脉搏,我国目前高等教育国际化人才培养方面确实也存在一些短板。

(一)国际引领及影响力不足

根据《中国教育现代化2035》战略任务要求,围绕实现教育现代化,迈入教育强国行列,发展中国特色世界先进水平的优质教育为目标,食品学科以往更多着眼引领和示范国内同类专业建设,但国际引领和国际影响力方面彰显不够。国际化创新人才培养存在战略布局不全面、解决方案不完善、具体措施不到位等瓶颈问题,加强顶层设计与沟通协调机制,加强不同元素间的有机衔接,构建全链条、网络化、开放式的多维协同创新体系,全面保障食品学科国际化人才培养的高质量发展[3]。

(二)世界格局及担当能力不足

参与全球教育治理不仅是我国教育对外开放的重要组成部分,也是对接全球教育治理理念、推动人类命运共同体构建的伟大实践。《中国教育现代化2035》也提出“加强与联合国教科文组织等国际组织和多边组织的合作”“深度参与国际教育规则、标准、评价体系的研究制定”“推进与国际组织及专业机构的教育交流合作”等发展要求。原有食品学科国际化创新人才培养体系偏重专业知识的讲授与传播,但在人类命运共同体构建、社会主义核心价值观、家国情怀和世界格局等方面的关注不够,导致学生的世界格局和担当能力不足[4]。

(三)中外文化交流不够深刻

近年来,世界各国都在积极探索和实施国际化人才的培养。作为高等教育发展最前列的美国,政府高度重视国际化的战略规划,如杜鲁门推行了“第四点计划”,肯尼迪促成“国际教育法”,克林顿签署《关于国际教育行政备忘录》。美国的一些半政府和非营利性组织/机构在推动美国高等教育国际化方面起到了重要的作用,如美国国际教育协会、美国国际教育工作者协会、美国国际交流协会等。当前中国在中外文化交流中存在逆差,国内大多数高校并没有把国际化作为战略高度,尤其对于食品科学与工程一流特色学科更是对中国传统文化走向世界的贡献不足。

二、“双一流”背景下食品科学与工程国际化人才培养创新模式构建

(一)搭建国际化支撑平台提升学科国际影响力及

国际化人才培养质量

学科强化顶层设计,从“国际学科评估、中外联合办学、‘一带一路’联盟、国际联合中心、顶级国际会议”五个方位共筑国际化支撑平台,以推进食品科学世界一流学科建设,夯实国际化人才培养后盾[5]。

1. 依托专业国际化认证,构建与国际化接轨的教育体系

2011年,IFT (Institute of Food Technologists,美国食品科学技术学会)向江南大学颁发了食品专业国际认证证书,江南大学是国内首家通过IFT食品专业国际认证的高校。IFT食品专业认证,旨在不断促进食品科学本科教育更好地发展,努力培养卓越的食品专业人才,从二十世纪六十年代开始,IFT建立了食品专业本科教育认证及相关标准,并每10年重新修订一次标准,以协助高等院校进行学科选择、指导方针和本科生培养等效果的评价。2016年和2019年,江南大学食品专业分别通过IFT国际食品专业认证,以国际教学评估和认证推动教学水平的持续改进,全面接轨国际化教学管理体系。

2. 引入国外优质教育资源,开展高层次中外联合办学

2019年江南大学食品学院和新西兰梅西大学合作举办的食品科学与工程专业本科教育项目正式获批,纳入国家普通高等教育招生计划,每年招收学生上限60人,学制4年,学生完成规定学业后同时获得江南大学及梅西大学(荣誉)学士学位证书,双方共同制定培养方案,共同实施教学质量监控;除此之外,江南大学食品学院已经与美国加利福尼亚大学戴维斯分校、英国雷丁大学、新加坡国立大学等多个世界知名大学实施诸如“3+1”“2+2”“3+1+1”等多种国际合作办学模式,导入优秀教育资源拓展学生国际视野。与亚洲排名第2的新加坡国立大学自2018年开始的“3+1+1”本-硕联合培养项目,共10名同学入选该项目并进入该校攻读硕士学位。

3. 依托“111引智基地”,组建高水平国际化师资团队

以食品安全加工科学与技术“111引智基地”平台为载体,围绕食品专业建设,通过高水平人才及团队的全职引入,特聘教授、兼职教授等教师队伍建设的途径加大国际师资的引入,吸引海外优秀学者和专家强化师资力量,引优培强,形成一支由国际大师引领,具有国际视野、教学科研成果丰硕、学术界和工业界影响力大的优秀教学团队[6]。邀请以马来西亚院士Chin-Ping TAN,澳大利亚食品领域知名教授Bhesh Bhandari,新西兰皇家科学院院士Paul Ross教授等50余位外籍专家短期授课及报告交流,有利于加快人才流动、活跃学术氛围,打破教学、科研等方面“近亲繁殖”带来的诸多弊端,在课堂和报告讲授过程中给学生带来不同的体验。

4. 牵手全球27个国家,建立“一带一路”国际教育联盟

围绕国家“一带一路”倡议,江南大学食品学科于2018年搭建“一带一路”高校食品教育科技联盟,来自27个国家的49所高校(38所海外高校)的代表,包括目前世界食品领域的顶尖高校。联盟代表商议共建“教育科技共同体”,共创食品教育科技新篇章;开创内源激发式国际联合实验室全覆盖,构建国际联合研发中心网络[7]。2019年开展“一带一路”高校食品教育科技联盟首届暑期学校,邀请美国加州戴维斯分校、英国雷丁大学、新西兰梅西大学以及江南大学5名教授共同担任授课教师,进行食品专业、文化、历史等相关课程的教学,共有20个国家的40名同学参与了实验操作、企业参观、城市文化体验、冰点竞赛等内容。通过暑期学校形式加强了同盟院校之间的联系和沟通,开阔视野,增进感情,提高研发创新能力。

5. 以国际联合研发中心为代表,构建国际化高水平科创平台

食品学科获批教育部“食品安全国际合作联合实验室”、科技部“益生菌与肠道健康国际联合研究中心”等2个国家级平台。学院把提供良好的国际交流与合作平台列为重点工作,大胆创新举措,实现“2-6-8”“国家级-校级-院级”国际联合实验室全覆盖,依托“引智基地-国际联合实验室”互通式国际交流合作平台,有效拓展教师和学生的国际视野、国际合作等。以“111引智基地”、教育部国际合作联合实验室、科技部国际联合研究中心3个国家级国际合作平台为载体,围绕食品专业建设,通过高水平人才及团队的全职引入,特聘教授、兼职教授等教师队伍建设的途径加大国际师资的引入,吸引海外优秀学者和专家强化师资力量,加大对国际化教育、合作科研、国际会议、交流互访等的支持力度,良性循环,有效支撑国际化教育与科技软着陆。