通信原理课程思政建设的理论研究与实践探索

作者: 于天琪 曹洪龙 胡剑凌

摘 要:在“十四五”开局之年,为培养新时期符合国家电子信息行业发展需求的高质量人才,急需从保障高质量的专业课程教育与坚持立德树人的根本目标出发,探索电子信息类专业相关课程的思政建设方案。文章以强化工程伦理教育、培养精益求精的工匠精神、激发科技报国的使命感作为通信原理课程思政建设的目标,通过梳理课程思政教学方案,围绕课程中可挖掘的思政元素,结合实践中积累的思政素材,探讨有效融合专业知识与思政元素的方法,并通过理论与教学实践相结合的方式,探索课程思政理念应用于通信原理课程的实践之路。

关键词:思政建设;教学改革;通信原理

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0094-05

Abstract: In the first year of the Fourteenth Five-Year Plan, to cultivate high-quality talents who meet the development needs of the national electronic and information industry in the new era, it is urgent to explore the ideological and political construction scheme of electronic and information courses from the perspectives of ensuring high-quality professional curricular education and adhering to the fundamental goal of moral education and people cultivation. In this paper, the goals of the curricular ideological and political construction are set as enhancing the education of engineering ethics, cultivating craftsman spirit of constantly perfecting skills, and inspiring the sense of mission of serving the country with science and technology. By combining the teaching plan of the curricular ideological and political construction, the ideological and political elements extracted from the course, and the ideological and political materials accumulated in practice, the method of effectively integrating professional knowledge and ideological and political elements is investigated. Through the combination of the construction theory and educational practices, applying the curricular ideological and political concept to the course of Principles of Communications is explored.

Keywords: the ideological and political construction; educational reform; principles of communications

习近平总书记在2016年举行的全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面[1]。随后,中共中央、国务院于2017年初印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》确立了加强和改进高校思想政治工作的基本原则,明确了高校在加强和改进高校思想政治工作,实现全员、全过程、全方位育人的过程中,不同类型课程所应承担的职责[2]。从根本上改变由思政课程教师独自承担思政教育工作的情况,加强课程思政建设,提高全体教师思政意识、增强全体教师思政教育认同感,要求专业课任课教师能够积极挖掘专业课程的思政元素,以知识传授与价值引领相结合为目标,充分发挥每一门课程的育人功能,真正做到教书育人。

2021年是“十四五”开局之年,又逢中国共产党百年华诞,在新时期,为培养符合国家对电子信息行业发展需求的高质量人才,急需从保障高质量的专业课程教育与坚持立德树人的根本目标出发,探索电子信息类专业相关课程的思政建设方案。为此,各院校电子信息类专业已积极开展课程思政建设工作。通信原理作为电子信息类学科中核心的专业必修课程[3],课程思政建设更是引起了广泛、高度的重视,国防科技大学[4]、北京科技大学[5]、天津商业大学[6]等院校已开展通信原理课程思政的理论研究与实践工作。

苏州大学电子信息学院(以下简称本院)成立于1987年,2016年学院下设的通信工程专业通过中国工程教育专业认证,2019年通信工程专业入选国家级一流本科专业建设点。学院一直高度重视学生的专业技能、综合能力以及价值理念的培养与塑造。在通信原理课程建设方面,建有完备的课程团队,并在中国大学MOOC和智慧树平台发布了在线公开课程“苏州大学通信原理”。在开展课程思政建设工作的过程中,课程团队通过广泛借鉴先进经验、深入思考、积极探索,已形成将课程思政理念融入通信原理课程的理论方案设计与课堂实践方法,并取得了初步成效。

一、通信原理课程特点与课程思政建设目标

通信原理是通信工程、电子信息工程、信息工程等电子信息类专业的专业基础课之一。它从理论上建立了完整的通信系统架构以及对通信信号和系统性能的分析方法,从基带传输和带通传输分析通信系统的基本原理、过程以及信号在时频域的特性,同时对通信系统中的编码、调制、信道、解调、解码等功能模块给出分析和设计方案。通信原理课程兼具理论性与工程性,注重信息传输理论与工程应用的紧密结合, 使学生深入理解通信系统的内涵和实质,为深入学习研究各类现代通信技术打下坚实的理论基础。

通信原理课程内容的特点可归纳为:(1)理论与工程实践的结合性,即在扎实的数理基础上,强调与实际应用的有效结合;(2)系统的协同性,即在通信系统设计过程中兼顾功能模块的可实现性和总体性能的最优化;(3)知识与技术的发展性,既要能将通信原理的基础知识有效迁移至后续的如计算机通信网络、移动通信、光通信等专业知识的学习中,也要能在课程教学中不断吸纳新兴的通信技术。

教育部2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指明工学类专业课程的思政建设推进要点是“要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当”[7-8]。综合分析通信原理课程特点与思政建设推进要点,课程教学团队拟定的通信原理课程思政建设目标如下。

(1)提高学生的工程实践能力,培养学生正确认识问题、分析问题和解决问题的工程思维,强化工程伦理教育。

(2)掌握通信系统综合设计与系统性能迭代优化方法,强化学生站在系统总体角度看问题的全局意识,培养精益求精的工匠精神。

(3)增强学生的知识迁移能力,了解行业新兴技术与现存技术瓶颈,培养学生技术攻关的责任意识,激发学生科技报国的使命感。

二、通信原理课程思政建设方案

(一)课程团队建设

调查显示专业课任课教师是影响学生行为举止和思维方式的首要因素,提高专业课任课教师思政意识、增强思政教育认同感,是实现课程思政建设的必要条件[9]。本院通信原理课程团队由5位专任教师组成,包括教授1名、副教授3名、讲师1名。团队教师均有电子信息类学科博士学位,以保障团队的专业性;每位教师拥有各具擅长的科研方向,能够做到优势互补。从团队管理角度而言,1名教授作为领导核心、3名副教授作为中坚力量、1名青年讲师作为后备力量,团队结构合理,便于形成高效的团队管理与成员协作,充分发挥每一位教师的能力与特长。

在课程思政建设方面,课程团队负责人同时作为学院的党委书记,在党的政策、教育规律、思想政治工作等方面有深刻的理解,能够较好地把握通信原理课程思政建设的方向;与此同时,团队成员积极地收集课程思政素材,通过教学会议分享与讨论,共同推进并完成了面向新工科建设与课程思政建设的新版教学大纲与教学体系的修订。课程团队定期组织教学会议,共同交流在课程进行过程中课堂教学、学生管理、课程建设等方面的心得与感受,能够及时地发现问题并解决问题,保障课程思政和教学质量。

(二)教学内容体系建设

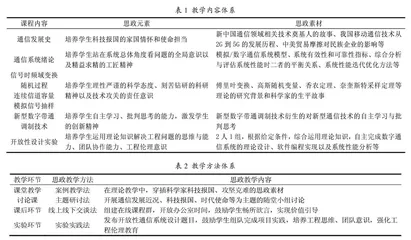

在通信原理课程思政团队建设基础上,任课教师进一步挖掘课程蕴含的思政元素,并与实践中积累的思政素材相融合,是实现专业课程思政建设的必由之路[10]。经深度分析、充分研讨通信原理课程教学内容,课程团队挖掘的思政元素与思政素材见表1。

表1中通信原理课程内容不仅暗含通信理论与技术的发展历程,并且与5G时代的技术背景、美国利用专利技术打击中国公司的政治背景密切相关[11]。因此,可在表1所示的教学内容体系的基础上,重点挖掘以下思政元素。

1. 科技报国的使命感

在课程导入阶段,回顾通信发展史,通过分享新中国通信领域相关技术奠基人的故事,如新中国无线通信之父王铮、中国无线导航创始人温启祥、中国卫星之父孙家栋等,让学生缅怀历史,感受老一辈科学家在新中国成立之初的艰苦创业历程;通过分享我国移动通信技术从2G跟随世界标准,3G开始自主研发,到4G标准与世界水平齐头并进,再到5G时代引领世界发展的历程,建立民族自尊心与自豪感。同时,让学生了解当下美国对中兴、华为等民族企业的技术制裁,认识到核心技术自主化的危机感与紧迫感,树立新时代下“为中国崛起而读书”的使命感。

2. 精益求精的工匠精神

通信原理课程是在扎实的数理基础上,与工程实践相结合所发展形成的理论课程。以樊昌信与曹丽娜编著的《通信原理》(第7版)为例[12],第二章中确知信号时频域变换建立在傅里叶变换基础上,第四章中连续信道容量估计基于香农定理等。在专业知识讲解的过程中,穿插科学家们的生平事迹,激发学生刻苦钻研的科研攻关精神。针对课堂上的知识点,布置开放式的课后作业,如在第八章新型数字带通调制技术课后,让学生自选一种常用的通信协议,如5G、Wi-Fi、蓝牙等,了解协议采用的调制技术,分析该调制技术的优缺点、潜在的改进方向等,培养学生自主学习与批判思考的能力、勇于创新的意识以及精益求精的工匠精神。

3. 学以致用的工程思维

通信原理课程建设充分考虑工程教育的特点,兼具理论课时与实验课时。为培养学生的工程思维与实践能力、强化工程伦理教育,实验课程内容逐渐由验证性实验转变为综合设计性实验。在综合设计性实验中,以本院通信工程专业通信原理课程实验为例,学生2人1组,根据给定条件,设计并编程实现系统级仿真与性能分析。学生在实践中结合所学专业知识,自主查阅文献、完成系统理论设计与程序编写、全面分析系统性能、撰写系统设计与性能分析报告。实验不仅能够培养学生克服困难与解决问题的工程思维、动手能力与团队意识,并且能够使学生了解所涉及的责任、公正、风险、环境、利益等工程伦理问题,培养学生的职业素养与道德修养。