新能源背景下发动机原理课程思政教学探索

作者: 李志臣 凌秀军 卢军锋

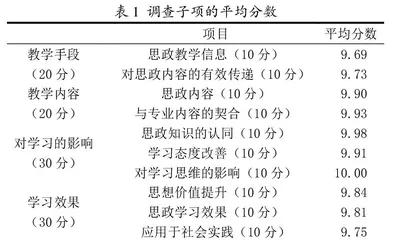

摘 要:以“课程思政”为目标的课堂教学改革在全国的高等学校中蓬勃开展,国家的新能源战略给车辆工程专业的课程教学带来新的挑战和机遇。为了实现“全员育人、全程育人和全方位育人”的目标,发动机原理课程实施在新能源背景下的课程思政教学实践,除了教授专业知识,还融入爱国主义、哲学思想、创新意识、共产主义、安全教育和社会道德等思政内容。发动机原理课程思政的实施完成专业和思政教学目标,通过问卷调查和数据分析可知,学生对发动机原理课程思政的教学内容和教学效果给予很高的评价。

关键词:新能源;发动机原理;课程思政;教学效果

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0181-04

Abstract: The teaching reform with the goal of "Ideological and Political Theories Teaching in All Courses" is booming in colleges and universities. It's the time to brave new challenges for the teaching of vehicle engineering in the backdrop of the national new energy strategy. In order to achieve the goal of "full education, the whole process of education, all-round education", the teaching practice of "Ideological and Political Theories teaching in All Courses" is implemented in Engine Principles course. In addition to teaching professional knowledge, it also integrates ideological and political content such as patriotism, philosophy, innovation consciousness, communism, safety education and social morality. The teaching objectives of the "Ideological and Political Theories teaching in All Courses" in Engine Principles course is achieved. A high degree of evaluation was given by students about the teaching content and effect of "Ideological and Political Theories teaching in All Courses" through a survey.

Keywords: new energy; Engine Principles; Ideological and Political Theories teaching in All Courses; teaching results

一、发动机原理课程思政的必要性

(一)课程思政是立德树人的必然要求

立德树人是高等学校培养人才的根本性任务,习近平总书记明确指出:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[1]”在高等教育中贯彻立德树人这一根本目标的方法就是课程思政,由此教育部提出大力推动以课程思政为目标的课堂教学改革。自2018年始,各高等学校纷纷开展了课程思政的教学实践。清华大学以汽车构造课为基础开展了“抓两线起一格”的课程思政探索,将被动的听课变为主动的学习探究,进而在能力、科学思维和价值观方面给学生们以更大的启迪[2]。江苏科技大学将课程思政教育融入新能源技术课程,取得良好的效果[3]。

“师者,传道受业解惑也”。在现代条件下如何理解这番话,首先“受业”就是教授学生专业知识,“传道”就是传播真理也可以说是道理,真理和道理的教育按现代的说法不就是思想政治教育吗?“解惑”就是消除迷惑,惑是思想之惑,所以解惑又是思想政治教育,教师三条职责中的两条被定义为了思想政治教育,千年以来中国的教师一直注重在讲授专业知识的同时注入思想政治元素,所以说课程思政是一名教师的使命。

教师一定是学生课程思想的引导者,德国著名教育学家斯普朗格曾说:“教育的真谛不是传授已有的知识,而是要将生命感、价值感唤醒。” 通过实施课程思政,实现了专业课程与思想政治理论课的协同效应,实现了思想政治的显性教育和隐性教育的统一,实现了全员、全程、全方位地润物细无声式的育人。

2019年3月,金陵科技学院启动实施了校级“课程思政”教学改革项目,发动机原理课获批学校的课程思政教学改革试点。发动机原理课程思政已经连续三年在车辆工程专业的学生中实施展开。发动机原理是车辆工程专业的核心课程,发动机原理课程的教学目标强调知识和价值观的统一,课程不仅要求学生掌握知识技能,也要求学生树立正确的世界观、价值观;还要求学生有科研的精神、创新的技能并具备马克思主义的方法论,在提高车辆工程专业学生专业技能的同时,有效提升学生的思想政治素养。

(二)国家新能源战略对发动机原理课程教学改革

的影响

为了解决我国石油短缺和环境问题,各级政府大力提倡发展以绿色可再生能源(太阳能、风能等)为目标的新能源,我国大力发展太阳能和风能转化电能并使价格降到了接近甚至低于煤发电的价格,这为我们使用新能源提供了方便。当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展,汽车产业正在快速地向新能源方向转变,这对于建设清洁美丽的人类居住环境、构建人类命运共同体具有重要意义。今后的汽车可能就要改名为“电车”了,目前我国在新能源汽车这个行业中相关技术已经实现了与世界并跑甚至是领跑。市场上各种新能源汽车车型和新型动力传动结构以及新能源动力原理理论不断涌现,给发动机原理的课程教学带来了新的挑战和机遇。

(三)课程思政、新能源和专业知识的有机融合

2020年中国新能源汽车的销售量已经稳居全世界第一,目前中国的新能源汽车市场保有量超过500万辆,庞大的市场要求必须要有大量的新能源汽车专业的高端技术人才。把发动机原理课程思政纳入到新能源背景下的车辆工程专业教学实践中,在这个过程中必须研究如何实现全程育人和全方位育人的问题;必须研究如何挖掘和建设发动机原理这门车辆工程专业课在新能源背景下的思想政治教育的要素,必须研究如何将发动机原理课程中的思想政治要素与课程的专业知识进行有机的结合。

本文以新能源背景下车辆工程类专业人才培养为目标,探索发动机原理课程思政的教学改革与实践,挖掘发动机原理的课程思政元素和德育功能。发动机原理课程思政坚持知识、能力、素质的有机融合,在传授课程知识中有机融入德育功能,实现专业育才和育人的统一,准确无缝地将发动机原理课程思政元素融合到专业知识学习内容当中,为提升新能源车辆工程人才培养提供有效的策略和方法。

二、发动机原理课程思政实践过程中的难点

(一)师资短缺

目前大学教师对课程思政的重要意义还是没有完全认识到位,很多教师在理念上没有正确认识到专业知识的讲授与思政教育的关系,教师立德树人能力与意识有待于进一步提高, 专业课程的思想政治资源需要进一步挖掘[4]。

发动机原理课程思政是由一个教学团队组织实施的,团队由三名高学历的专业老师组成,在实施的过程中还有老师对发动机原理这门课实施课程思政的重要性认识不足,有老师总是认为课时本来就不足,思政内容会影响整个课程教学内容的完成,这也影响了发动机原理课程思政有效实施。

发动机原理这门课程的教学团队所有老师都是专业老师,没有马列主义的系统的学习背景,因此导致思想政治教育的知识结构不足以全面应对学生遇到的思想政治问题,而作为一名老师的底线就是在发动机原理课程思政的实施过程中不能出现不科学、不规范和不严谨的表述和错误性教学。

(二)发动机原理课程专业知识量大

通过发动机原理课程思政,把专业的知识传授与个人的价值引领相结合,利用车辆工程的专业优势对学生进行新能源背景下的德育教育,引导学生践行社会主义核心价值观,这是发动机原理课程思政的总体目标。但是,发动机原理课程的教学内容本来就很多,近几年的学时缩减使得教学时间紧,还要融入新能源知识,老师往往把对时间和精力的分配往专业知识这个方向倾斜,没有花大力气挖掘发动机原理课程所蕴含的思想政治元素,导致发动机原理课程思政在实施的过程中遇到很多困难。

三、发动机原理课程思政要素的挖掘和课程实施

(一)爱国主义的家国情怀

自古以来,国家兴亡匹夫有责,热爱自己的国家是每一个公民的责任。在讲解发动机原理课程的绪论内容时,向同学们讲解我国发动机的发展历程,讲解我国航空发动机的奠基人吴大观的事迹。布置课后作业,让学生观看影片《吴大观》并提交观后感。同学们观看影片后对吴大观相信中国共产党能够带领中国人民走向辉煌的信念钦佩不已,被吴大观刻苦钻研为发展我国发动机事业孜孜不倦的精神所感染;把吴大观只知给予不求回报的至高的人生境界作为自己的学习榜样。很多学生表达了自己在今后要放弃游戏、努力学习,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗的意愿和树立“为中华之崛起而读书”的志向。

(二)马克思主义的哲学观

毛泽东矛盾论观点在发动机原理课程中体现得淋漓尽致,汽油发动机为了提高动力性,客观上要求汽油机的压缩比要大,但是,大的汽油机压缩比带来爆燃的可能性高,这就是在发动机研发时遇到的一对矛盾;为了克服这一矛盾,汽油机科学家研发了进气中冷技术,能源科学家研发了更高品质的燃油等。为了提高发动机的充气效率,进气门早开而排气门晚关从而存在气门同时打开的现象(又叫气门重叠),但可能造成进入汽缸的新鲜充量经排气门排出而造成能量的浪费。为了解决这一矛盾,专家们研发了在不同工况下的最佳气门重叠角技术,使进气门早开而排气门晚关的时刻成为一个可以变化的技术。

在发动机原理这门课程的教学内容中,这样的矛盾有很多,那么在讲解课程内容知识的过程中融入马克思主义关于矛盾的哲学观点,对同学们自觉地理解两种宇宙观、矛盾的普遍性、矛盾的特殊性以及事物发展的根本原因在于事物内部的矛盾性这一论点有很大的帮助作用。

(三)创新能力

创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质,在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求,而改进或创造新的事物,并能获得一定有益效果的行为[5]。“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”,大学培养的学生只有在能力和思想上超过老师,科学技术才能向前发展。

在汽油机的燃烧这一章中关于稀薄燃烧的内容,可以通过案例教学和启发式教学培养学生的创新能力。首先是提出问题:发动机燃烧效率提高的理论基础是什么?然后开启课堂讨论,讨论“提高发动机燃烧效率的途径”,启发学生的发散思维和爆炸思维,最后是如何在结构上实现发动机燃烧效率的提高。通过这个过程的训练,同学们对创新的意义和方法有了深刻理解。将学生从被动听课变为主动学习探究,逐渐理解科研工作者的创新思维和锲而不舍的精神,从而在学生心里埋下渴望创新的种子。