“互联网+”大学生创新创业大赛指引下大学生创新创业能力培养探究

作者: 吴占涛 李曼 杨灵芳 童艳春

摘 要:“互联网+”大学生创新创业大赛对提升大学生创新创业能力有着积极的作用。文章结合近几年的参赛实践,探究在“互联网+”大学生创新创业大赛指引下,培养大学生创新创业能力的模式与经验。重点分析了团队建设、团队成员互补性、团队发展引领性展现以及增强指导教师融入性的重要性与途径,并从两个维度出发分析强化校企合作的指导途径与意义。

关键词:大学生;创新创业大赛;创新创业能力

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0047-04

Abstract: The "Internet +" college students' innovation and entrepreneurship competition has a positive effect on improving the ability of college students to innovate. This paper summarizes the competition practices in recent years, and explores the mode and experience of cultivating college students' innovative entrepreneurial ability under the guidance of "Internet +" competition. We analyze the importance and approaches of team building, complementarity between team members, team development, and the enhanced integration of the teacher into team development, and analyzes the means and significance of strengthening the cooperation between universities and enterprises in a viewpoint of two dimensions.

Keywords: university students; innovation and entrepreneurship competition; innovation and entrepreneurship ability

国家正在实施创新驱动发展战略[1],为响应国家战略需求,支撑服务以新技术、新产业、新业态、新模式为特点的新经济蓬勃发展,迫切需要培养大批能适应国家战略需求、引领未来经济的创新创业人才[2],而高校须担起培养创新创业人才的重要任务[3]。中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部联合相关部门举办的级别最高、影响力最大的大学生创新创业大赛,如今已经发展成为国内最具影响力的学科竞赛之一[4]。大赛以创新引领创业,可以很好地激发大学生的创造力[5]。在中国高等教育学会发布的《高校竞赛评估与管理体系研究》和《全国普通高校学科竞赛排行榜内竞赛项目名单》中,一直高居首位,所在评估权重第一[6]。

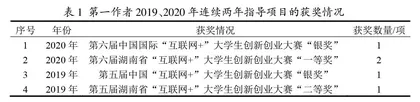

本文第一作者2019年、2020年连续两年指导多个大学生团队参加“互联网+”大学生创新创业大赛,获得奖项见表1。

参赛学生团队成员主要来自机械工程、经济学、材料科学与工程、金融工程、化学、计算机科学与技术等专业,两年来培养了一支“敢闯会创”的多学科、多专业的大学生团队,同时也增加了“互联网+”大学生创新创业大赛影响力与影响面。团队师生通过近几年的参赛实践,探究了一些在“互联网+”大学生创新创业大赛指引下,培养大学生创新创业能力的模式与经验。

一、备赛策略与人才培养

近年来,团队在项目制教学方法、创新项目凝练、学生团队培养模式等方面持续优化,团队每年申报的“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目的数量和质量稳步提升,已于2019年、2020年连续两年获得“互联网+”大学生创新创业大赛的国赛“银奖”。以下就团队参赛项目的主要备赛策略以及对应人才培养模式进行分析。

(一)注重团队全面性介绍

“互联网+”大学生创新创业大赛对商业维度的评价比较看重,然而商业维度的基础是项目团队维度。参赛项目在进行项目介绍时,需要对项目团队成员的教育、实践、工作背景、创新能力等情况进行客观详细的介绍,将团队成员的优秀属性展示出来,以使得项目评审专家与投资人对项目团队成员,尤其是团队核心成员有充分地了解。见表2。

在投资人对项目技术方案及市场前景非常认可时,投资人可以不用顾虑“人”的因素。对团队的组织构架、分工协作、能力互补、人员配置以及股权结构等相关情况进行详细表述,特别是团队分工协作与团队成员能力互补方面的描述,将团队凝心聚力的高效拼搏状态充分展示[7-8]。与此同时,需要将团队的各类投入情况进行详细说明,将团队与项目的真实性、紧密性表达清晰。最后,需要将团队谋求外部资源的支持,以及现有合作伙伴、主要客户对项目的支撑情况进行详细的说明,如图1所示。

(二)增强团队成员互补性

不论是参加“创意组”比赛还是“初创组”比赛,“互联网+”大学生创新创业大赛的参数项目不能简单停留在臆想阶段,项目要具有可操作性,要增强项目的吸引力。团队成员的互补性尤为重要。组建跨专业、跨学科的参赛队伍是项目实施的重要前提[9]。同时,有针对性地在产品研发、市场拓展、财务管理、供应链管理等方面能力的综合提升也是项目顺利实施的关键,见表3。

因此,团队成员的互补性既有团队成员各自专业特点的互补性,也有各自工作经历多元化的互补性。构建稳定性强、可靠性高、执行力强、互补性高的项目创业团队,是项目创意得以实施的重要保障,如图2所示。

(三)注重团队引领性展现

“互联网+”大学生创新创业大赛可有效提升大学生的创新创业能力。创新创业是一个团队行为,在进行项目展示时,要用有效的篇幅、合理的手段,将团队的整体优势充分展现出来,在介绍团队成员互补性、投入性以及分工情况之外,还应该加强项目在实施、成长过程中,团队成员创新创业精神、创新意识、综合能力的锻炼和提升作用,这也是“互联网+”大学生创新创业大赛对参赛项目强调的育人本质。

加强项目团队所在学校、学院对参赛项目各发展阶段的支持情况,以及项目在实施过程以及后续发展规划中与所在学校、学院的互动、合作情况介绍。项目在实施过程中,不仅要注重多学科交叉融合,更要借鉴产学研协同创新的模式,助推项目快速稳定发展。要充分挖掘参赛项目团队的创新创业精神,凝练项目实践案例,推广项目团队在其他未参赛大学生之间的正向带动作用[10]。

(四)增强指导教师融入性

指导老师的融入性对“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目的培育有着重要作用。“互联网+”大学生创新创业大赛的项目任务书及汇报材料,主要分为产品介绍、发展战略、营销策略、财务分析、创业团队等方面,这是一份较为系统的资料。不要说是首次参加创新创业大赛或刚接触创新创业不久的团队,就是对于一个具有成熟运营模式的公司,面对这样一份要求多样化的资料撰写任务时都是有一定压力的。参赛项目指导老师不仅要提供总体的架构与思路;还要在项目实施的过程中,对项目实施面临的技术难题、工艺规范、市场拓展等方面予以具体有效的指导;同时,还要在项目的各项汇报材料的编写过程中,予以有效可行指导,见表4。

这就要求“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目的指导老师团队一定要高度融入项目实施、发展的全过程,与创业学生团队充分沟通。同时,也要求指导老师团队根据创业项目的实际要求,注重团队建设,构建跨学科、跨行业领域的高效、高素质的指导团队。引入校外导师资源,借助企业优秀创业者、研发人员、市场营销人员的优秀创新创业经验,为“互联网+”大学生创新创业大赛参赛项目提供实战化的务实指导。

(五)强化校企合作

一是将利用合作企业成熟的研发模式、优秀的管理经验、前瞻的经营理念助推大学生创新创业项目的发展;同时也可积极协调探讨借助合作企业生产、测试、仓储条件尽量多地降低大学生创新创业项目的综合运营成本;再就是探讨借用合作企业的供应链渠道,降低大学生创新创业项目关键物资的采购风险;探讨通过捆绑销售、销售渠道互通等模式,拓展大学生创新创业项目产品的销售渠道。另一层含义就是学校、学院以及指导老师团队通过多种渠道对已经创建公司的大学生创新创业项目进行帮扶、指导,并持续关注;鼓励已经创建公司的创新创业项目积极参加“互联网+”大学生创新创业大赛,通过参赛进一步理顺公司的发展战略、优化公司营销策略、提升创业团队的凝聚力,助推大学生创业公司发展。

二、结束语

组织大学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛可助力大学生创新创业能力培养。大学生团队通过全程参与大赛的各个环节,将拓展知识视野、开拓创新思路、增强团队精神、培养市场意识,有效助推大学生创业项目快速稳健发展。“互联网+”大学生创新创业大赛为参赛师生提供了良好的学习机会与项目展示平台,大赛对高校创新创业教育改革、创新型人才培养模式都有着积极的推进作用。

参考文献:

[1]钟睿.创新驱动发展战略下提升高校科研水平——以工业和信息化部7所部属高校为例[J].中国高校科技,2019(Z1):30-33.

[2]程璐,李涛,尹昌美,等.“以赛促创”视角下创新创业人才培育改革[J].人才资源开发,2021(7):56-57.

[3]武建鑫.面向创新驱动发展战略的新型研究型大学实践路径研究[J].高校教育管理,2021,15(3):12-23.

[4]王安东,陈龙,罗丹.历年中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖作品分析[J].理论研究创新创业理论研究与实践,2021,3(6):16-18.

[5]黄贵洲.从第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛看大学生创业教育的未来发展[J].中国大学生就业,2020(23):4-6.

[6]齐松.“互联网+”大学生创新创业大赛探索与总结[J].教育教学论坛,2021,6(23):16-20.

[7]李清富,张海伟,刘晨辉.浅谈大学生创新创业能力的培养[J].教育现代化,2018(16):105-106.

[8]姜骞,刘晓伟,胡国杰,等.以创新创业大赛为载体的大学生创新与实践能力培养路径选择研究[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),

2016,18(1):89-91.

[9]李林,何剑斌,董婧,等.大学生创新创业能力培养的思考与探索——以沈阳农业大学动物医学、动物科学专业为例[J].教育现代化,2017(10):24-25.

[10]宫清莲.应用型高校大学生创新创业能力培养研究——以经贸类高校为例[J].湖南邮电职业技术学院学报,2017(3):79-81.