基于形成性评价的本科生期末成绩影响因素研究

作者: 严传波 王正业 卡迪力亚·库尔班 热娜古丽·艾合麦提尼亚孜 米吾尔依提·海拉提

摘 要:文章探讨形成性评价在计算机与信息技术基础课程研究中的应用,通过构建多重线性回归模型分析形成性评价各观察指标与学生期末成绩的线性关系并探讨不同专业对期末成绩的影响,有助于任课教师依据学生表现对学生期末成绩进行预估,从而调整教学方案,降低班级挂科率,具有较好的实用价值。结果表明,本次研究在形成性评价的基础上,对学生到课率、课件观看率、习题作答率、习题得分率、课堂提问、期中考试、记分作业、小测验得分率8个指标进行多重线性回归分析,其中对期末成绩造成积极影响的因素有课件观看率、习题作答率、习题得分率、小测验得分率,具有消极影响的有学生到课率,无影响的因素有课堂提问、期中考试成绩、记分作业。得出基于形成性评价的教学与传统的教学模式相比,既可提升教学效果,又能提高学生的自主学习能力。

关键词:形成性评价;多重线性回归;教学改革

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0054-05

Abstract: This paper discusses the application of formative evaluation in the research of the course of Fundamentals of Computer and Information Technology, analyzes the linear relationship between various observati on indexes of formative evaluation and students' final grades by constructing a multiple linear regression model, and discusses the impact of different majors on final grades, which is helpful for teachers to estimate students' final grades according to students' performance, so as to adjust teaching plans. Reducing the rate of failing classes has good practical value. The results are that on the basis of formative evaluation, this study carried out multiple linear regression analysis on eight indicators including students' attendance rate, courseware viewing rate, exercise answering rate, exercise scoring rate, classroom questions, midterm examination, scoring homework and quiz scoring rate. Among them, the factors that have a positive impact on the final grade are courseware viewing rate, exercise answering rate, exercise scoring rate. The score rate of quizzes has a negative impact on the attendance rate of students, while the factors that have no impact are classroom questions, midterm examination results and scoring homework. The conclusionis that compared with the traditional teaching mode, the teaching based on formative evaluation can not only improve the teaching effect, but also improve students' autonomous learning ability.

Keywords: formative evaluation; multiple linear regression; teaching reform

计算机与信息技术基础是高等院校大学生必修的一门基础课程,该课程主要是培养学生具备一定的计算机理论知识与操作技能,文字处理及数据分析能力。使学生可以利用计算机技术处理日常学习中和专业领域上遇到的问题[1]。医学信息问题的求解涉及计算、程序、算法、迭代和推理等核心理念,当代医学生较好地掌握计算机基础技术有助于医学生使用计算机思维解决医药卫生领域的问题[2]。

形成性评价是由美国评价专家M. Scriven提出的,不同于传统的终末性评价,形成性评价评估学生学习过程中的表现,主要包括:学习态度,思维能力,动手能力,团队精神等。让学生明确学习并不是为了考试,而是学习知识,提升能力,使学生在学习中由被动转为主动,保证教学质量与学习效果[3]。形成性评价在高校的应用已经进行了广泛的研究,各个专业都有相应的涉及,其中包括英语[4]、医学[5]、数学[6]等领域,与终末性评价相比,形成性评价方法取得了更好的效果。在计算机与信息技术教学领域,同样有学者进行了相关的研究,结果显示形成性评价对期末考试成绩的提升具有积极作用[7]。形成性评价的应用通常包括多种方法,如师生互动、反转课堂、平时测验、学生互查等[8]。但对于形成性评价中具体实施方法的因素分析研究较少。不同方法对学生成绩提升的作用程度同样值得探讨。本文结合形成性评价在高校教学中广泛应用的背景,构建多元化形成性评价方案与评价指标,应用于新疆某大学临床医学与非临床的一年级专业,分析各因素对学生期末成绩的影响。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本次研究选择2020-2021学年第二学期计算机与信息技术基础的精神医学、临床医学、临床医学(定向)、临床医学(本硕连读)、临床药学、儿科学、医学影像学专业共计292名学生作为研究对象。

(二)研究方法

与以往终末性评价不同,本次研究依据学生的学习情况指定多元化形成性评价考核指标,使用雨课堂作为教学工具,采用形成性考核+终末性考核相结合的测评方式。形成性评价占比60%,终末性评价占比40%。

1. 观察指标

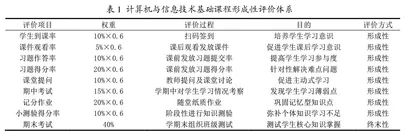

形成性评价主要评价指标:学生到课率、课件观看率、习题作答率、习题得分率、课堂提问、期中考试、记分作业、小测验得分率。具体评价体系见表1。同时,我们为了探索专业的不同对成绩带来的影响,我们将学生所属专业也纳入了研究。

2. 构建多重线性回归模型

多重线性回归模型要求纳入自变量与因变量具有线性关系且自变量之间相互独立。本次研究采用逐步进入的方法对纳入研究的自变量进行筛选,以保证获得最优的多重线性回归模型。

3. 统计学方法

采用SPSS 24.0对数据进行分析,终末性评价成绩作为因变量,将形成性评价观察指标作为自变量纳入到多重线性回归模型进行分析。为探讨专业的不同对成绩带来的影响,观察不同专业成绩分布状态,若服从正态分布使用方差分析,反之则使用非参数秩合检验分析专业之间带来的差异。

二、结果

(一)多重线性回归模型

1. 自变量选取

利用逐步进入法对自变量进行筛选,逐步进入法自变量筛选见表2,将纳入的自变量依次放入模型中以观察模型整体显著性,将影响模型性能的自变量排除,最终确定纳入模型的自变量有小测验得分率、习题作答率、习题得分率、学生到课率、课件观看率,该模型所纳入的自变量对回归的贡献最大(R=0.61),标注估计误差最小(Se=12.06),代表该模型估计值与真实值之间的估计误差最小。

2. 模型的构建

如表3所示模型选入自变量进行相互独立性验证,德宾-沃森检验值为1.802,代表纳入自变量之间相互独立。在多重共线性分析中,所有自变量的容差均大于0.1,方差膨胀因子(VIF)均小于5,表明不存在多重共线性的情况(表4)。由于回归模型的构建同样需要模型的残差满足正态分布,根据标准化残差绘制正态曲线图和P-P图,即模型的残差近似服从正态(图1)。

3. 模型结果分析

由表3可知,本次研究构建多重线性回归模型具有统计学意义(F=34.540,P<0.001),R2=0.38,调整R2=0.37。如表4所示,纳入的5个自变量对终末性评价成绩的影响均有统计学意义(P<0.05),将表中系数代入回归方程可得模型:

Y=1.649+44.553X1+51.875X2+58.285X3-41.919X4

+8.757X5。

该模型中预测变量为(常量),小测验得分率、习题作答率、习题得分率、学生到课率、课件观看率;因变量为终末性评价成绩。

(二)不同专业期末成绩分析

本次研究还对不同专业终末性成绩的分布进行了分析。

1. 不同专业期末考试成绩描述

对不同专业终末性评价成绩进行正态性检验,各专业学生期末考试成绩呈现正态分布或偏态分布,使用箱式图对数据进行描述(图2),上下两条线分别为该组数据的最大值与最小值,箱体上下两边缘分别为上四分位数与下四分位数,箱体中间横线为数据中位数,上方折线为各专业到课率。

2. 不同专业期末考试成绩对比

当数据并不都服从正态分布时,利用Kruskal-wallis H秩和检验对不同专业成绩进行对比,各专业期末成绩分布不全相同(P<0.001)。在此基础上,本研究还进行了专业之间的两两比较,如图3所示,两点之间以实心线相连接代表两个专业之间期末成绩分布具有统计学差异,两点之间以虚线相连代表无统计学差异,专业名旁数字代表其在秩合检验中的平均秩次,越高代表该专业成绩越好。

三、讨论

计算机与信息技术基础课程作为一门综合性强、涉及面广、基础性强的重要学科,主要培养学生具备一定的计算机基础知识和基本技能,以及利用计算机解决本专业问题的能力,并培养学生的信息素养和计算思维能力。由于各地区计算机教育发展不平衡,大学新生计算机应用能力存在较大的差异,这也给计算机基础教学带来了困难,面对不同专业的学生,如何调动学生学习的积极性值得深思。形成性评价作为一种评价学生学习过程的评价系统,可以较好地调动学生的学习过程,不再单一地依靠考试成绩作为评价学生学习能力的方法。我们引入雨课堂进行辅助教学,以面授课堂为主,雨课堂线下为辅的教学,能够在一定程度上提高学生的期末成绩。本次研究对大学一年级各专业共292名学生进行多重线性回归分析,发现课堂习题作答率每增加10%,期末成绩平均提高5.2分;课堂习题得分率每增加10%,期末成绩平均提高5.8分;课件观看率每增加10%,期末成绩平均提高0.8分;小测验得分率每增加10%,期末成绩平均提高4.4分;而到课率增加10%,期末成绩平均降低4分。

课堂习题作答率代表学生注意力集中程度与学习积极性,往往积极回答问题的学生能在习题的作答中找到自己的知识点漏洞,有文章指出学习的主动性对学生学业的成绩具有显著的直接影响效应[9]。医学教育是终身教育,自主学习能力是医学生必备的基本素质。网络教学平台提供方便易得的虚拟学习环境,是学生自主学习的最佳载体。本研究发现习题作答率越高,其期末成绩也越高。

课件观看率是教学人员在课后将相关教学PPT发送至雨课堂学生端,考察学生课后学习能力,有研究指出具有课后复习行为的学生在考试中表现往往更好[10]。