基于问题引导式的信息论与编码课程“线上+线下”混合式教学探索

作者: 陈燕

摘 要:针对信息论与编码课程理论抽象、数学推导多等特点,基于新工科建设人才培养要求,文章探索以问题引导的教学方法,利用线上和线下教学的结合,注重课前预习、课堂讨论和课后反馈等多个教学环节,建立多维评价体系,将分析问题和解决问题渗透在每个环节,授之以渔,使学生综合实践能力在学习中得到提高,培养具有创新性的人才。

关键词:信息论与编码;问题引导;混合

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0132-04

Abstract: According to the characteristics of abstract theory and mathematical derivation of information theory and coding course, and based on the talent training requirements of new engineering construction, this paper explores the problem-based teaching method, uses the combination of online and offline teaching, pays attention to multiple teaching links such as pre-class preview, classroom discussion and post class feedback, and establishes a multi-dimensional evaluation system to analyze and solve problems in each link and teach them how to do things, so as to improve students' comprehensive practical ability in learning and cultivate innovative talents.

Keywords: information theory and coding; problem guidance; blend

信息论是现代信息科学与技术的基础理论,信息的获取、传输等与人们的生活紧密联系。信息论在通信、图像处理等领域得到了广泛的应用。信息论课程解决通信系统中有效性和可靠性的问题,许多信息类课程如卫星通信、移动通信、语音信号处理均是通过分析信源和信道的特性,找到合适的编码方法,因此信息论作为方法论一直在信息技术领域发挥着很好的指导意义。

信息论与编码是本校电子信息类专业重要的专业基础课程,该课程涉及概率论与数理统计、矩阵论及数值方法等数学知识,课程内容以信息测度为核心,围绕测度的计算以及三大优化定理展开教学,是一门理论内容丰富、数学推导严密且实践性强的课程,被称为“通信中的数学理论”,通过本课程的学习,学生能够牢固地掌握信息论与编码的基本概念、编码的理论和实现原理;理解信源的熵、熵的性质和无失真信源编码理论、限失真信源编码理论以及各种常用的信源编码和信道编码方法;能够建立信息表示模型,运用相关知识解决通信过程中的信息传输等问题,构建系统最优化理念。

一、新工科建设下课程改革的必要性

本科阶段的信息论与编码课程核心就是香农信息论,然而“香农信息”研究信息的客观属性,将信息的语用价值和语义剥离开,与人感受到的信息有较大差异,这使得大二学生深入理解信息意义时是很有难度的。此外,信息论与编码主要是运用概率论和数理统计的方法来研究信息的传输和处理过程中一般规律和具体实现的学科。此类教材中有大量的数学模型和演算证明的过程,所以,很多学生都把该课程当成概率课程来学习。教学中,教师也会花大量时间讲证明,做概率分析,课程难免就变成了概率论的后续课程,而信息论对通信过程优化的重要作用和指导意义没有深入探讨,在以教师课程讲授为主的传统教学模式下,课堂教学抽象难懂,教学内容与实际脱节,教学方法单一,不能有效激发学生学习的兴趣和热情,教师和学生没有形成良性互动,教师不能及时了解学生学习进度和掌握情况,长此下去的结果会使得学生学习中遇到的难题不能及时解决,问题堆积如山,学生学习会有挫败感,进而产生厌学的心理。现有的教学模式中,忽视学生的主体地位,留给学生思考和互动的时间少,限制了学生的主动性和创造性。理论讲解和应用实践割裂,教学理念与工程教育专业要求背离,课程培养无法适应工程教育专业认证,进而也达不到培养应用型人才的要求。此外,考核方式的单一,输出导向不明确,课程考查点没能有效反映对培养目标达成度的贡献,也是传统教学中普遍存在的一个现象。

基于上述分析,在新工科建设的必然趋势下,教师教学应贯彻以学生为中心和持续改进的教育理念,以培养具有工程实践能力的应用型人才为目标。

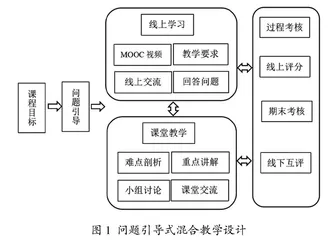

二、教学设计

根据新工科建设人才培养要求,改变传统课堂满堂灌的教学方式,建立以学生为中心的教学生态,探索问题引导式教学方法,将课程中的基本知识点用不同层次的问题串联起来,在问题的引导下,形成分析问题、解决问题的科学思维方式,这也恰恰体现出信息论课程作为通信专业课程方法论的重要地位。互联网时代的到来,为线上教学提供了有利支持,扩展了学生学习的空间和时间,基于混合式教学进行课程教学设计如图1所示,把以解决问题为主导渗透到教学中,通过线上预习和线下课堂教学有机结合进行混合式教学探索,让学生积极思考、敢于探索、敢于创新,在循序渐进中提升实践能力。

(一)课程目标

课程以Shannon信息论为出发点,以信息与通信系统的优化为主线,以数学推导为工具,从数学模型出发分析工程实践,强调对通信一般规律的描述,突出信息论的应用指导。通过本课程的学习,使学生能理解有关信息论的基本理论和编码方法,掌握通信系统中各模块数学模型的建立方法、熟悉评估各模块的指标参数及分析方法,为后续现代通信系统、微波技术与天线、通信系统建模与仿真等相关专业课程的学习以及从事通信领域的理论研究和工程技术工作奠定基础。

自本校通信工程专业中实行“卓越工程师教育培养计划”以来,基于OBE理念结合工程教育理念和毕业要求凝练修订教学大纲,从整个课程体系上进行了重新设计,信息论与编码课程支撑毕业要求分指标点进一步明确细化,见表1。

为了使学生明确课程学习目标,在首次上课期间相关课程教师会以概述的形式对学生进行课程知识点的普及与讲解,并详细介绍课程性质与特点、主要讲授内容和学习方法等,使学生明确课程定位,进而引出课程目标,加深或引起学生的理解和重视。

(二)问题引导式混合教学

课程教学中引入问题引导教学方法,课堂教学不再是教师满堂灌,通过设计恰当的问题,让学生主动参与到学习中,增进学生学习兴趣。设计的问题首先应与课程知识点紧密联系,问题的设计可以激发学生学习动力,设计难易不同的问题可以满足不同学生学习的需求,所以问题要有层次性,使得大部分同学可以完成问题的解答,学生通过回答问题同时能够获得一定的成就感。层层递进的问题引导学生逐步进入课程学习中。通过解决问题,培养学生学习的能力,主动解决问题的能力,这与新工科建设要求是一致的。

基于新工科建设目标要求,通过问题引导式教学,找到与知识点对应的实际例子,课程不再抽象,紧密贴合生活,课堂教学生动起来,学生主动参与学习,不但对于知识理解加深而且在不断的解决问题中,培养了工科学生解决问题、分析问题等能力,与新工科建设下的课程目标是一致的。

更重要的是“互联网+”时代的到来,为问题引导式教学提供了重要的学习平台,在线课程的开放改变了传统课堂教学满堂灌的模式,学生可以通过在线课程进行预习和课后巩固学习。教师通过在线学习平台发布问题,引导学生自主学习,通过回答问题学生对于知识点的理解更加深入,同时提高学生解决问题的参与度,学生带着线上学习的问题走进课堂,课堂不再是教师一言堂,以典型问题为课堂教学重点,课堂以合作交流、学习讨论为主,教学模式的改变极大地训练了学生基于相关科学原理和数学模型方法,对信号获取与处理等复杂工程问题建模的能力。这与新工科建设目标是一致的。

线上与线下教学的有机融合,将课前预习、课堂教学、课后复习紧密结合在一起,问题引导渗透在每一个环节,学生在不断的“闯关”中,解锁新的方法和技能,以润物细无声的方式完成了课程教学并达成教学目标。

1. 线上教学

充分利用线上资源开展课前预习,教师结合本校学生特点和教学要求,录制针对性的教学视频,通过在线教学平台发布,结合优秀MOOC资源,学生可以依照自身学习习惯自主学习,课前查阅本节课程教学目标,学习在线课程,回答本节问题并积累学习积分,记录学习难点,可在线与教师交流也可在课堂交流解惑,课前的有效预习使得学习效果事半功倍。

课前预习是实现翻转教学的重要环节,教师充分利用线上教学平台发布情境问题,学生带着问题去看学习视频,有的放矢,针对性解决问题,训练学生的综合学习能力。

教师在录制视频时,遵循起承转合安排讲解,通俗易懂,且时长不宜太长。本文以录制课程率失真函数知识点视频为例说明录制短视频,通过生活实例“起”,引出本节课程内容:视频展示不同压缩比的图片,经过对比分析,看到在一定的压缩范围内,人眼很难区分图像变化,在一定误差范围内并不影响图像信息,“承”由生活实例引出本节知识点,所以有限失真信源编码,于是出现了“转”,我们看到既然允许失真,那么对于信息率是可以降低的,分析信息率与失真之间的关系,所以有“合”定义率失真函数,描述信息传递速率与允许失真的关系,给出信源编码允许失真的范围,得出如何评价通信系统性能的优劣。

2. 线下课堂

线上学习的知识是零散的,而课堂教学正是要将这些零散的知识点梳理清楚,使得学生学习的知识系统化,教师在课堂中通过专题讲座、拓展讲授、交流讨论等多种方式完成知识概括和归纳。同时,教师根据学生线上预习结果展开有侧重的课堂教学,在问题引导式教学中帮助学生明确理论知识与实际应用之间的关系。

例如在讲解信源编码时,通过课堂播放谍战片中电文发报片段,当同学们看到了熟悉的场景,就愿意参与其中,此时提出课程要解决的问题:如何有传输信息?问题的设计就先入为主,激发了学生要解决有效传输信息的兴趣。兴趣是最好的老师,在此基础上引入问题,有消息要传递给远在家乡的家人,由于条件受限,只能传输有限字符数的信息,该如何解决?问题层次递进,要求同学提出解决的办法,带着这样的问题学习掌握了信源的两种编码方法,但信源的定长编码和变长编码有不同的编码效率,这一现象引发同学们思考,为何会有不同的结果,通过对比分析,掌握了课程重要的编码定理,并且具备了课程目标中要求的对比分析能力。

再例如讲解信源熵时,首先让学生通过对比不同语言的信源熵,得到中文的熵最大,引出问题,分析哪些因素和信源熵有关,得出最大离散熵定理,通过实例分析使学生更容易接受新的知识点,进而理解概念本质,将课程理论与实际应用紧密联系。

线上与线下课堂的有机结合,学生学习目标明确,水到渠成般吸收了新知识,缩短了学生和课堂的距离,拉近了学生和教师的关系。这也使后面教师对学生的考核评价更客观、更全面。

(三)过程评价

混合式教学的另一重要环节就是课程考评,基于问题引导式教学过程,改变传统的课上点名、批改作业和闭卷考试的打分模式,重视学习过程,引入过程考评,学生线上和线下学习都有学习分,过程性考评与期末考试按照一定比例定量给出学生综合成绩。通过考核方式的改变,让学生注重学习的每一个环节,主动参与到学习中,从而提高学习效果,并最终为人才培养目标服务。

形成性评价的加入,让课程的考核方式变得多样化和全程化。以本校信息论与编码课程考核为例,信息论与编码课程考核方式包括线上、线下和期末考试三个环节,线上学习成绩包含在线学习、课程测试、讨论区交流等;课堂学习则包含课堂测试、交流讨论等。借助在线学习平台,实现了线上学习和课堂学习的定量评价,课程定量评价目标包含2个分课程目标(见表1),3种考核方式,各考核方式对课程目标达成评价的权重占比分配。见表2。