软件素养与软件过程核心能力协同培养的软件工程专业建设探索

作者: 王宇英

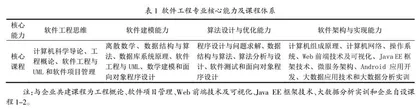

摘 要:软件产业规模的持续增长加大软件人才数量要求,但我国软件人才培养数量、培养质量滞后于软件产业的发展, 软件人才的产出不能很好适应日益加快的产业发展。软件人才结构不合理、高端人才短缺已成为制约中国软件行业快速发展的一个瓶颈。以软件工程一流专业建设为契机,聚焦高端软件人才的软件素养和核心能力培养,从软件工程规范、信息思维等软件素养,软件成本核算、软件过程管理和软件质量保证等软件过程核心能力培养,软件综合创新能力提升三个层面开展软件人才培养模式探索,培养适应社会发展、企业需求的高层次软件人才,实现从培养“码农”到培养真正的“软件工程师”的转变。

关键词:软件素养;核心能力;软件工程;一流专业;协同培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0155-04

Abstract: The continuous growth of software industry scale puts forward quantitative requirements for software talents, but the adjustment of software talent training system in China lags behind the development of software industry, and the education situation of software talents can not well adapt to the accelerating development of IT industry. Unreasonable software talent structure and shortage of high-end talents have become a bottleneck restricting the rapid development of China's software industry. With first-class professional construction of software engineering specialty as an opportunity, focusing on the high-end software talents of software quality and core ability training, this paper explores software integrated innovation and software talent training mode from three aspects, software engineering specifications, information thinking software quality, software cost accounting, management of software process, software quality assurance software process such as core competence training. The purpose of this study is to train high-level software talents to meet the needs of social development and enterprises, and realize the transformation from training "code farmers" to training real "software engineers".

Keywords: software literacy; core ability; software engineering; first-class professional; coordinated cultivation

软件产业正在成为新经济发展的重要支撑点,大数据、人工智能等无一不依靠软件来发挥其重要价值,但软件人才层次结构不合理、高级软件人才的短缺已成为制约中国软件产业快速发展的一个瓶颈。梅宏院士认为:“在人-机-物融合计算的场景下,万物皆可互联、一切均可编程,软件定义带来新机遇和新挑战”。智能服务的普适化、定制化等特点决定了软件在未来信息时代中的重要作用;物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术的核心价值需要依靠软件呈现。制造业转型升级对软件提出了个性化定制、网络化协同和服务型制造等诉求都意味着软件定义一切的时代来临,但软件服务的多样性同样对软件人才培养提出了新要求。随着软件定义一切的时代来临,软件服务需求的多样性不仅对软件人才的“量”有要求,更对软件人才的“质”提出了高诉求。

一、软件人才培养面临的困境

1. 软件产业规模的持续增长对软件人才提出了数量要求,软件人才供应存有较大缺口。但软件人才结构不合理,软件人才的“质”堪忧,成为制约中国软件产业快速发展的一个瓶颈

中国软件产业产值从2007年的5 800亿元增长到2018年的6.3万亿元,年均复合增长率达24.23%。2018年软件产业的从业人数达643万人,信息消费规模达5万亿元,是GDP增速的2倍(数据来自历年软件和信息技术服务业统计公报,工业和信息化部)。教育部组织对联想、方正和中兴通讯等用人单位开展的计算机人才需求调研结果表明,在今后很长的一段时间内,我国每年存在至少20万软件人才缺口,并且这个缺口还在以每年约20%的速度增长。我国的软件产业虽然发展很快,但是规模大而不强,企业多而不优。但人才缺口已经成为软件产业发展的瓶颈。IT界通常认为, 软件产业快速发展需要三类人才,这三类人才在结构上呈金字塔型,处于金字塔顶层的是既懂软件架构及软件开发技术,又与国际无缝接轨、精通管理的软件管理人才(含软件架构师、系统分析师等);处于金字塔腰部的是软件工程师;处于金字塔底层的是熟练的程序员,也就是软件蓝领。目前我国本科高校培养了大量处于“金字塔”腰部的“中间人才”,他们掌握了较先进的软件开发技术,能从事软件研发工作,但软件架构、整体设计能力不足,由于对培养机制不适应,他们的管理能力也不足,不能迅速成为金字塔顶层的软件管理人才。除此之外,我国还缺少大量能够从事“规范化”软件编程的程序员。这种软件人才结构的不合理制约了软件产业的发展。

2. 培养体制不适应,高校培养的软件人才无法适应企业实际需要

目前,软件人才培养体制的调整严重滞后于软件产业的发展, 软件人才的培养和输出已经不适应快速发展的IT产业。我国软件人才现状是计算机类专业毕业生人数富余,但用人单位却招不到合适的软件人才,其中重要的一个原因是应届毕业生缺乏实际软件项目研发经验,规范化编程能力较弱, 无法适应企业的实际需要。从行业和企业发展看,软件人才需要具备的素养包括专业素养和软件素养,其中专业素养包括软件构架、整体设计和软件开发能力;软件核心素养包括软件成本核算、软件过程管理和软件质量保证能力等软件工程规范,以及团队合作精神、娴熟的沟通交流技能、良好的问题理解能力及能跟踪全球的技术标准等。从目前的培养模式来看,校内教师缺乏行业背景和大型软件开发经验,对流行软件开发框架、大型软件团队管理等不熟悉,导致培养的学生在专业素养和能力素养上距离企业需要的软件人才有差距。

2020年,面对软件人才“卡脖子”问题,国家启动特色化示范性软件学院建设,目标就是能联合国内软件行业与高校,在工业软件、行业软件和操作系统等领域开展校企联合培养。桂林电子科技大学软件工程专业有较长时间的办学历史和经验积累,至今已培养本科生近千名,学生在珠三角地区广受用人单位欢迎,本科生一次性就业率维持在93%以上,2019年接受了工程教育专业认证专家组进校考察并获国家级一流专业建设点,主要目标是培养行业应用软件研发、管理和运维工程师,由于流行的应用技术和工程项目运作与管理经验等都掌握在企业手里,专业提出了“与企业深度融合,培养企业需要的专业能力与软件素养兼具的软件人才”。

二、与企业深度融合,软件素养与核心能力协同培养的软件工程一流专业建设探索

结合学校人才培养定位和专业人才培养目标,软件工程专业以深度校企合作为基础,通过校中企、5R工程实践和校企双导师制等与企业深入合作,通过多层次实践载体建设、多样化实践教学模式改革和课程体系持续更新等,围绕软件素养与核心能力协同培养多层次软件人才培养方面做出了一些探索。

(一)围绕软件素养与核心能力协同培养,探索多层次实践载体建设和多样化实践教学模式

实验室、创新创业实践基地及校外实习基地是我国高校常见的实践教学载体。随着高校扩招,学生进入校外实习基地顶岗实习日趋困难,尤其是西部地区高校的软件工程专业,由于当地软件企业较少,校外实习基地大部分只能承担参观性质的认知实习。高校探索校企合作已有多年,但由于缺乏激励机制和扶持政策,企业对高校育人投入热情不足,只有触及企业的核心利益才能实现真正的校企联合。对软件行业来说,企业有用人需求和技术合作要求,但用人或技术革新都不是促使企业热衷于校企合作的关键点。软件企业的核心利益在于直接的经济效益,探索一种“学校需要、企业愿意”校企深度融合的专业共建和联合培养模式和体制,是构成人才培养共同体的首要问题。

专业打破常规的校外实习基地形式的校企合作模式,采用引企入校方式,建设校中企,拓展了实践教学载体,并在此基础上进行了实践教学模式和课程建设改革。

1. 引企入校,建设校中企

传统的校企合作是在企业建设校外实习实践基地,选拔学生进入企业顶岗实习。该模式的缺点是:学生要到企业实习,实践基地每年能接纳的学生人数受企业规模和可接纳实习生人数限制,且学生要到校外实习,存在安全和管理问题。由于高校扩招,计算机类学生数量庞大,企业接纳人数有限,对地方高校的学生来说,能通过实习生招聘进入企业实习的机会很少,大量的学生在毕业前都无法获得真实企业实习经历。总结近年来多种途径的校企合作,可以看到很难将学生全部安排到企业实习、实训,也不可能依赖各种各样的培训机构来实现。高校的优势是有大量的学生可以进入企业顶岗实习,他们掌握不同技术栈,有朝气、有活力,能从事软件开发、测试等不同层次的岗位工作,且实习生薪资低。不同于其他行业,软件企业进驻学校投入成本较低,不需要投入大量设备,有场地就可以开展工作,若在学校建立企业工作室,学校提供场地,有源源不断的学生资源供企业挑选,企业又可以在校中企运行过程中培养和挑选企业需要的软件人才进入企业就业,实现校企双赢。

学校于2019年启动花江慧谷建设,为探索新的校企合作模式提供了契机。遵循“学院出场地、企业来建设”,校企双方共同管理理念,学院引入了十余家软件企业进驻学校花江慧谷。学校根据企业规划提供场地,企业根据自己的运营要求出资装修、布局,设置校内工作点。企业将实际项目的部分部署在工作点开展,专业根据企业要求协助企业招聘实习学生,企业按岗位设置给学生发放实习工资,校内工作室与企业其他员工通过网络平台沟通,合作完成项目开发。

除提供实习岗位外,专业还聘请企业技术人员担任一部分专业培养计划内的实践课程或毕业设计指导工作,通过直接参与学生培养过程开展全程式校企联合的专业共建和人才培养,充分利用企业的“专长”,培养学生适应岗位的软件素养、核心能力。

2. 建设“实验室-创新基地-校中企-校外实践基地”多层次校内外实践教学载体,培养学生软件工程核心能力

建设了计算机基础、软件工程、大数据和云计算等专业实验室,以实验室为载体,开设基础实验、综合性实验、课程设计,培养学生计算思维、算法设计与分析、程序设计和系统能力及工具使用能力等;通过综合性实验、课程设计进行能力提升和强化,开展团队项目,锻炼学生的团队合作、沟通交流能力等素养。

以创新实践基地为载体,通过竞赛、大学生创新创业项目和科教协同项目等提升学生科技创新能力。学院建设了大学生科协琢璞坊、ACM算法训练与竞赛基地、软件技术实训与项目研发创新基地及大数据技术创新训练基地等实践基地,从兴趣培养与科技服务、科教协同育人、校企协同育人和创业项目培育等方面对学生进行引导,各基地围绕“浓氛围-提兴趣-强能力”的主线开展培训、竞赛活动,实现学科竞赛、大学生创新创业项目和科教协同项目的全员覆盖。