资源昆虫学课程思政特征分析与思政元素挖掘

作者: 陈祯 娄灯吉 李淑英 张俊俊 蒋凇凇 李红梅

摘 要:将思想政治教育融入专业课教学过程,已成为一线教师面临的全新课题。资源昆虫学是高等院校农林、生物学等相关专业的一门专业课,本身蕴含着丰富的课程思政元素。若能将这些思政元素充分挖掘并有效地传递给学生,便是课程思政的应有之义。该文根据资源昆虫学专业特征、知识特征和教学特征,系统分析资源昆虫学的课程思政特征,明晰该课程的思政教学目标,在此基础上全方位挖掘该课程所蕴含的思政元素,以期为一线教师开展本课程或昆虫学相关课程的思政教学、研究提供借鉴和参考。

关键词:昆虫学;思政教育;科学精神;维度;学科价值属性

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0185-04

Abstract: Integrating ideological and political education into the teaching process of specialized courses has become a new topic faced by the majority of front-line teachers. Resource Entomology is a specialized course for agriculture, forestry, biology and other related majors in colleges and universities, in which contains rich ideological and political elements. This paper analyzed the ideological and political characteristics of Resource Entomology, clarified the ideological and political teaching objectives of the course, and excavated the ideological and political elements contained in the course, according to the specialized characteristics, knowledge and teaching feature of Resource Entomology. The purpose is to provide reference for front-line teachers to carry out ideological and political teaching and research of Resource Entomology or other Entomology courses.

Keywords: Entomology; ideological and political education; scientific spirit; dimension; subject value attribute

课程思政的实质是一种“课程承载思政,思政寓于课程”的课程观、育人理念与方法[1]。课程思政要求高校所有课程都承担育人工作,落实高校全员育人、全程育人、全方位育人的任务[2]。专业课教师要深刻认清自身所肩负的社会使命和立德树人的根本任务,充分挖掘专业课程中所蕴含的育人资源,强化育人理念,构建“价值引领、能力培养、知识传授”三位一体的教学目标,促使所有教学活动都肩负起立德树人的功能,与思想政治理论课同向同行,形成协同育人和育人合力,实现思想政治教育功能的全课程覆盖,从而全面提升学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养[3]。

资源昆虫学是研究资源昆虫生命活动规律和保护、养殖、利用的一门昆虫学分支学科[4]。作为自然科学的一部分,资源昆虫学目的在于研究各类资源昆虫的形态特征、生物学习性、人工养殖技术和方法,为农业、工业和医学等实践服务。尽管资源昆虫学归属自然科学,但事实上,资源昆虫学等众多生物学科的课程本身蕴含丰富的思政教育元素。如资源昆虫学课程知识体系中所包含的唯实求真、崇尚理性、矛盾统一等专业素养和科学精神,其本身便是思政教学所希望引导大学生形成的积极 “三观”的重要组成部分。而昆虫学知识与实践成果对于农学、药学、医学、环境科学、生态学乃至国家政治经济文化与发展道路具有辐射与影响,更与制度自信、文化自信、生态意识、社会责任等紧密相关。本文在遵循生物学科的课程思政教育理念、教学原则与规律的基础上[5],根据资源昆虫学专业特征、知识特征和教学特征,系统分析了资源昆虫学的课程思政特征,明晰了该课程的思政教学目标,在此基础上全方位挖掘了该课程所蕴含的思政元素,可为一线教师开展本课程或昆虫学相关课程的思政教学、研究提供借鉴和参考。

一、资源昆虫学的课程思政特征分析

资源昆虫学是高等院校农林、生物学等相关专业的一门专业课,在昆虫学的基本知识和应用中,也蕴含着丰富的课程思政元素。高校学生处在世界观、价值观和人生观的建立期,也正处于政治意识和公民意识的形成期。若能在资源昆虫学专业知识的传授过程中,以“润物细无声”的方式将课程思政元素浸润于专业知识中,这将使得学生能够在学习和应用资源昆虫学专业知识的同时,也潜移默化地塑造“三观”,自觉成为习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

就资源昆虫学课程而言,根据其专业特征、知识特征和教学特征,其蕴含的课程思政元素主要可归于八大维度:政治认同、家国情怀、科学精神、公民品格、生态文明、法治意识、文化自信与全球视野。

政治认同。资源昆虫学课程中有诸多专业内容与马克思辩证唯物主义密切相关,如昆虫与人类的“益害”关系转换等,非常有助于学生在专业学习中理解并认同马克思主义世界观与方法论。此外,课程中也有大量新旧时代中国资源昆虫学研究和发展的案例对比,体现出中国共产党领导下的社会主义制度的优越性和先进性。学生也将由此意识到一个富强民主文明和谐的中国对于一个完善的昆虫研究、保护和利用体系的决定性作用,从而增强对中国特色社会主义的政治认同。

家国情怀。资源昆虫学的教学内容中有着大量体现我国丰富资源昆虫和昆虫生物多样性的知识内容。《资源昆虫学》教材选取的不同资源昆虫的代表昆虫,以具有重要经济价值和科学研究意义的中国本土昆虫作为主要原则。这使得资源昆虫学课程的讲授与我国国情和自然资源紧密相连,也使得资源昆虫学课程成为当代大学生了解国情的重要知识来源。此外,教学内容中也蕴含着多位昆虫学家以天下为己任、将个人前途与国家命运同频共振的事迹,体现出前辈们的浓厚家国情怀。在此教学过程中,学生们可以逐渐建立对中华大地的情感,从而发自内心地热爱祖国。

科学精神。作为自然科学的课程之一,科学精神是资源昆虫学课程的基因内核与灵魂。从思政角度,整个资源昆虫学的课程教学实际上也是马克思主义唯物史观在昆虫学方向上的全面论证与养成。在此基础上,辩证唯物主义及其所延伸的唯实求真、崇尚理性、矛盾统一等科学精神,便成为浸润于资源昆虫学理论与实践教学中的基因内核。

公民品格。资源昆虫学课程教学中,蕴含着深刻而朴素的生命观。这种尊重自然、敬畏生命的价值观,无疑是当代文明社会公民所应当具备的基本人格之一。同时,《资源昆虫学》在部分章节中(如:第五章 蜜蜂,第九章 环境监测资源昆虫,第十一章 法医昆虫,等等),也对现代公民所应该具备的独立人格、社会责任感、公共参与度等提出了要求。这些对于社会主义公民的人格道德要求,也与社会主义核心价值观相契合。

生态文明。资源昆虫学课程不可单纯将可利用的资源昆虫类群作为一个个孤立的对象进行讲授教学,而是要紧密联系昆虫的栖息环境,将其纳入一个完整的生态系统框架进行讲授。在教学过程中,应着重联系资源(昆虫)、环境、生态三者之间对立统一的辩证关系和逻辑主线展开。由此,在资源昆虫学的课程教学体系中,无时不渗透着昆虫与环境的相互依赖性。这种昆虫与自然的不可分割性和相互依赖性,以及人类与昆虫—自然—社会和谐统一的生态文明意识,应当成为当代大学生“三观”中不可缺少的一部分。

法治意识。资源昆虫学课程的教学中,有大量合理合法利用昆虫资源、保护野生昆虫的知识要素。此外,法医昆虫章节部分又警示青年学子要牢牢树立敬畏生命、遵纪守法的法治观念和意识。法治是现代文明社会稳定和发展的重要基石,而公民的法治意识也成为了衡量一个国家社会文明程度的重要标准。从这个意义上,资源昆虫学课程的教学过程,也应当成为一个强化法治意识的过程。

文化自信。资源昆虫学课程内容中,药用昆虫、绢丝昆虫、观赏昆虫等多处涉及我国的传统文化、典籍和智慧,这也使得学生得以在自然科学的课堂里感受中华灿烂文化和文明,从而树立文化自信。

全球视野。在全球化背景下,全球视野与全球化思维是当代大学生必要的素质和能力。这就要求学生要了解不同国家民族的体制和文化差异,并基于国际局势理解我国的现状和发展方向。资源昆虫学课程中,资源昆虫作为全球生态系统中的重要组成部分以及全人类共有的财富资源,其属性决定必须从全球视域来思考昆虫资源的开发和利用问题。此外,也有诸多内容涉及国际间的学术交流与比较,这都有利于培养学生的全球视野,扩大他们思考问题的格局。

二、资源昆虫学的课程思政教学目标

由上文资源昆虫学的课程思政特征分析可知,资源昆虫学课程具备丰富的课程思政元素和内涵。在资源昆虫学课程的教学过程中,应当以“润物细无声”的方式将课程思政元素浸润于专业知识中,体现和强化这些思政元素,实现以下的主要课程思政教学目标。

在深刻理解昆虫生物学特性与环境适应的基础上,接受马克思主义唯物史观,使用辩证唯物主义思维和科学严谨的态度分析和解决问题。

在了解昆虫结构、功能的复杂性和统一性基础上,认识生命之美,树立对生命的敬畏、热爱和关怀。

在掌握基本的中国本土资源昆虫种类、保护动态和利用原则的基础上,了解基本国情,增加对祖国山河的热爱,对中华民族的崇敬,对当今中国发展道路的认同,对中华民族文化的自信。

在系统学习昆虫和生态环境的相互依赖性基础上,理解昆虫—自然—人和谐共处的统一性和必要性,构建人与昆虫—自然—社会的和谐统一理念。

学习并理解我国昆虫相关的保护法规,树立保护昆虫、合法合理开发和利用昆虫资源的法治意识。

三、资源昆虫学的课程思政元素挖掘

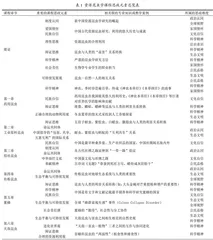

本文以张雅林主编的《资源昆虫学》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材;中国农业出版社)教材为蓝本,从上文梳理的八大维度进一步深入挖掘了各章节的重要的课程思政元素以及相关联的专业知识或教学案例,详见表1。

四、结束语

尽管资源昆虫学课程本身蕴含着丰富的思政教育元素,具有和思政教育的高度统一性,然而,如不注意以下几点教学原则,便可能造成专业教育与思政教育不但不能“双赢”,还会出现相互掣肘的局面。开展资源昆虫学课程思政教学,必须首先保障专业知识体系的系统性和完整性,切勿随意将思政课程的教学体系、教学方法生硬植入课程的专业教学体系,绝不能通过减少专业教学时间或者随意改造章节设置来开展课程思政,否则将严重损害专业课程的专业性特征,造成学生专业知识结构的严重缺陷。其次,开展资源昆虫学课程思政教学,务必注意维护生物学科类课程的学科价值属性,将培养学生客观理性、唯实求真、关爱生命的价值取向作为专业教育和课程思政教育的核心。否则课程思政重心偏离了专业学科价值属性,便极易将专业课程上成思政课程,从本质上损害专业课程的严肃性,无法得到学生的内心认同,无法开展有效的课程思政教育。其他生物学科的课程在开展课程思政教学中,也应遵循以上原则。

参考文献:

[1] 高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思政理论教育导刊,2017(1):31-34.

[2] 魏士强.深化“三全育人”改革落实立德树人根本任务[J].中国高等教育,2020(10):4-6.

[3] 王秋怡.推进课程思政落实立德树人根本任务[J].中国高等教育,2021(2):37-38.

[4] 张雅林.资源昆虫学[M].北京:中国农业出版社,2012.

[5] 杜震宇.生物学科课程思政教学指南[M].上海:华东师范大学出版社,2020.

基金项目:教育部首批新农科研究与改革实践项目“面向新农科的高原特色现代农业实践教育体系构建”(教高厅[2020]20号);2020年玉溪师范学院教学研究与改革实践项目“应用型大学植物生产类专业实践教学体系构建探究——以玉溪师范学院为例”(202009)

第一作者简介:陈祯(1983-),男,汉族,甘肃陇西人,博士,副教授。研究方向为资源昆虫学。

*通信作者:李红梅(1973-),女,汉族,云南玉溪人,硕士,教授。研究方向为动物学。