基于全民旅游时代的旅游学概论课程“陌生化”教学模式探析

作者: 凌文锋 王欢 薛淑芳

摘 要:陌生化教学就是引导专业学生从全新、陌生的视角对熟悉的现象进行思考,使常见现象变得不平常,激发学生的好奇和学习兴趣,在此基础上展开教学活动。以学生旅行经历分享为突破口,打破学生个体认知局限,实现日常生活中的旅游现象“化熟为生”,激发学生学习兴趣。从完整的旅游学概论知识的系统化教授出发,使学生认识到碎片化认识的不足,引领学生进行系统化学习;借助多重理论视角引导学生对旅游现象进行创新性、系统性思考,提升学生的专业认知;转变教学理念和模式,综合利用多种教学方法和手段,在线上—线下混合教学的师生互动中构建师生学习共同体,共同提升旅游学概论教学效果。

关键词:旅游学概论;陌生化;教学模式;全民旅游时代;教学困境

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0092-06

Abstract: Defamiliarization teaching is the teaching mode that guide students to reflect familiar phenomena from a different perspective to make common phenomena unusual to stimulate their curiosity and interest in learning and carry out teaching activities on this basis. The teaching team breaks the cognitive limitations of individual students in national tourism era through the sharing of travel experience, which is also the defamiliarization of travelling phenomenon in daily life, to stimulate their interest in learning. Systematic teaching of tourism introduction as a organic whole was carried out to make students realize the insufficiency of fragmented understanding. Multiple theoretical perspectives was introduced to guide students to think creatively and systematically to improve their professional cognition of tourism. A teacher-student learning community was built as a result of the change of teaching mode featuring teacher-student interaction of online and offline mixed teaching, so as to jointly improve the effect of tourism introduction teaching.

Keywords: the introduction to tourism; defamiliarization; teaching mode; the era of national tourism; teaching difficulties

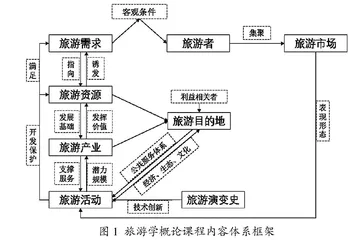

作为旅游管理专业本科生的专业基础课和4门核心课程之一,旅游学概论也是旅游管理专业一年级新生系统学习专业知识的先导和入门课程,其目的在于使专业新生尽快掌握旅游学的基本概念和主要理论,熟悉旅游活动的构成、形成条件,旅游业的体系构成和服务内容等基础知识,为其他课程的学习和实践打下扎实基础。该课程教学效果不仅事关旅游管理专业新生的入门,培养着学生专业课程的学习兴趣,同时也在很大程度上决定了后续专业知识的学习态度,影响着旅游管理专业教学质量,甚至是学生的专业认知和职业规划。

结合长期教学实践,学者们已经从旅游学概论课堂教学理念和模式创新[1-2]、课程内容体系[3-5]、教学信息传递模式[6]和课程思政建设[7-8]等方面进行了探讨,也取得了不错的教学改革成果。只是不得不承认,目前旅游学概论的实际教学效果仍不尽如人意,尤其是难以激发专业新生的理论学习兴趣,巩固学生专业学习思想,无法为后续专业课程学习和实习实践提供应有支撑。从团队的教学经验来看,上述问题的出现,在教材内容变化不大而学生情况在不断改变[9],课程逻辑性、严谨性及与相关课程互补优势不明显[3]等原因之外,身处全民旅游时代的授课对象对旅游现象“习而不察”,以及学习过程中的“浅尝辄止”也应是制约课程教学效果提升的重要原因。

鉴于此,教学团队从激发全民旅游时代的学生专业学习兴趣和探索精神,帮助学生尽快建立问题导向的学习方式,进一步提升课程教学效果出发,以陌生化理论为指导,对旅游学概论课程教学模式提出了优化设计。

一、全民旅游时代与旅游学概论教学困境

我国已进入了“全民旅游时代”。改革开放以来的经济社会的持续稳定发展带来了民众可自由支配收入的增加、生活水平的提升、闲暇时间的丰富和交通的日益便利,加上各地政府部门对旅游产业的大力支持,21世纪以来我国国内旅游人次和旅游收入均呈节节攀升之势。2019年我国人均GDP已经超过10 000美元,国内旅游人次已达60.1亿人次,人均约出游4.3次。受新冠肺炎疫情的影响,2020年旅游人次虽同比大大减少,但据文化和旅游部财务司的抽样调查,2020年我国国内旅游人次仍达28.8亿人次,人均出游仍约2次。

全民旅游时代中,旅游活动已经是人们美好生活的重要组成部分,是人们缓解生存压力、调节工作节奏、陶冶生活情操和提升幸福指数的有效手段。

尤其是受“读万卷书,行万里路”等传统观念的影响,人们普遍认为旅游活动对青少年的健康成长具有重要帮助作用,可以开拓视野,丰富成长经历,增长课外知识,培养优良品格。这也使得“旅游+教育”形式的研学旅游,以及亲子游、爸妈游等形式的家庭旅游成为近几年我国旅游市场的“新宠”。以研学旅游为例,我国的境内和境外研学旅游已从2014年的140万人次和35万人次,分别增长至2018年的400万人次和105万人次。

在此形势下,青少年群体已经成为我国旅游市场的主力群体。如2019年途牛网办理春节签证的客群中,家庭签证办理量占比高达55%,带孩子出游的“80后”签证办理人次占比达42%,“90后”占比27%。中国家庭旅游市场专项研究数据也显示,96.5%的受访者人群渴望家庭旅游,76.1%的受访者选择孩子作为家庭旅游陪同成员,70%以上的有孩子家庭表示非常渴望家庭游,又以中学(12岁)前、20世纪80年代家长的家庭游需求最为旺盛。

全民旅游时代背景下,旅游活动的广泛、深度参与,既给旅游管理专业学生开始专业课程学习前就创造了众多“身体力行”机会的同时,也在一定程度上形成了他们的旅游观,甚至造成了其对旅游现象“习而不察”。尤其是出生于2000年后的新时代大学生,在具有不喜欢死记硬背、思维活跃、接受新事物较快和学习知识途径广泛[9]等特点的同时,在进入大学专业学习之前就已经广泛参与旅游活动,已经在“身体力行”中积累了比较丰富的旅游实践经验。加上现代传媒的普及,其已经对旅游现象司空见惯,开始“习而不察”,甚至“熟视无睹”,失去了进一步学习旅游管理专业知识的兴趣。

与此类似的情况其实早在《孟子·尽心上》就已有归纳,言:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。”结合黑格尔哲学,这一旅游学概论的教学困境可以进一步归纳为:全民旅游时代的旅游管理专业一年级新生的专业认知大多仍处于“自在”状态,虽然有了中小学阶段的许多旅游经历和体验,有了对旅游现象和部分问题的零散、片段性的认识,但仍缺乏“自觉”和独立的主体意识,只是停留于个体过往经历中形成的对旅游现象的表层认知,大多数人都尚未意识到,也从未反省自己参加旅游活动背后的真正需求,亦难以跳出个体经历来全面、完整和系统地认识旅游活动、旅游产业及其构成。与此同时,长期、多次的实践也让他们失去了对旅游的新鲜感和好奇感,使得传统的课堂讲授很难调动他们系统学习相关理论的积极性。

这种困境其实也是整个社会“旅游就那么回事儿”思想的集中反映。频繁的,甚至日常化的旅游实践确实已经让很多人对旅游现象和旅游产业有了一定接触和了解。虽然局限于这一基础上的旅游认知是片段化的,是“盲人摸象”,甚至是充满了偏见的,但很多人却囿于此,并固执地认为他们的旅游活动实践就是旅游管理理论研究和专业学习的全部。受此影响,“学旅游管理专业就是做导游”“学酒店管理就是做服务生”等偏隘的观念也成了很多学生家长不支持,甚至竭力动员学生从旅游管理转向其他专业的重要原因。

由此来看,“习而不察”既是全民旅游时代的必然产物,是旅游学概论课程教学必须突破的首要瓶颈,也提出了向全社会系统普及旅游专业知识的紧迫性和必要性。

二、“陌生化”及其应用

在跳出固有知识和经验积累的偏见,科学、完整地认识某一文化或特定事物方面,部分学科已经较多运用的陌生化理论,或曰“化熟为生”(defamiliarization)做法,或许为我们提供了破解上述旅游学概论教学困境的有效办法。

作为一种理论,陌生化最早是由俄国形式主义文学理论家什克洛夫斯基在1916年提出的。在他看来:“艺术的手法是事物的‘反常化’手法,是复杂化的手法。[10]”指出要达到预期的艺术创作效果,就必须采用反常手法,改造人们熟知的事物,甚至故意设置障碍来延长读者感受时间,使他们不断摆脱固有思维的束缚,产生对事物的新看法。也就是说,“化熟为生”是为了让人们理解和感受陌生而有意设置欣赏障碍,其目的在于使人们对原本熟悉的事物产生陌生感,从更高层次上突破思维局限,获得“不同寻常”的感受和认知。

陌生化是文学作品经常使用的策略。因为人们长期保持同一兴奋点的刺激后,经常会产生麻痹和疲劳心理,会“熟视无睹”,而这又是文学创作和欣赏的大忌。为了更多地吸引读者的注意力,作家们就不得不努力用不同寻常的方式描述生活中常见的事物。这种视角转换的目的其实就是“让已经习以为常的东西以人们不太习惯的方式呈现出来,继而产生距离感、陌生感,使读者对该事物产生较强的兴趣,继而产生审美的热情。[11]”文学作品中经常采用的,外行人、儿童、非正常人甚至“非人”的眼光,都是“化熟为生”的具体表现。

“化熟为生”也是人类学跨文化沟通和理解研究中常用的视角之一。主要做法就是“对常识加以分解,对意外事物进行描写,置熟悉的事物于陌生的事物,甚至令人震惊的场合之中。[12]”对异文化进行“深描”的民族志就是人类学家为了开展对本民族或本地区文化的批评,将其陌生化的产物。“通过描写异文化(other cultures),我们可以反省我们自己的文化模式,从而瓦解人们的常识,促使我们重新检讨大家想当然的一些想法。[12]”从人类学家自身文化研究的经验来看,陌生化可以有效抓住人们的注意力,借助“他者”的文化对本土的文化进行反思和批评,帮助人们更好地理解本土文化与社会。

“化熟为生”理论也被引入了部分高校的课程教学研究和实践中,有效提高了教学效率,取得了良好的教学效果。如许妍[13]在借鉴陌生化理论的基础上,从大学英语的教学环境、师生角色、教学内容和教学评估等方面创新了教学模式。王密[14]指出,教师、学生和学校都应该在陌生化思维的指导下,用新奇思维摆脱以往教学的惯常化,从新的视角探索新的教与学方式,激发教师创新和学生自主学习。王希艳、曹佳琪[15]探讨了马克思主义基本原理概论课程案例式教学、情景式教学和问题式教学过程中“化熟为生”的运用。只是相对而言,作为教学改革策略的陌生化更多地还是被应用于中小学阅读和写作教学研究与实践中,很少被应用到旅游管理专业课程的教学中。