“3S”技术集成及应用课程思政体系建设研究

作者: 刘怀鹏

摘 要:针对我国高等教育对课程思政建设的需求,该文探讨地学类专业“3S”技术集成及应用课程思政体系的建设,从教师教学观念革新、大纲修订、思政资源建设、教学方法设计和考核及效果评价等方面对该门课程思政体系的建设进行系统梳理,以期为地学类专业高技能及高思想素质人才的培养提供理论支撑。

关键词:“3S”技术集成及应用;地学类专业;课程思政;体系建设;成效评价

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0174-04

Abstract: In response to the needs of higher education in my country for curriculum ideological and political construction, this article discusses the construction of the ideological and political system of the course of "3S" Technology Integration and Application of geosciences majors, from the reform of teachers' teaching concepts, the revision of syllabus, the construction of ideological and political resources, teaching method design, assessment and effect evaluation, etc., systematically comb the construction of the ideological and political system of this course, in order to provide theoretical support for the cultivation of high-skilled and high-quality talents in geosciences.

Keywords: "3S" Technology Integration and Application; geoscience specialty; the ideological and political education in all courses; system construction; effectiveness evaluation

随着信息时代的到来,各种社会思潮泛滥,意识形态领域的挑战前所未有,这给我国培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人提出了更高的要求[1]。面对挑战,近年来我国在高等教育中提出一种新的理念,要求大学所有课程都能够发挥思政教育的作用,实现专业课与思政课的协同育人效应,改变高校思政教育重担一直以来都落在思政课上的局面。这一重大理念有利于坚守中国高等教育的社会主义方向,有利于培养中国特色社会主义建设者和接班人,是我国落实高校立德树人目标的重大教学改革战略[1]。

“3S”技术集成及应用是我国众多院校地学类专业开设的一门专业基础课,主要讲解遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)技术在环境监测中的综合应用。该课程的教学目的是让学生掌握与“3S”技术有关的概念、理论及技术方法;了解“3S”技术产生背景、发展趋势及应用领域;培养学生运用“3S”技术解决现实问题的能力,以满足新时代背景下,社会主义建设对合格人才的需求。该课程修读专业范围广、学生多,开展该课程的思政研究,能够更为广泛地教育、引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。但是,目前该课程尚未有合适的思政体系建立。因此,应积极运用课程思政的理念与方法,对该课程的思政体系建立进行研究,使该课程能够发挥与思政课程协同育人的效能,助力高校立德树人教育目标的实现。

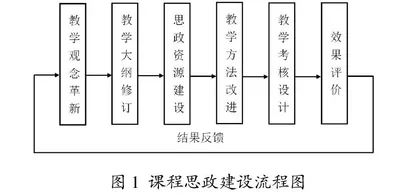

建设该门课程的思政体系[2-3],首先,需要教师转变教学观念,树立德育意识,正确处理知识传授和教育引领间的关系。其次,对照毕业要求,结合思政要点,寻找思政教育与专业知识的契合点,修改教学目标,重新修订教学大纲。此外,还要积极对教学资源进行整合、梳理,充分挖掘专业课的思政资源,建立完善的课程思政教学体系、评价标准,创新教学方法,推动教学工作的顺利开展。最后,还需要对课程思政建设的实施效果进行评价,形成反馈机制,发现其中存在的问题,不断改进和修正课程的教学目标,逐渐完善课程思政的建设。本研究确立的“3S”技术集成及应用课程思政体系建设的实施步骤如图1所示。

一、教师教学观念、能力提升

(一)提升教师对课程思政建设意义的辩证认识

在课程思政建设中,需要强化任课教师对课程思政的认知,消除可能存在的认识误区[2]。由于课程思政是个新生事物,一些教师对其认识不够,甚至觉得会影响正常教学。因此,需要通过不断的讨论和进一步的学习,使教师能辩证地看待思政教育与专业教育之间的关系,充分认识课程思政的重要性。实行课程思政不仅不会干扰正常教学活动,弱化教学效果,相反,它会在思想性、人文性等方面深化教学内涵,提升教学效能,使专业课程教育收到更好的效果。

(二)提升教师的思政教育能力,适应课程思政建设要求

思政教育有其内在严肃、规范的教育规律、教学要求和特定的话语体系。要求教师要有娴熟的业务能力和高度的政治素养[2]。教师需加强对国家大政方针及政策路线的学习,提升政治理论水平,以适应课程思政的教学;另外,教师要了解思政课程的教育教学方法及理论,并能将其应用于课程思政的教学。为了实现这些目标,可与思政课教师交流教育教学心得,为课程思政建设把脉。课程思政教师通过旁听、讲座和讨论等形式,参与形势政策、思想道德修养与法律基础等思政课程的教学,提高自身的理论修养和思政教学能力。

二、教学大纲修订

“3S”技术集成及应用课程先前的教学目标注重对原理的理解和技术的应用,忽略了思政教育对学生成才所起的作用。为了发挥该门课程的课程思政功能,需要在教学目标中增加课程育人的理念,实现知识传授与价值引领相统一,显性教育与隐性教育相统一,努力做到与思政课同向同行,实现立德树人、育人的目标[1]。根据培养目标,可在课程教学内容中增加家国情怀、民族认同、职业伦理、环境教育、科学素养、创新精神和时代精神等内容,加强学生做人做事道理的教育,让学生牢记新时代的中国精神需求和未来科技、社会的发展需要,培养学生的民族立场、专业精神和世界眼光。

三、课程思政教学资源建设

(一)从教学案例库提取思政元素

经典案例是课程思政元素的一个重要来源,因此,应找准切入点,建设优质案例库,凝练有价值的思政元素。先前,“3S”技术集成及应用课程教学中采用过案例教学法,但当时只关注案例与专业知识的结合,忽略了对案例背后体现出的家国情怀、专业精神、环境教育、拼搏精神和创新精神等的深入挖掘,使得思政元素在学生世界观、人生观和价值观的培养方面没有发挥应有的作用。当前,需要对原有的案例库进行补充、改造和思政元素的提炼。构建的部分典型案例见表1。

当前的全球性环境问题为案例库的建设提供了丰富的素材,我们主要以“3S”技术在监测严重环境问题中的应用为例,对原有案例库进行了梳理、提升和补充。

(二)从授课内容中提取思政元素

课程章节的授课内容也是课程思政元素的一个重要来源。我们对可提炼思政元素的每个章节的教学内容进行知识模块的抽取,然后将能够提取相同思政元素的知识模块进行组合,提炼出对学生成才具有重要教育意义的思政元素。课程各章节思政元素提炼情况见表2。

课程思政育人一为注重人文精神的渗透,二为引导学生对科学精神的追求。我们从提取的知识模块中,加入我国的事例,让学生充分了解我国在“3S”技术发展过程中所做的努力和体现出的民族精神。把思想政治教育的理念渗透融入课程教学内容中,实现课程授课中知识传授与价值引导的相互统一。

四、课程思政教学方法设计

要充分发挥“3S”技术集成及应用课程的思政功能,除了需要精心设计思政教学内容之外,还需在教学方法上进行合理设计,需要采用多种教学方法来吸引学生,达到思想政治教育的目的[4-5]。

(一)翻转课堂

将学习的主导权由教师转向学生,采用自主学习和个性化指导相结合的教学模式,增加学生、师生之间的有效沟通。课前,教师向学生提出要讨论的问题,让学生充分讨论,可以查阅任何资料。比如讲到电磁波谱时,可向学生提出“人的视觉窗口为什么会在400~760 nm的波长范围内”的问题供学生思考。学生在完成问题时,会加强交流与合作。随后的教学中,教师针对先前提出的问题,给出自己的见解。这些见解可能和学生的相同,也可能不同,学生听后会有答对的自豪感,也可能会有“没想到”的惊讶感。不管是哪种结果,这些问题都可激发学生的学习热情,不断塑造求真和科学探索的精神,有助于学生形成正确的世界观、人生观和价值观,培养学生优良的品质。

(二)实地体验

与课堂教学相比较,实地体验式教学更能使学生印象深刻、感同身受。如在讲到遥感数据源时,可携带大疆无人机到室外进行现场影像采集教学,给学生讲解其是我们国家自己的品牌。拍摄完成后,让学生在室内处理和使用采集到的影像,并与国外的数据进行对比,分析优缺点。另外,可带领学生参观北斗公司、航天宏图公司及中地数码集团等,让学生在实地充分了解北斗导航系统、PIE遥感图像处理软件及MAPGIS软件等,让他们能够亲自了解具有我国自主知识产权的先进产品。通过实地体验,可以使学生真切地感受到我国民族品牌科技产品在世界上的崛起,强化学生对我国科技创新及民族品牌的认同感。

(三)案例教学

运用构建好的案例进行教学,在互动讨论中学生可获得知识,受到教育。在“3S”技术集成及应用课程思政教学中可广泛运用案例教学法。如表1所示,在提炼的“环境保护、热爱祖国”思政元素中,可通过引入“日本福岛核电站事故”“毛乌素沙漠变绿洲”“垃圾围城,城市新烦恼”等案例进行讨论。在这些案例中,学生不仅可以了解专业知识在环境监测方面的重要应用,还可清晰地看到当前人类所面临的严重环境问题。让学生思考出现这些环境问题的原因,引导学生对环境保护的重视,培养学生爱护祖国、建设美好家园的高尚情操。通过对教学案例的设计和运用,可使学生认识到我国在社会主义建设中所付出的艰辛努力,激发学生的爱国情怀。

(四)探究式教学

在学习过程中,向学生提出一些问题,让学生通过实验、思考和讨论等途径去主动探究,发现并掌握相应的原理和结论。在运用“3S”技术解决实际问题时,需要培养学生的科研精神,树立为祖国解决“卡脖子”问题的意识。如,在讲到植被监测时,可设置“如何获得校园的植被覆盖面积”这一问题,让学生提出解决办法,并阐明其中的原理。起初,学生可能会想到用尺子量。这时教师再向学生追问:“如果是一个省、一个国家呢?”学生最后可能会想到用影像分类法、植被指数阈值法等,但不明白其中的原理。这时,老师要求学生必须弄清原理。整个过程中学生可能是痛苦的,但这样会锤炼他们的科研品性。学生会逐渐意识到只有勤于探究、不惧困难及持之以恒才能成为国家的顶梁柱。

五、课程思政的考核

课程思政教学的考核不仅要对学生的专业知识进行考核,还要对学生的政治素质、人文素质、职业操守和社会责任感等方面进行考核[2]。考核要注重过程考核,在小组讨论、平时作业及期末考核中思政内容均要占到一定的比例。拟定的“3S”技术集成及应用课程思政考核构成及各项目占比情况见表3。

在期末考查中,需要学生撰写具有思辨性的小论文,通过对问题的分析,学生要有所得、有所悟,考核学生对专业知识的掌握情况和所受到的思政教育情况。在小组讨论中,通过选取部分案例和设置一些典型问题,考核学生的专业知识掌握情况及学生的自主学习能力、协作能力、创新能力、团队精神、合作意识和担当意识。对平时作业的考核要融入中国元素,考察学生对中国科技产品和技术的了解、支持与运用情况,着重提升学生的家国情怀、创新和奋斗意识。

六、课程思政建设成效评价

在“3S”技术集成及应用课程思政建设运行一段时间后,需要对建设运行的效果进行评价。拟采用问卷调查的方式,一方面对未开展课程思政建设的班级和已开展建设活动的班级进行追踪调查,对比分析它们之间的差异;另一方面,对已开展课程思政建设的班级进行课程思政案例设置、教学内容设置及思政元素提炼等方面进行调查,以改进课程思政体系的建设;第三,对专业课教师进行调查,分析课程思政课投入使用后和未投入使用时的变化,分析课程思政建设在教师群体中的适应性。通过对建设成效的评价,可进一步改进、提升该门课程的课程思政功能。

七、结束语

发挥课程的思政功能是非常有必要的,“3S”技术集成及应用作为地学类专业基础课的重要组成部分,其内容与人类生存、社会发展和科技进步有着紧密联系,所以,更应注重该课程的思政功能。本文通过对该门课程的教学大纲、案例设置、过程作业和期末考核等方面进行系统改进,采用翻转课堂、实地体验和案例教学等多种教学方法,在培养学生环保教育、民族认同、专业精神和创新精神等方面发挥课程思政的作用,为学生树立正确的世界观、人生观和价值观提供良好的契机,可实现课程思政“立德树人”的目标,全面提升我国专业人才培养的质量。

参考文献:

[1] 李春娟.设计美学课程思政建设的理念、内容与方法研究[J].合肥学院学报(综合版),2020,37(4):110-114,125.

[2] 张泳,付君.BIM技术及应用课程思政建设的内容、步骤与方法[J].高等建筑教育,2019,28(6):125-131.

[3] 朱光喜.地方政府学课程思政教学内容与方法设计[J].教育观察,2020,9(29):19-21.

[4] 肖乐,钱振江,严卫.《大学计算机技术》融合课程思政的教学探索研究[J].教育现代化,2020,7(32):104-106,118.

[5] 程超,范翔宇,刘诗琼,等.勘查技术与工程专业课程思政内容的探索[J].中国地质教育,2020,29(4):47-51.