促进课程思政高效融合的动态评教持续改进方案

作者: 李琰 周锦

摘 要:课程思政与常规课程培养目标的高度融合是当前课程思政建设的重点与灵魂,然而思政融合的合理度与接受度却难以衡量。随着近年线上线下混合式教学工作的蓬勃发展,全新的现代化教学模式在实践中有助于及时获取学生反馈,据此设计的思政融合动态评教持续改进方案克服了事后评价的弊端,有助于教师在实践中迅速提高专业课程的思政融合效果。该文依托特色课程,设计紧扣课程思政定位且动态辅助纠偏的思政融合动态评教持续改进方案并分享该方案的多阶段实践成果。实践证明,该方案依托互联网教学条件助推课程思政融合,可以有效保证课程思政建设目标的实现,促进课程的持续改进,深化以学生为中心的教育教学模式改革,方法针对性强、直观有效。

关键词:课程思政;动态评教;思政融合;持续改进;国际化课程

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)27-0010-05

Abstract: The highly integration of curriculum ideological and political training goals with conventional courses is the focus and soul of current curriculum ideological and political construction, but the rationality and acceptance of the integration of ideological and political is difficult to measure. With the booming development of online and offline hybrid teaching in recent years, the new modern teaching mode is helpful to obtain timely feedback from students in practice. The continuous improvement program of ideological and political integration dynamic evaluation designed in this study overcomes the disadvantages of post-evaluation and helps teachers to quickly improve the ideological and political integration effect of professional courses in practice. Based on the featured courses, this paper designs a continuous improvement program of ideological and political integration dynamic evaluation and teaching, which is closely related to the ideological and political orientation of the curriculum and dynamically assisted correction, and shares the multi-stage practice results of this program. Practice has proved that this program, relying on Internet teaching conditions to boost the integration of curriculum ideological and political construction, can effectively ensure the realization of the goal of curriculum ideological and political construction, promote the continuous improvement of the curriculum, deepen the student-centered education and teaching mode reform, the method is targeted, intuitive and effective.

Keywords: curriculum ideology and politics; dynamic teaching evaluation; ideological and political integration; continuous improvement; international curriculum

课程培养目标中“知识技能”类目标的达成效果相对容易评价,然而与课程思政紧密相关的“思想素养”目标达成效果往往评价不一。参考单一评教体系的学生评教可能受到多方面因素的影响而呈现不客观的结果[1],且粗泛型评教结果的利用不当将使得其对后续思政融合教学的指导作用不能体现[2],这引发了学者的研究,并提出了一些改进策略,如基于学生评教形成“以评促教”机制[3],不断丰富评教指标[4],采用数据驱动开展学生评教实践[5],设计动态评教机制[6]等建议。但由于各课程专业、学情和教师授课特色等多方面差异,以上评教机制并未在教学过程中得到广泛推广,特别是基于实时评教后的课程后续改进方面。

随着线上线上混合式教学方式的推广,在“互联网+”条件下课堂教学从“教的范式”向“学的范式”转变[7]。与以往常规线下课程[8]不同,线上线下混合式课程的建设需要依托网络教学平台的功能展开,针对常见的“课程失范”与“课程失效”等现象[9],有望推行动态评教机制及时获取学生对学习效果的反馈,从而有针对性地推进教学方案的实时改进。引入线上平台后,课程评价的时间和形式更加灵活多样,评教数据的获取与评教信息的提炼也更及时便捷。这为设计与实施动态评教持续改进方案提供了有效支撑,从而助推课程模式的改革与创新。

动态评教持续改进方案需要基于特定的课程内容、教学要求、学生专业特点及培养目标等方面有针对性地展开,作用于阶段性培养目标较为清晰的专业类课程,有助于完善创新型课程的效果评价并推动持续改进。以本文依托课程(南京信息工程大学统计学(英语)课程)为例,为促进课程思政融合持续改进,整体方案以“学为中心”“立德树人”为指导思想。首先基于课程定位明确动态评教目标,进而设计动态评教方案并构建指标体系,动态获取学生评价数据后生成推荐的改进方向,结合定性分析生成改进方案。通过多阶段评教实践行动,验证了该方案不但紧扣课程思政定位而且可实现动态辅助纠偏;不但提高了学生们对课程的参与感,激发了学习积极性和主动性,而且有效提升了授课效果,促进了课程思政建设的持续优化。方案便捷易操作,实践性强,对包括课程思政在内的多种课程创新的教学方案改进均具有积极作用。

一、基于课程思政的评教目标分析

基于习近平总书记在全国高校思想政治工作会上“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”的重要指示,高校思政教育的根本途径在于强化思想理论教育和价值引领,强调传授学生专业知识和传递正确思想结合的课程思政化建设。随着多维度教学改革的推进,课程思政化建设往往与其他教学创新形式融合。以本课程(“英文”+“信息化”+“思政”的创新授课模式)为例,新的课程教学方案不仅是针对原有教学方案的语言体系和教学工具更新,而是一套新型的基于综合教学条件的国际化高素养人才培养方案。如果课程教学方案设计不佳且未被及时察觉更新,可能会使学生逆反心理加剧,导致“课程失范”与“课程失效”,这就要求评教目标的实现不但要能实现多维教学效果评价,而且需要基于动态及时的反馈与调整。

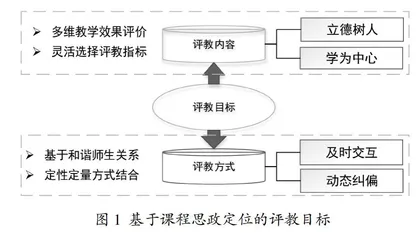

评教目标分为评教内容与评教方式两个方面(图1)。评教内容需基于传统评教内容围绕“学为中心”与“立德树人”适当更新,评教方式需支持师生及时交互与教学方案动态纠偏从而实现在授课过程中持续改进的目的,进而保证“互联网+教学”模式跨界融合性、创新驱动性和结构重塑性等特点[10]的体现。

二、强化课程思政的评教改进方案设计

由于授课对象类型及特点、培养目标和授课环境等方面的差异,不同课程的建设及组织都应有不同的侧重,其评教方案也应因地制宜。以“学为中心”“立德树人”作为指导思想评价教学有效性,意味着学生愿意主动且诚实地评价自己是否通过前期课程实现了知识的增值,提升了自己的知识技能和综合素质。为了实现这一目标,评教改进方案必须满足“事前沟通—事中匿名—事后反馈”的原则。

思政化建设下课程有效性的及时反馈非常必要。课程需要在每次评教前完成课程组织方案的师生共享,如基于在线教学平台的包括“课前—课中—课后”的整体教案,可公布在课程平台供学生查阅并收取反馈;评教前与学生充分沟通,在课程授课周期内选择多个评教点,依托教学平台鼓励学生展开动态在线评教,结合相关教师和督导专家意见每阶段参照评价数据推进教学方案的改进,动态评教改进方案如图2所示。

动态评教改进方案具备以下特点。

1. 立足课程定位的指标体系构建

基于课程定位的评教目标,并参照传统评教指标体系,可分为“知识能力培养”和“综合素质培养”两个维度[11]考察课程“学为中心”和“立德树人”指导思想的完成程度,见表1。“知识技能”类指标测评相对直观,学生易于针对当前阶段的此类学习效果展开评判,每一阶段评价都是教学方案持续改进的基础与方向;“综合素质”类指标注重课程整体性与一致性评价,不同阶段针对此类指标的评价对比可以反映出课程在综合素质培养方面累积达到的成效。

2. 体现动态纠偏的权重设置评价

考虑到课程定位和目标达成度[12],仅基于均衡权重的指标打分方式对教学方案改进的针对性启示较少,相对于依赖指标评价数据差异性的客观赋权法,基于学生评教的主观赋权法在反映评价指标重要性方面更直观有效,有助于体现“学为中心”的分阶段课程优化指导思想。本课程采用简化德尔菲法从学生视角出发分阶段动态采集课程指标的改进重要度。动态权重设置主要作用于评价指标体系中的“知识能力培养”模块,从而体现学生针对课程知识能力培养的不同方面改进的迫切程度,以供及时分析下阶段课程的改进方向。而“综合素质培养”维度指标采用固定权重法保证分析的一致性,以供横纵向对比课程改进效果。

利用平台功能获取评教数据后,针对定量评价的分析可以在获得阶段性教学有效性评价的同时自动生成下一阶段重点改进方向的提炼,实现动态纠偏;在此基础上结合定性的意见建议制定并完善下一阶段的教学方案改进策略。

三、实现课程思政的动态评教实践

基于动态评教指标体系,本课程在多个评教节点利用云端平台的“问卷调查”功能实时获取学生匿名对不同指标在课程建设过程中重要程度的认知以及对应阶段相应评价的数据。与表1对应,知识技能培养指标(A1—A7)的重要程度认知及指标评价皆采用5级里克特量表评价,用于提炼本阶段课程建设的主要问题和短板用以找出下一阶段优化方向;综合素质培养指标(B1—B3)作为各阶段授课效果的效标,采用十级数字评分法,以评价对应阶段的总体效果。前三个评教时间点获得的知识技能培养类指标评价均值数据对比如图3所示,获得的综合素质培养类指标评价线图如图4所示。

评教体系中“知识技能培养”指标权重根据学生评教动态调整,并采用最小—最大归一化处理后用于课程评价,打破了传统课程评价单一笼统的弊端。结合指标评价数据计算加权失分项,对不同指标的失分程度线性加权标准化后,可以得出不同方面需要改进的相对程度,据此获得当前课程建设急需改进的方向。以第一个评教点数据为例,改进方向选择分析过程见表2,如设定改进紧迫性超过20%的指标项是重点改进方向,则“A7作业测试”与“A4课堂管理”成为急需重点改进的方面。