“产出导向法”在海军航空英语课堂教学中的实践研究

作者: 徐晓娟 张东力 任苗苗

摘 要:为进一步提升海军航空英语的教学效果,尝试将“产出导向法”(POA)应用于海军航空英语课堂教学,以“飞机进近”专题内容为例,开展为期两周的教学实验,展示基于“产出导向法”的教学设计和教学流程,阐述学员和观摩教员的反馈及建议,反思“产出导向法”在海军航空英语课堂教学实践中需要注意的问题,指出“产出导向法”在海军航空英语课堂教学中的可行性,为军事类专门用途英语教学改革提供有益参考。

关键词:海军航空英语;教学效果;产出导向法;课堂教学;专门用途英语

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)27-0119-04

Abstract: To improve the teaching effect of Naval Aviation English, Production-Orientated Approach (POA) is applied in the classroom teaching. Guided by POA, a two-week experiment concerning the section of Approach is conducted. The teaching design, the teaching procedure and the feedbacks and suggestions of the students and participating teachers are presented. The author's reflections and the feasibility of POA in the teaching of Naval Aviation English are also delivered. The experiment serve as a beneficial reference for the reform of Naval Aviation English teaching and military ESP.

Keywords: Naval Aviation English; teaching effect; Production-Orientated Approach; classroom teaching; English for specific purpose

海军航空英语是海军院校的重要ESP(专门用途英语)课程之一,旨在培养海军飞行学员的航空英语能力,尤其是口语产出能力,满足学员将来执行多样化涉外任务的需求。为提升该课程教学效果,一线英语教员从教学模式和教学方法等层面积极开展一系列教学改革,将“产出导向法”(POA)应用于海军航空英语课堂教学,是其中的重要举措。“产出导向法”(POA)是文秋芳教授基于中国外语学习者特点提出的一种具有中国特色的外语教学理论,最初是针对英语专业教学改革,后来逐渐拓展到大学英语教学领域,在激发外语学习者学习主动性和积极性、培养外语学习者自主学习能力及提升外语课堂教学效果方面发挥了重要作用。

一、“产出导向法”(POA)研究综述

自“产出导向法”(POA)提出以来,广大一线英语教师将其应用于课堂教学实践并提出了一系列的建议,推动该理论不断发展,为中国的外语教学改革提供了理论依据。在知网上以“产出导向法”和“英语”为主题进行搜索,从2015年初至2021年9月,相关论文共1 538篇,其中89.7%左右的文章是关于“产出导向法”在通用英语中的应用和实践,例如张文娟[1]将“产出导向法”应用于大学英语写作教学,通过对比实验组和对照组之间作文质量和目标语言项目之间的差异,探讨了“产出导向法”在大学英语写作中的有效性;张伶俐[2]通过在大学英语综合课程中的教学实验,指出“产出导向法”在提高学生的听力、写作水平方面效果显著;王丽丽等[3]以“产出导向法”为理论框架,提出了建设大学英语混合式“一流课程”的具体方法和有效策略。有10.3%左右的文章是关于“产出导向法”在专门用途英语领域的应用,例如:刘凌燕等[4]以律法英语教学为例,探讨了“产出导向法”在研究生专门用途英语教学中的适用性;樊继英[5]探讨了“产出导向法”在商务英语信函写作教学中的应用和效果;李晓彤等[6]以“产出导向法”理论体系中的“学用一体”教学理念为指导,构建了涉外护理英语听说互促效应一体化教学模式,指出了“学用一体”教学理念对教学的促进作用。

然而,“产出导向法”应用于军事类专门用途英语课程的相关研究和实践尚属空白,因此,笔者尝试将该理论应用于海军航空英语课堂教学中,探讨其在海军航空英语课堂教学中的可行性、教学效果及可能存在的问题。

二、理论基础——“产出导向法”(POA)概述

“产出导向法”理论自提出至今,其发展经历了三个阶段:输出驱动假设、输出驱动-输入促成假设和“产出导向法”(POA)体系形成。“产出导向法”(POA)理论体系由教学理念、教学假设和教学流程三部分构成,其中核心教学理念包含“学习中心说”“学用一体说”和“关键能力说”三部分;教学假设包含“输出驱动”假设、“输入促成”假设、“选择学习”假设和“以评促学”假设四种假设;教学流程则由“驱动(Motivating)”“促成(Enabling)”和“评价(Assessing)”三个阶段构成[7]。“产出导向法”(POA)理论体系主张一切教学活动以实现有效教学为目标,充分发挥教师的主导作用和学生的主体地位,将输入性学习和输出性产出相结合,兼顾英语教学的双重目标,即工具性和人文性目标。

将“产出导向法”(POA)理论应用于课堂教学主要是在三种教学理念和四种教学假设的指导下,严格遵循“产出导向法”(POA)理论“驱动—促成—评价”的流程开展。其中,“驱动”阶段,教师要设计恰当的产出任务,尤其是选择具有认知挑战性的话题,明确呈现交际场景,以此激发学员产出任务的热情和积极性;“促成”阶段,教师要充分发挥“脚手架”的作用,基于学员的语言水平、认知水平和知识水平,为学员提供输入性材料、引导学员对输入材料进行选择和加工,提取产出任务需要的内容、语言形式及话语结构[8];“评价”阶段,采用师生合作评价方式,在教师引领、师生共同确立恰当评价标准的基础上,针对学员不同类型的产出结果,评价主要分为即时评价和延时评价两种。无论哪种评价方式,教师都要保证评价的针对性和区别性。

三、“产出导向法”在海军航空英语课堂教学中的应用

遵循“产出导向法”(POA)的教学流程,笔者设计了海军航空英语课程一个专题的教学方案,进行了为期2周的教学实验,每周2学时,教学对象为2019级某专业学员(1)班,班级人数为30人。教学过程中,邀请5位经验丰富的海军航空英语教员随堂观摩。教学实验结束后,通过开放式问卷调查、半结构式访谈及要求学员撰写反思日志、主讲教员本人撰写教学反思日志和观摩教员提出反馈等形式,收集教学实验所有相关人员对“产出导向法”在海军航空英语课堂教学中的反馈和评价。

(一)教学内容

笔者选取了海军航空英语课程空中交通管制中的一个专题——“飞机进近(Approach)”作为教学内容,“空中交通管制(Air Traffic Control)”是指为保证飞机飞行安全和飞行效率、维护空中秩序而利用技术手段和设备对飞机进行管理和控制,“飞机进近”是飞机安全着陆前的重要阶段,也是空中交通管制的重要飞行阶段,机组人员与管制人员必须保持良好的通信,是学员必须掌握的重要知识点之一。

(二)教学目标

作为专门用途英语课程,海军航空英语具有专业性和实用性双重特点,因此,基于该课程的双重属性,设置了知识目标、能力目标和素质目标三层目标。其中知识目标是掌握“飞机进近(Approach)”的主要类别和基本流程;能力目标包括掌握“飞机进近(Approach)”过程中所用到的航空术语、基本词汇、短语和特殊的句式结构,提高飞行员与空管人员交流的口语产出能力;素质目标是培养飞行学员的安全意识、规则意识及新时代革命军人的责任感和使命感。

(三)教学实验过程

教学实验过程严格按照“产出导向法”(POA)的驱动(Motivating)、促成(Enabling)和评价(Assessing)三个阶段展开。

1. 驱动(Motivating)阶段

根据“产出导向法”,在驱动阶段,教师设计具有潜在交际价值的产出任务,尤其是学员在未来职业生涯中可能会遇到的交际场景,明确产出任务的话题、目的和身份和场合等要素[9],确保交际场景的真实性,以此来激发学员学习的积极性,驱动学员的表达欲望。

首先,教员可与学员一起回顾前面专题中所学的空中交通管制人员的主要分类和职能、飞机滑行、起飞及离场等各阶段的标准程序和航空术语,了解“飞机进近”与其他飞行阶段一样存在标准程序和双向通信,以此缓解学员学习新知识的焦虑。然后教员呈现产出场景,布置本专题的产出任务——假设国航某航班将于夜间11点左右飞抵上海虹桥机场,应采用哪种进近方式?要求学员以小组为单位,进行情景模拟,模拟机组人员与空管人员之间的标准通信程序以及通话内容;模拟时,语言表述尤其是航空术语使用要准确,发音要清楚,角色分工要明确,交际活动要完整。布置完产出任务后,教员可提出以下三个问题供学员思考并基于此对产出任务进行初步尝试:

(1)飞机于夜间11点抵达机场,飞机进近时要考虑到哪些条件?

(2)采用哪一种进近程序更安全?目视进近还是仪表进近?

(3)机组人员与空管人员之间的通信可能涉及哪些信息?用到哪些航空术语、词汇和句型结构?

教员组织学员通过小组讨论与个人展示相结合的方式,让学员对任务进行初步尝试。学员在初步尝试的过程中可能会遇到各种困难和问题,例如缺乏“飞机进近”相关背景知识和相关航空术语,对大多数学员而言,这些难题会产生强烈的驱动性,为学员创造“饥饿感”,激发学员学习的热情和动力,激励学员主动去学习新知识、探索解决困难和问题的方法。

2. 促成(Enabling)阶段

在促成阶段,教员必须充分发挥其“脚手架”的作用,围绕产出任务,指导学员从内容、语言形式及话语结构等方面有选择地处理输入材料,促成产出任务的完成。可供学员选择性地使用输入材料,包括教材和补充性材料。教材内容包括“飞机进近”情景对话,词汇及句型结构;补充性材料包括“飞机进近”背景知识及“飞机进近”的视频资料。

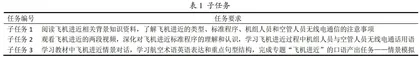

为进一步缩小产出任务与输入材料之间的距离,教师把产出任务分解为3项子任务,要求学员分步完成。子任务见表1。

对在校学员而言,尚未体验飞行,“飞机进近”是个抽象而陌生的概念。因此,子任务1目的就是使学员通过阅读“飞机进近”相关背景知识资料,在大脑中构建关于“飞机进近”的基本知识框架,形成理性认识,作为后续任务的理论基础和背景知识。鉴于背景资料专业性较强,具备一定难度,学员完成阅读、理解并从中提炼重要相关信息耗时较长,因此,这一任务要求学员在课前完成。在课堂上,教员要求学员用英语口头阐述子任务1中了解的“飞机进近”的主要类型和标准程序,以此来检查学员子任务1的完成质量。

通过子任务2,学员可以对“飞机进近”场景形成直观而形象的认识。虽然该视频的语言为汉语,但是,学员通过该视频可以捕捉“飞机进近”场景中涉及的重要内容、通信用语及话语结构。

通过完成前两个子任务,学员已对“飞机进近”场景及其相关规则具备了基本的了解,并以此为依托,从教材提供的情景对话、参考词汇及句式结构中进行筛选,为完成本专题的产出任务进一步做好语言层面的准备。教员在完成子任务3的过程中,向学员再次强调“选择性输入”的原则,只选择那些对完成产出任务有用的内容、语言形式及句式结构。学员完成子任务3的过程中,教员要引导学员注意“飞机进近”程序的规范性以及无线电通信语言的准确性,尤其是航空术语的准确性。

3. 评价(Assessing)阶段

“产出导向法”评价阶段的主要目的在于以“评”促“学”,即通过评价学员的“产出任务”,使教员可以及时了解和掌握教学效果,同时也可以帮助学员进一步发现自己的问题,为后续的学习提供借鉴。