黑龙江省产业发展与高等工程教育协同度分析

作者: 王志臣 张福利 于越 朱礼贵

摘 要:根据高等教育适应论,地方产业发展对高等工程教育起到重要支撑和制约作用,而高等工程教育则通过培养工程人才推动地方产业发展。黑龙江省提出了“工业强省”战略,产业发展迫切需要工程人才。通过对黑龙江省产业现状和人才需求进行分析,得出重点产业人才需求类型以应用型为主,探究黑龙江省应用型高校工科毕业生的就业情况,对产业发展与高等工程教育的协同度进行分析,揭示存在的问题和原因,并提出解决对策。该研究对于提升黑龙江省产业发展与高等工程教育的协同度,促进工科专业就业率和留省就业比例具有积极的推进作用。

关键词:高等教育;工程教育;应用型;产业发展;协同度

中图分类号:G646 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)31-0076-04

Abstract: According to the adaptation theory of higher education, the development of local industry plays an important role in supporting and restricting higher engineering education, while higher engineering education promotes the development of local industry by cultivating engineering talents. Heilongjiang Province has put forward the strategy of "strengthening the province by industry", and the industrial development urgently needs engineering talents. Based on the analysis of the current industrial situation and talent demand in Heilongjiang Province, it is concluded that the talent demand type of key industries is mainly application-oriented. This paper explores the employment situation of engineering graduates from application-oriented universities in Heilongjiang Province. The synergy between industrial development and higher engineering education is analyzed. The existing problems and reasons are revealed, and the countermeasures are put forward. This study has a positive role in promoting the synergy between industrial development and higher engineering education in Heilongjiang Province, and promoting the employment rate of engineering majors and the proportion of employment in Heilongjiang Province.

Keywords: higher education; engineering education; application-oriented; industrial development; synergy

工业在国民经济体系中占据主导地位,决定着国民经济现代化发展的速度、规模和水平。世界各国均高度重视工业体系的建设与发展,欧美发达国家提出了振兴工业政策,如德国工业4.0计划、美国制造业创新计划等。我国也提出了智能制造2025计划,由“中国制造”升级为“中国智造”。黑龙江省作为东北老工业基地,近年来不断进行产业结构优化,提出了“工业强省”战略,加速布局战略新兴产业。

产业的发展需要工程人才支撑,而高校是培养工程人才的基地。刘国瑞等[1]认为产业发展转型是促进高等工程教育发展的动力,高等工程教育通过结构调整来破解自身发展问题,进而增强高等工程教育的适应性。马廷奇[2]提出高等工程教育在我国产业发展的不同阶段,通过不同的人才培养模式来适应当时的产业发展。王孙禺等[3]认为工业化建设的规划及其建设推进,始终是我国工程教育直接发展动力和主要影响因素。Ahrweiler等[4]认为,工程教育与产业发展之间的关系可看似复杂网络和适应性沟通的结合体,两者之间分别进行知识生产和财富创造,并进行相互交流。上述分析可见,工程教育人才培养与产业发展具有密不可分的关系,该种关系可以用协同度进行表述,两者的协同度决定着工程人才供给侧和需求侧的匹配程度。

为此,本研究针对黑龙江省产业发展现状进行分析,探究黑龙江省产业发展的人才需求,通过黑龙江省高校工程人才的培养现状和就业情况探究,对产业发展与高等工程教育的协同度进行分析,挖掘两者协同度出现的问题和原因,并提出相应的解决对策。

一、黑龙江省产业发展与人才需求

(一)黑龙江省产业发展

黑龙江省辖区总面积47.3万km2,边境线长2 981.26 km。下辖12个地级市、1个地区,共54个市辖区、21个县级市、45个县和1个自治县。根据《2021年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报》,黑龙江省实现地区生产总值(GDP)14 879.2亿元,第一产业较2020年增加3 463.0亿元;第二产业增加3 975.3亿元;第三产业增加7 440.9亿元。三次产业结构比例为23.3∶26.7∶50.0。全省规模以上工业增长7.3%,重点产业中装备工业增长13.3%,石化工业增长9.8%,能源工业增长6.3%,食品工业增长6.1%。可见,在新冠肺炎疫情的不利影响下,黑龙江省产业发展态势仍然较好。

《黑龙江省工业强省建设规划(2019—2025年)》提出建设“433”工业新体系,即优先发展绿色食品、高端装备、新材料和生物医药四大战略性产业,重点培育新一代信息技术、新能源和节能环保三大先导性产业,优化提升化工、汽车和传统能源三大基础性产业,为工业强省建设提供坚实支撑。

(二)黑龙江省产业人才需求

产业的发展带动着人才的需求,根据《黑龙江省重点产业(行业)急需紧缺人才目录》,关于高端装备、化工、生物医药、高品质农业、新材料、新一代信息技术、新能源、节能环保、汽车和特色现代服务业10个行业领域的人才需求分析表明,急需紧缺人才中经营管理人才、专业技术人才和技能人才占比为20%、58%和22%。目录中专业技术人才主要指工程师类岗位工作者,可以看出,重点产业对于工程师类人才的需求量更为突出。如机器人与智能装备领域,机械工程师、电气工程师、机器人研发工程师和电子技术工程师的人才需求紧缺程度均为最高的三颗星,要求为本科以上学历,且重视工程软件和工具的使用。依据上述人才特征,该部分人才对应高等教育人才培养类型定位中的应用型人才。因此,黑龙江省产业发展对高校应用型工程人才培养提出了新的诉求。

二、产业发展与高等工程教育的协同度分析

随着产业结构和发展模式的转变,以及工程教育自身的不断发展,高等工程教育与地方产业发展形成互推作用。潘懋元提出的高等教育适应论指出:一方面教育要受一定的社会政治、经济和科学文化所制约;另一方面,教育必须为一定的社会的政治、经济和科学文化服务[5]。可见,产业发展与高等工程教育之间互利共生。地方产业发展对高等工程教育起到了支撑和制约的作用,而高等工程教育则通过培养工程人才、提供科研成果等方式推动地方产业的发展。

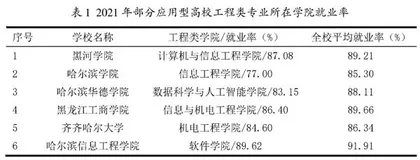

黑龙江省目前正处于产业优化调整和新兴战略产业发展的关键期,省内高校要根据地方产业发展的新需求,及时调整人才培养战略,尤其是工程教育人才的培养数量、结构、定位和规格等。黑龙江省产业发展迫切需要应用型工程人才,然而当前应用型高校工程人才培养有一定问题,表现为一部分应用型高校工程类专业毕业生找不到合适的工作,就业率偏低,根据黑龙江省各高校2021年度就业质量年度报告得出,表1为部分应用型高校工程类专业所在学院的就业率情况。从表1可以看出,工程教育类专业所在学院的就业率不高,部分高校的工程专业学院就业率甚至低于全校平均就业率,反映工程教育人才的供给侧与需求侧存在不匹配的现象;一方面黑龙江省产业发展对机电类、信息类工程师的需求迫切,另一方面应用型高校的相关专业毕业生却找不到与专业匹配的工作,表明当前地方产业发展与高等教育工程之间的协同度仍有待加强。

造成地方产业发展与高等工程教育协调度较低的原因主要有以下两方面。

(1)目前高校工程人才培养对产业需求的跟踪有效性不足。专业人才培养方案修订周期一般为四年,而当前形势下产业技术革新速度快、周期短,专业人才培养远落后于产业技术发展。在修订培养方案时,由于调研企业数量有限,对产业实际需求的挖掘深度不够,且限于专业师资、办学条件等诸多因素,难以设置对产业及时对接的课程体系。高校更关注于招生数、毕业生数和就业率等数据研究,缺乏对产业发展的实际人才需求及学生就业质量的深入挖掘。

(2)目前高校工程专业设置与产业发展的紧密型不足。专业经过多年办学历史的积累,师资、专业方向和课程体系已经基本固定,在该模式下也培养出了一批批优秀的毕业生,因此不愿意改变传统的专业方向和课程体系,教师对于产业新技术应用于课堂并不积极。大量的传统工科专业没有及时进行升级改造,导致传统产业人才需求虽已饱和,但高校还在源源不断地提供具备相关技能的人才。而战略新兴产业人才需求急迫,而高校相关专业的毕业生能力却与其要求相差甚远。

三、协同度提升策略研究

(一)实施校企“六共”培养

应用型工程专业以培养为产业服务的工程师为主要定位,而工程师能力培养一部分在高校专业课程和实践中获取,另一部分则需要在进入某一产业后,在实际岗位的工作实践中获取。因此,高校需要与企业建立紧密的校企协同育人机制,实施“六共”培养,面向产业需求培养与之匹配的工程人才,“六共”培养具体如下。

1. 校企共同制定培养方案

培养方案是专业人才培养的“蓝图”,只有制定适应于产业需求的培养方案,才能培养适应于专业需求的工程人才,此时需要将产业行业的管理人员、工程师等纳入人才培养方案修订工作组,企业专家深入参与专业人才培养目标和毕业要求的制定,使得毕业生5年左右能够达到工程师的岗位预期能力,毕业时的能力能够达到或超过企业用人的基本要求。遵循OBE的教育理念,建立合理的课程支撑矩阵,对毕业要求进行有力支撑,保证毕业要求和培养目标的实现。

2. 校企共同实施培养过程

工程人才培养应将岗位实践前置到课堂,使学生提前掌握产业发展方向。而高校教师往往是硕士或博士毕业后直接到高校工作,缺乏产业实践经验,难以讲授与产业前沿紧密相关的实践课程。通过建立紧密的校企协同育人机制,学校教师讲授课程理论部分,聘请企业工程师来校讲授课程实践部分,形成学校教师与企业工程师的“双师”课堂,有效形成理论与实践的协同培养机制。

3. 校企共同建设实践基地

实践是提升工程师能力的关键环节,实践主要包括课内实践、集中实践和第二课程实践,这就需要专业拥有充足的校内外实践基地,校内实践基地主要满足课程实践和部分集中实践教学的需求;校外实践基地主要满足专业综合实践(实习)和第二课程实践的需求。高校应加强与企业共建校内外实践基地,一方面高校应及时引入企业真实场景和设备,建立能够与产业接轨的虚拟实验环境;另一方面高校应加强对校外实践基地的投入,使得校外实践基地在环境、师资和教学管理等方面真正满足实践需要。