基于思政育人导向的电动力学课程教学实践与反思

作者: 成鹏飞 王晓娟 王军 马保科 程琳 韩小祥

摘 要:电动力学是应用物理学和光电信息类本科专业一门必修的学科基础课。在国家课程思政教学改革的大背景下,该文就电动力学课程教学,结合研究现状和自身教学实践,对目前存在的问题进行剖析,并提出改革措施,同时强调思政育人导向对教师和学生的双向作用。这一教学改革的实践和探索,对专业课程思政育人课堂效果的提高有明显的促进作用。

关键词:思政育人;电动力学;课程教学;存在问题;改革措施

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)31-0093-05

Abstract: Electrodynamics is a required basic course for applied physics and photoelectric information majors. Based on background of the reform of ideological and Political Education in National Curriculum, combining with the present research situation and teaching practice, this paper analyzes the existing problems in the teaching of Electrodynamics, and puts forward reform measures. At the same time, it emphasizes the dual role of ideological and political education guidance for teachers and students. The practice and exploration of this teaching reform can promote the improvement of the classroom effect of ideological and political education in professional courses.

Keywords: ideological and political education; Electrodynamics; course teaching; existing problems; reform measures

1998年,教育部第一次全国普通高等学校教学工作会议召开,会上明确提出要增强质量意识,加强素质教育。2004年,教育部又召开了第二次全国普通高等学校本科教学工作会议,以“大力加强教学工作,切实提高教学质量”为主题,要求各高校从精力和财力两个方面为本科教学质量的稳步提升保驾护航。至此,我国高等教育改革与发展进入了一个新的阶段。2007年,“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的启动更是起了催化剂的作用,各个本科院校对相应课程纷纷开展教学改革,一时间可谓生机勃勃,活力满满。

电动力学是应用物理学和光电信息类本科专业一门必修的学科基础课,相关专业课教师也积极响应国家的号召,加入到教学改革的浪潮之中。2010年,以“素质、能力和知识”为主要目标的物理学与应用物理学本科教学指导性规范的颁布更是将物理专业的教学改革推上一个新台阶。就电动力学课程而言,改革的新思想、新方法一一涌现,可谓“八仙过海,各显神通”,具体表现在教材内容的剖析[1]、可视化教学软件的应用[2-3]、现代化教学模式的引入[4-5]、思维和创新能力的探究[6]、个别疑难问题的探讨[7]和精品课程平台的搭建[8]等方面,这些都为本课程教学质量的提升和教学目标的完成起到强有力的促进作用。

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中指出,“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”,以便构建全员、全过程和全方位“三全育人”的大格局,推动高校大力加强课程思政建设,设计课程思政教学体系。至此,在各门专业课中融入思政内容已成为教学改革的主旋律。南京大学的王振林教授[9]从“传道、授业、解惑和立德”四个方面阐述了在电动力学课程中融入思政内容的认识和体会,表明课程思政的开展有助于“坚守科学真理、培育专业精神、坚定发展自信和弘扬师者风范”。齐齐哈尔大学的刘晓军副教授等[10]从“章节思政内容、以国家成就提升荣誉感和爱国热情、培养学生能力素质和教师人文示范、课堂教学实践”四个方面为电动力学课程融入思政内容提供例证。陕西师范大学的郭芳侠副教授等[11]就基于核心素养的电动力学翻转课堂教学效果进行了实证研究,为思政背景下教学改革的顺利开展提供了一条新的途径。

综上所述,经过近二十年的打磨,电动力学课程教学改革已取得了明显的成效。只不过在2016年之前,并未明确提出课程思政,但许多教改观点中已经或多或少渗透了课程思政元素。如今,课程思政有章可循,有度可依,在此良好形势下,电动力学课程中融入思政内涵虽有一定的研究,但相比于大学物理等公共基础课,仍然十分有限,因此很有必要进行这方面的探讨。

电动力学是物理和光电信息类本科专业开设的核心课程,是物理学理论的一个重要组成部分,同时也是物理学的四大力学之一。其是在电磁学实验定律的基础上通过归纳、演绎而形成的关于电磁场本质及其运动规律的理论体系,是一门理论性较强的课程。教学内容包括电磁现象的普遍规律、静电场、静磁场、电磁波的传播、电磁波的辐射、狭义相对论、带电粒子和电磁场的相互作用。该课程包含的物理概念抽象,物理思想深邃,数学公式繁多。学生需要具备矢量运算和推导论证等扎实的数学功底,并能够透过表象的公式感悟蕴涵的深层次意义。

本文结合研究现状、电动力学的课程特点和自身教学实践,就电动力学课程思政中存在的问题、改革措施和实施成效作以阐述。

一、存在问题

(一)理解深度不够

“课程思政”是相对于“思政课程”,即思想政治理论课来讲的,是指高校所有课程都有思想政治教育的功能,要求发掘高校各门课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,有效融入课堂教学各环节,实现思想政治教育和知识体系教育的有机统一[12]。专业课中的课程思政,不是指在专业课中嵌入思政元素,也不是在专业课程中融入思政元素,而是在专业课中挖掘其蕴含的思政元素,即育人元素[13]。

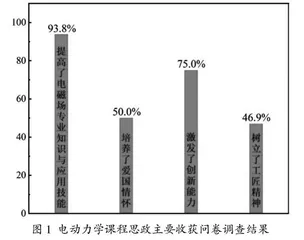

在电动力学教学中,受传统教学观念的影响,物理课程除了书本知识的学习,还应注重物理思想的渗透,创新思维的培养,因此挖掘的思政元素多聚焦于物理学理论建立的历史过程,这有助于学生认识事物螺旋式上升、波浪式前进的发展特点和规律,建立辩证唯物主义的世界观和方法论。而育人元素中,更多的还应包含家国情怀、责任担当、诚实守信、无私奉献和团结合作等人文精神。通过调查发现,在以往电动力学课程思政教学中,学生的主要收获仍旧以提升专业技能和激发创新能力为主,人文精神相对欠缺,如图1所示。

科学技术存在先进和落后之分,但其本身并不存在自在的善恶指向,科学能将原子能变为原子弹式的杀人利器,也可将其开发成核电站增添人类的幸福[14]。因此,专业课程思政,更应凸显育人功能,以育人为根本导向。

(二)融合程度不够

习近平总书记指出,好的思想政治工作应该像盐,但不能光吃盐,最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然吸收。这就启发我们,在专业课教学中,章节知识点引入思政元素后,再通过教师授课过程中动之以情、晓之以理的引导,让学生从内心深处接受,达到春风化雨、润物无声的育人效果。以50分钟为一个标准课时,通过对电动力学教学中课程思政元素讲解合理时长调查发现,不同的学生看法不一,如图2所示。

由图2可以看出,大部分学生认为思政元素讲解的合理时长为5~15分钟。在这有限的时间内,要做到思政育人元素盐溶于肴并非易事,需要教师精心安排。电动力学课程本身难度大,备课耗时长,加之课程内容特点,在思政元素引入中存在生搬硬套、强拉硬拽现象。而且,讲解时间极为有限,教师往往习惯于在课尾将思政内容进行蜻蜓点水式的点缀,无法让学生真正做到感同身受,更谈不上思政育人。

(三)评价尺度不够

常言道:“不以规矩,不成方圆。”在电动力学教学中添加思政元素,就应该制定与之对应的考核指标。在传统考核形式中,电动力学课程最终成绩通常包括20%~30%的平时成绩和70%~80%的笔试成绩。平时成绩一般为考勤和作业两项所得,笔试成绩为期末闭卷考试。添加思政考核指标后,在原有考核基础上进行了调整,在试题中要么添加和思政相关的一两道填空或者选择题目,要么写成关于思政方面的小论文。这两种思政考核方式都存在局限性:个别填空或者选择题考察面太窄,容易导致以偏概全;小论文选题角度不统一,就难以用一个标准评定,而且网络资源丰富,无法杜绝抄袭现象,导致评价不公正。更为严重的是,这种考核方式未能真实地反映学生平时课堂思政学习情况,也得不到学生的重视,达不到思政育人要求,最终形成“雷声大、雨点小”的局面。

二、改革措施

(一)转变思想观念

第三十个教师节前夕,习近平总书记在同北京师范大学师生代表座谈时提出,做一名新时代的优秀教师,必须要“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”。按照“四有”标准,教师只有身体力行、做好表率,学生才能虚心接受、立行立改。在电动力学课程思政教学过程中,教师首先要了解本专业学生的知识背景、认知程度和心理特点,然后制定切实可行的教学目标,具体表现在大纲的修订、讲稿和教案的重新编写及PPT课件的制作与完善。根据章节内容,挖掘思政元素,力求均衡分布,既要有物理学史和科学家所倡导的求真、探索、批判和创新等科学精神,建立辩证唯物主义的世界观和方法论,又要有科技前沿和国家成就所体现的爱国、敬业、诚信、友善和民族自豪感、自信心等人文精神,树立正确的人生观和价值观。思政元素的切入可以在课前、课中、课尾或三时段兼而有之,教师根据课堂情况灵活植入。不是拼凑堆砌,而是深入内心,对整堂课能够起到画龙点睛的作用。总之,通过电动力学课程思政元素的渗透,最终达到“家国情怀、知识传授、能力提升、价值引领”的四位一体育人导向要求。

(二)改变教学方法

英国生物学家、进化论的奠基人达尔文先生曾经说过:“最有价值的知识是关于方法的知识。”教学观念的转变固然重要,但如果没有正确的方法,就不会进行有效实践,从而事倍功半,收效甚微。因此,改变教学方法是教学改革的重头戏。基于电动力学的课程内容和思政育人目标,教学方法的改变可从以下两个方面开展。

1. 教学内容的调整

电动力学课程的学习要以电磁学课程为基础,而这两门课程之间开设的时间间隔较长。电磁学一般安排在大二的第一学期,而电动力学在大三的第一或者第二学期,这就导致在电动力学学习中涉及到的一些电磁学知识,学生有遗忘现象。因此,在电动力学上课时,需要对电磁学知识进行回顾,以求温故知新、前后对比,感受异曲同工之妙。比如,带电体激发的静电场求解问题,在电磁学中可以用积分法和高斯定理,而在电动力学中又增加了唯一性定理。将这三种方法列到一起进行对比,让学生仔细体会,都是静电场强的计算,但不同的题型,只有选用对应的方法,才可巧妙处理。借此启发学生,在实际生活中,遇事也是如此,方法得当,事半功倍。正如阿基米德之豪言壮语:“给我一个支点,我就能撬动整个地球。”

另外,电磁学主要以电磁现象为主,和实际生活联系紧密,比如静电复印、避雷针、电子打火器、静电屏蔽防护服、电容器、霍耳器件、电磁炮、电子感应加速器、电磁炉、金属熔炼、软硬磁和永磁体材料等等,这些我们都能够感受真真切切的实物。而电动力学主要以电磁场理论为主,只有电磁波部分应用广泛,比如军事中的探测和定位、日常生活中的手机和电视广播、生产实际中的波导和谐振腔及天线、科技前沿中的5G网络和中国天眼及北斗卫星导航系统等等,这些确实都用到电磁波理论,但电磁波看不见、摸不着,而且一个实体中往往涉及多种技术的融合,理解相对困难。因此,在电动力学教学中,复习电磁学内容时,在对应章节引入相关思政元素,渗透科学精神和人文精神,既可加深学生对原有知识的理解,丰富课堂内容,提高学生兴趣,又可收获思政育人,可谓一举两得。