产教融合视域下土木工程专业实践教学改革探索

作者: 刘凯华 朱江 郭永昌 何嘉年 李丽娟 吴煜华

摘 要:基于产教融合的校企协同育人模式是构建高等教育体系的重要一环,也代表着高校课程改革的发展方向。为推动土木工程专业实践教学改革,该文以混凝土结构课程设计为例,针对课程设计的教学现状进行分析,基于校企协同育人模式在课程设计的教学内容、教学方法、师资队伍建设和考核评价体系等方面提出改革措施,以期为土木工程专业课程设计的持续改进提供参考并进一步深化教学改革与提升人才培养质量。

关键词:产教融合;教学改革;混凝土结构课程设计;持续改进;校企协同

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)31-0131-04

Abstract: The university-enterprise collaborative education model based on the concept of "integration of production and education" is an important part of building a higher education system, and it also represents the development direction of college curriculum reform. In order to promote the reform of the practical teaching of civil engineering, this paper takes Curriculum Design of Concrete Structures as an example, we analyze the current teaching situation of curriculum design based on the university-enterprise collaborative education pattern in the curriculum design teaching content, teaching methods, teaching staff construction. The evaluation system have proposed reform measures, in order to provide a reference for the continuous improvement of civil engineering professional curriculum design, and to further deepen the teaching reform and improve the quality of talent training.

Keywords: integration of production and education; teaching reform; Curriculum Design of Concrete Structures; continuous improvement; university-enterprise collaborative

人工智能、云计算、大数据、区块链及物联网等新一代信息技术的快速发展引发了新一轮的工业革命,也为工程教育带来了新的挑战和机遇。为主动应对新一轮科技革命与产业变革,建设“新工科”的理念应运而生[1]。2016年,教育部首次提出了“新工科”建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”“北京指南”“成电方案”和“新工科F计划”等指导意见。2019年4月,教育部召开了“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会,全面推进新工科建设,加强战略急需人才的培养,提升高校服务经济社会发展的能力。现阶段,我国的新工科建设工作已引发国内外各界的高度关注,是我国高等工程教育对未来发展方向的深度思考,同时也是深化高等工程教育改革的必然路径[2]。

产教融合是行业企业和高等院校依据自身发展需求建立的一种合作机制,其本质是通过生产与教育的一体化实现两者的共赢[3]。因此,在当前新工科的建设背景下,深化产教融合,通过校企协同育人与资源共享打造高等教育共同体,对构筑我国良好高等教育生态与提升行业人才培养质量具有重要现实意义[4]。广东工业大学始终秉持“与产业深度融合、建设极具创新活力高水平大学”的理念,围绕“建设与产业深度融合、极具创造活力、特色鲜明、以工为主的高水平大学”的发展目标,明确本科教育重点深化“四教育一提升”(创新创业教育、产教深度融合教育、国际化教育、跨学科教育和质量文化提升)改革工程,长期以来高度重视校企合作,积极推进产教融合的教学改革工作。

广东工业大学土木工程专业在2015年5月顺利通过了国家住房与城乡建设部组织的本科专业评估,于2019年12月土木工程专业成为国家级一流本科专业建设点。土木工程专业是理论与实践并重的工科专业。随着人们对实践教学环节认识的不断提高,实践教学越来越受到重视[5]。课程设计作为实践环节的重要组成之一,是理论教学与工程实践实现良好过渡衔接的关键一环,是培养学生创造性思维和解决工程实际问题能力的重要教学手段,因此开展课程设计相关的教学改革与发展具有重要现实意义[6-7]。

混凝土结构课程设计是配套混凝土结构设计原理与混凝土结构设计两门课程的实践教学环节,其目的在于帮助学生完成从专业理论到工程实践的认识过程。通过本课程设计的训练,加强学生对学过的混凝土结构知识的理解,熟悉并掌握整体混凝土结构的设计方法与构造要求,培养学生独立分析问题和解决问题的能力,训练学生绘图、查阅设计规范和技术标准的能力,提升学生对知识的应用能力和自主学习能力。因此如何做好混凝土结构课程设计的教学工作,是高校土木工程专业任课教师应当思考和探讨的重要课题。

一、基于产教融合的土木工程专业人才培养模式

随着经济社会发展和产业结构的不断调整升级,产业和教育之间的关系被重新定义。产教融合是产业系统与教育系统相互融合而构成的有机整体,是一种将学习与工作相结合的教育模式。产教融合的发展过程历经产教结合、产学研合作到校企多方协同育人的不同阶段[8],“产”与“教”的关系也从分离逐渐走向和谐互通。2017年10月,党的十九大报告明确提出深化产教融合与加强校企合作的改革任务。2017年12月,国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》,将产教融合上升为国家教育改革和人才开发的整体制度安排。对产教融合实践进行了全面总结归纳,积极推动高等学校开展产教融合人才培养改革,推进我国高等教育内涵式发展。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》提出,要“健全产教融合的办学体制机制”“大力推进产教融合、校企合作”。因此,产教融合是党中央、国务院关于教育和人才改革发展的重大决策部署,是深化我国高等教育改革的重要途径之一,并不断被赋予新的使命和时代内涵[9]。

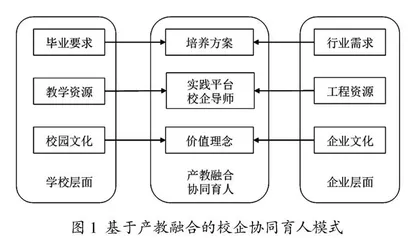

土木工程专业作为一门与工程实践密切关联的应用型专业,具有很强的工程性、实践性和技术性等特点[10],其专业基础课和专业核心课均包含有相关的实践教学环节。通过“引企入校”,将理论教学与生产实际进行有效结合,在优势互补、资源共享、互惠双赢和共同发展的原则基础上建立高校和企业之间需求、资源和文化等各方面的对接,发展基于产教融合的校企协同育人模式(图1)是适应新时代社会发展需求的重要路径。在需求层次上,将学校的毕业目标要求与企业的人才需求进行紧密结合,充分考虑企业对人才的需求标准,紧跟行业发展持续改进培养方案,完善育人体系,培养交叉融合创新型人才;在资源层次上,充分利用学校教学资源与企业工程资源的优势互补,共建实践平台,强化实践育人,由校企导师共同参与学生的培养过程并指导学生的实践教学;在文化层次上,引入优秀企业文化,将之与校园文化进行融合,丰富校园精神文化,共同塑造学生的价值理念,提升学生的社会适应能力和综合素质。

土木工程人才是国家工程技术事业继承、创新和发展的重要因素。随着国家人才培养体制的不断发展完善,大量优秀的行业人才为推动国家经济社会建设和重大工程项目落地作出了积极贡献。随着我国“一带一路”等的深入推进,国际项目和复杂工程项目日渐增多,行业技术的快速发展使得新时代的土木工程人才培养需要做到与时俱进。产教融合理念是将人才培养与行业发展的需求紧密结合,为解决人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量和水平上的“两张皮”矛盾提供了改革思路。因此,通过调动高等院校与企业在需求、资源和文化等多层次的融合交叉,发展基于产教融合的校企协同育人模式,有助于提升我国土木工程行业人才的综合素质,突破阻碍土木工程人才发展的诸多限制。通过创新土木工程人才的培养机制,建立人才培养质量与社会岗位需求之间的直接联系,创建校企共建共赢的育人生态有机综合体,实现校企的“双赢”[11]。

二、混凝土结构课程设计教学现状分析

本文以广东工业大学土木工程专业的混凝土结构课程设计为例,针对该实践环节的教学现状进行了分析,发现在现阶段的教学过程中存在以下问题。

(一)课程设计任务陈旧或单一导致设计过程格式化

混凝土结构课程设计是学生进行较为全面的房建结构设计的第一课。当前楼盖结构设计仍然沿用的内框架砖房结构与现行规范无法有效衔接,且明显滞后于建筑行业发展趋势。89版《建筑抗震设计规范》(以下简称“《抗规》”)已移除了底部内框架砖房的结构形式,01版《抗规》则指出内框架砖房的结构形式仅限于多排柱内框架,10版《抗规》则完全取消了内框架砖房内容[12]。因此,针对当前楼盖课程设计采用的内框架砖房体系的设计任务有必要进行更新,结合当前的行业发展趋势制定紧密联系工程实际的设计任务。此外,课程设计任务的过于“理想化”将导致设计过程的格式化,由此导致很多学生单纯模仿他人的课程设计即可以完成设计任务,缺乏自身进行独立思考的过程,难以培养学生的创新思维及分析问题和解决问题的能力。

(二)教学模式单一导致学生积极性与参与度偏低

混凝土课程设计的教学模式仍是以传统的教师在课堂上的讲授为主,学生在学习过程中的参与度较低,课堂沟通互动环节偏少,学生在学习过程中很容易感到枯燥而丧失学习的兴趣和动力,很难达到理想的教学效果。因此,如何转变教学理念,激发学生自主学习的动力,将“被动学习”转变为“主动学习”是需要关注的问题。课程设计是与工程实际紧密结合的环节,因此单纯地通过课堂学习并不能帮助学生很好地理解设计课题,无法形成有效的感性认识。

(三)青年教师工程背景薄弱、工程经验不足

近年来,随着学校招生规模的扩大,土木工程专业新晋青年教师的比例也在逐年增加。大部分青年教师往往在一毕业后即直接进入高校的教师队伍,其理论知识水平和科研业务能力普遍较高,但缺乏在规划、设计和施工等土木工程行业相关企事业单位的一线工作经历,因而工程背景相对薄弱,欠缺工程实践和工程经验的积累。因此,青年教师在指导学生开展实践类的课程设计教学工作时,不能有效地结合工程实际指导学生,不能较好地达到预期的教学目标。

(四)评价考核机制不够灵活合理无法有效辨识学生全过程表现

现阶段课程设计的评价方式是由平时成绩、计算书与图纸和答辩成绩三部分组成,其中计算书与图纸的占比较大,使得课程设计的成绩评定表现出结果性评价占比偏大而相应的过程性评价不足的特点。平时成绩的核定也相对宽松,特别是现阶段全面推行电子化图纸绘制和计算书编写之后,学生的平时成绩核查工作更是无法有效落实,导致指导教师进行学生的课程设计评价时过多地依靠最终的图纸和计算书,而无法对学生课程设计的整个学习过程进行全面的掌握和了解,无法形成有效的过程监控机制。