司法警官院校人文课程思政挖掘

作者: 张利

摘 要:在便捷入警的背景下,司法警官学院的人才培养模式面临变革。培养学生的跨领域知识融通能力和教育矫正的实践能力,提高学生的职业道德与职业能力是司法警官院校专业教学的重要目标之一。专业的教学活动中课程思政应围绕着预期的学习成果,与社会热点相结合,以传统节日为契机。在此过程中要注意爱国主义教育是永恒的主题,除了将课程思政与专业知识有机融合在一起,还要思政教育形式的多元化。

关键词:司法警官院校;课程;教学;思政;中国传统文化与矫正

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)31-0193-04

Abstract: In the context of convenient entry into the police, the talent training mode of the judicial police officer college is facing reform. One of the important objectives of professional teaching in judicial police colleges is to cultivate students' cross domain knowledge integration ability and practical ability of educational correction, and improve students' professional ethics and professional ability. In professional teaching activities, curriculum thinking and politics should focus on the expected learning results, combine with social hot spots, and take the traditional festival as an opportunity. In this process, we should pay attention to the eternal theme of patriotism education. In addition to the organic integration of curriculum ideological and political education and professional knowledge, we should also the forms of Ideological and political education.

Keywords: The police univertity; course; teaching; ideological and political education; Chinese Traditional culture and correction

近年来,司法警官学院的人才培养模式面临变革,人才培养呈现多维化的特点。在便捷入警的背景下,相关专业及专业方向实行按需培养,因此培养学生的跨领域知识融通能力和教育矫正的实践能力;立德树人,提高学生的职业道德与职业能力就成为司法警官院校专业教学的重要目标之一。本文以中国传统文化与矫正课程为例,介绍在成果导向的理念下司法警官院校人文类课程教学过程之中如何挖掘课程思政的内容。

一、司法警官院校人文类课程思政的重要性

2020年习近平总书记发表文章《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》,文章中强调:办好思政课,最根本的是要全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。司法警官院校由于便捷入警政策的实施,毕业生入警率大幅提高。但同时对其政治素养也提出了更高的要求。毕业生的政治素养直接关系到政法机关队伍建设的质量高低。因此,如何贯彻落实党中央政治建警、对人民警察政治素质要求,加强专业知识的传授与思想政治教育的有机结合,对学生进行政治性引领和进行爱国主义教育,如何正确回答培养什么人、怎样培养人和为谁培养人这个根本问题,成为摆在我们面前的一个重要课题。

现在00后已经成为司法警官院校学生的主体,他们受多元文化因素的影响,崇尚自我,不崇拜权威,传统的价值观和基本道德规范在一定程度上受到挑战。传统的思政教育对于很多当代大学生来说显得枯燥无趣,他们缺乏学习热情,往往视课程思政为单纯地煽情,从内心很难接受甚至反感思政教育。但司法警官院校的学生不是普通意义上的大学生,他们是未来的矫正教育工作者,他们身负着未来矫正违法犯罪人员的重任。如果他们自身都缺乏爱党爱国等政治素养和为人最基本的伦理道德规范,其将来的工作会是什么样子也就可想而知了。如果新一代从事矫正教育工作的警官都是这样,那矫正教育工作的成效就会变得非常低下。因此,司法警官院校必须加强课程思政,加强社会主义核心价值观教育,引导学生自尊、自信、自立和自强。司法警官院校学生的特殊性,是我们司法警官院校加强课程思政的重要原因之一。

二、司法警官院校人文类课程思政的挖掘

司法警官院校课程思政应凸显行业特色,其社会人文类的课程应尽量避免与普通高校同质化的教学,这是司法警官院校人文类课程教学的核心内容。高校社会人文类课程尤其是通识类的课程,经常会出现同质化的问题,缺少行业特色,较少与学生的专业相结合,呈现学生学习的兴趣薄弱,课程思政的效果不佳的情况。下面就以中国传统文化与矫正课程为例,介绍笔者在课程思政挖掘方面的心得与体会。

(一)以成果为导向确定教学内容

教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中强调,要突出学生中心、突出产出导向、突出持续改进。这里的产出导向就是成果导向教育,即教育系统中的一切必须清晰聚焦并围绕着预期的学习成果来展示,以学习成果为导向,以评价结果为依据,适时修改、调整和弹性回应学生的学习要求。因此,司法警官院校人文类课程在教学活动中注意围绕着预期的学习成果——未来矫正教育工作者的政治素养的要求与职业能力的需求,努力构建以学生为中心,以成果为导向的教学思维与模式,积极提升教学质量,提高未来的矫正教育工作者从事矫正教育的能力。因此,明确学生的需求,了解学生知识的盲区和误区,才能有针对性地确定教学内容,取得事半功倍的效果。

中国传统文化与矫正课程是中央司法警官学院矫正教育系新开设的专业选修课程,主要探讨如何将优秀中国传统文化引入到矫正教育中,带领学生共同梳理中国传统文化中的矫正理念与矫正价值,学会使用中国传统文化作为教育改造罪犯的这个手段。

以“孝文化与矫正”章节为例。本课题组对矫正教育专业的学生做了一个问卷调查,问卷主要围绕学生(未来的矫正教育工作者),目的是了解学生与矫正对象对孝文化的认知情况,存在哪些误区,以便确定本节教学的重点与难点。

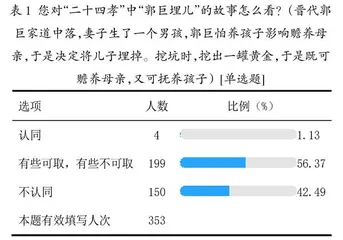

调查表明(具体见表1至表4),学生和矫正对象在孝文化方面存在的主要问题如下。

1. 对孝的内涵与层次不是很清楚。学生对孝的理解也比较简单、片面,仅将孝视作子女对父母物质上的赡养(89.52%)和精神上的尊重(65.72%),不知道孝的三个阶段:始于事亲,中于事君,终于立身(56.09%);不了解“孝”实际上是一种双向的关怀,蕴含着对生命的双向尊重,既尊重父母的生命健康,也尊重自己的生命健康(28.33%)。同时在所有选项中,学生选择爱国选项的比例也比较低(54.96%),对祖国的忠诚这是大是大非的问题,更是最高层次的孝,在孝文化的教育中,对父母的小孝最终都应升华到对祖国的热爱与忠诚,这也明确提示我们在进行孝文化教育时,爱国主义教育应是矫正教育的重心和中心所在。

2. 对孝的认知比较简单、片面,缺乏辩证思维的能力,不能全面、辩证地分析孝的社会价值。调查问卷中有关于如何看待“郭巨埋儿”的故事,主人公郭巨的做法却太过于反人性,但是却有约1.13%的学生(未来的矫正教育工作者)体现了愚孝思想对学生的影响依然存在,这说明我们应注意对在进行孝文化教育时还应帮助学生正确辨析孝文化的内涵,分清哪些是精华,哪些是糟粕。这也是作为未来的矫正教育工作者也必须具备的相关中国传统文化的知识。

3. 对现代社会如何践行孝存在误区。学生认为偏激、好勇斗狠及喜欢冒险属于不孝范畴的选项人数都不到二分之一,好勇斗狠和喜欢冒险本身就将自己置于危险之中,但一半左右的学生却没有意识到这也是不孝的行为。大多数调查对象忽视了不让父母为自己担忧,不违法犯罪,这也是孝。说明在这个问题上学生存在盲区。

同时参与调查的学生中有相当比例(34%,27.48%)的人在对待父母的问题上存在着推卸责任,回避义务的倾向。《论语·学而》篇有子曾曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也。”如果一个人对父母都不能尽到自己应尽的义务,很难想象他会有强烈的家国情怀。因此,中国传统文化与矫正课程中,通过对学生问卷调查明确孝文化专题的讲授应侧重于培养家庭和社会责任感,明确悔罪认错、积极改造方为孝道的核心。根据以成果为导向的原则确定教学内容,才能有的放矢,解决学生在知识层面存在的问题,为其今后的工作打好基础。

(二)与社会热点相结合,挖掘思政元素

社会热点是社会各界普遍关注的事情,也是学生此时较为熟悉并愿意参与讨论的话题。教学活动中利用社会热点,可以极大调动学生参与教学活动的积极性。将社会热点与课程思政联系起来,培育未来的矫正教育工作者爱党爱国、敬业奉献等工作伦理道德等。与社会热点相结合,应注意选择与学生专业相关或学生最为关切的话题。

例如:这次疫情极大激发了我们对国家的认同感,激发了中国人在疫情发生时“举国同心”,与国家“命运与共”的情感。时至今日,疫情的控制依靠的就是每一个个体公民的有效配合。我国在抗击疫情的过程中取得的成果是有目共睹的,这是对学生进行家国情怀教育的一个良好契机。教学中可以通过中国与西方面对抗疫不同的态度和做法进行比较,介绍中国的家国模式的优越性及在这次抗疫战争中展现的优越性,我国对于公民生命的重视,趁热打铁就可以取得事半功倍的效果。

(三)抓住传统节日契机,挖掘思政元素

中国传统的节日都有自己的文化内涵,如祭神祭祖、团圆和谐的春节,弘扬爱国主义精神的端午节,思念故乡、渴望团圆的中秋节等,这些节日体现了中国人对美好生活的向往。但现代社会,传统节日对青年一代的影响越来越小,当代大学生更关注传统节日是否为法定假日,而忽略了传统节日的内涵。但是传统节日又是各矫正场所亲情帮教、场所开放日等重要的时间节点。抓住传统节日的契机,对矫正对象进行教育改造是学生——我们未来的矫正教育工作者——重要的工作之一。因此,抓住传统节日的契机,挖掘思政的元素,帮助学生了解传统节日的内涵,使其掌握利用传统文化对矫正对象进行教育改造的技能,就是课程思政的应有之义。

例如,矫正场所在传统节日来临的时候,常举办各种文体活动,深入开展各类主题亲情帮教活动,对矫正对象进行爱国主义教育。但各矫正场所对有关节日文化的内涵深挖不足,一般就是吃吃节日食品,讲讲节日的来历和习俗。时间一长,干警不愿讲,矫正对象不愿听。这主要是因为干警自身传统文化素养不够的原因,因此在中国传统文化与矫正课程中,可以利用传统节日的契机,引导学生了解和认识传统节日,认识传统节日自身的矫正价值,进行爱国主义教育。例如,端午节是传统节日中唯一一个“爱国”的节日。爱国,这是任何时代,我们中国人都必须坚守的民族精神,这是端午节与其他传统节日不同所在,也是其超越其他节日的价值所在。端午节之所以被列入法定假日,不仅因为其是传统的节日,更是因为其是英雄的祭日,是我们民族的纪念日,是我们民族对古圣先贤的一种追忆,是我们民族对国人历史责任感与时代担当的肯定。学生了解了传统节日的内涵和其矫正价值,这就为他们日后的工作提供了知识的积累。