基于工商管理专业的PBL教学模式作用机理案例研究

作者: 孙新波 孙浩博

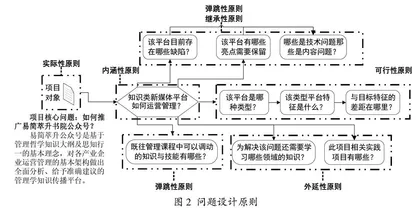

摘 要:随着新一代信息技术发展,社会各界对于具有自主学习、知识融合、团队合作能力的自驱型人才的需求与日俱增。作为直面管理实践一线的工商管理专业,迫切需要寻求目标导向、能力集成的新型教学方法来赋能学生。该文考虑到工商管理课程特征及原有教学模式缺陷,结合东北大学工商管理专业人才培养实践,以工商管理专业的管理哲学课堂为对象,以探索性单案例研究方法得出PBL教学模式的内在作用机理与实践应用效果,为工商管理专业新型人才培养实践提供参考和借鉴。

关键词:PBL教学模式;工商管理专业;教学改革;管理哲学;案例

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)32-0110-06

Abstract: With the development of the new generation of information technology, the demand for self-driven talents with the ability of self-learning, knowledge integration and teamwork are increasing day by day. As a business administration major facing management practice, it is urgent to seek new teaching methods of goal orientation and ability integration to empower students. Considering the characteristics of business administration courses and the defects of the original teaching model, combined with the training practice of business administration professionals in Northeastern University, this paper takes the course of Management Philosophy of business administration major as the object, obtains the inner action mechanism and practical application effect of PBL teaching model by means of exploratory single case study, and provides reference for the training practice of new talents of business administration major.

Keywords: PBL teaching mode; business administration major; teaching reform; Management Philosophy; cases

作为依据管理学与经济学基本理论,运用现代管理方法手段进行企业管理和经营决策的一门科学,工商管理具有厚重的实践导向与专业特色。新文科建设背景下,人文与科技的融合将成为工商管理专业一流人才培养的主要优势。大数据、5G、人工智能、区块链等新兴数字技术加速了社会形态的变革,也对工商管理专业的人才培养提出了更新的要求。工商管理专业学生在数字化时代越来越需要具备自主自发学习能力、知识技能融合能力及团队协同合作能力,成为“自我驱动型”人才。

自驱力的产生是一个自我管理和提升的过程[1],在教育教学中对学生的自驱力逐步进行引导培育作用重大。在工商管理专业传统教学模式下,学生作为教学过程的被动接受者,缺乏主动思辨的时机和场景,不利于培养学生自驱力,教学内容与能力培养易脱节。针对传统教学模式的缺陷,要提升工商管理专业教学效果与人才校企对接适应性,就要对传统教学方法和手段进行变革,进而提高工商管理专业人才与现代企业管理工作的匹配性。

PBL即“Problem-based Learning”,也就是“基于问题的学习”模式。PBL最初由美国神经病学教授Barrows于1969年在加拿大麦克马斯特大学提出,在20世纪的西方临床医学教育中得到较好的发展[2]。与传统的教学模式相比,PBL是指教师设置一系列基于真实情境的问题,并以学生为中心对这些问题进行讨论和解决,让学生在讨论过程中综合利用相关的概念和理论,从而锻炼解决问题的思维能力[3]。基于PBL教学法的特征与优势,引入PBL可在一定程度上提升工商管理专业校内人才培养目标与社会人才需求的契合度。

本文首先深入分析工商管理专业传统教学模式的缺陷,继而以工商管理特色课程、辽宁省“金课”管理哲学课程为案例,引入PBL教学法,探索基于问题的学习模式在工商管理专业的应用方式、应用过程及应用效果,总结PBL教学法在工商管理专业的应用经验,以期推动其他课程的教学改进,为工商管理专业新型人才培养实践提供参考和借鉴。

一、工商管理专业传统教学模式缺陷

(一)课程定位缺陷

1. 高复合、弱交叉

工商管理专业课程具有高度复合性,从知识结构上看,涉及市场营销、财务管理及人力资源管理等二级学科专业的核心知识。但其高度复合性较大成分上是简单堆砌的复合,缺少各门课程间的协同与交叉。现有的教学模式不能达成将多门课程及多门技能衔接起来的效果,在这种形状各异砖块垒起来的知识架构中缺少将各砖黏合在一起的“有机溶剂”。绝大部分学生虽然按照课程大纲和培养计划的要求修完了规定的理论与实践教学课时,思维上却无法形成贯通的知识体系,面向企业招聘时往往非常迷茫,真正落实到具体部门、具体工作岗位就无所适从。

2. 宽口径、浅纵深

从知识面看,工商管理专业包含的课程很广。几乎所有高校的工商管理专业都涉及到财务会计、人力资源、管理信息系统及市场营销等多方面内容,但在专业纵深上,知识的积累与技能的专精却远远不够,各校工商管理专业间同质化现象严重。学校的培养模式、教学计划和形式缺少自身特色,所培养的学生也很难具有特点,这种宽口径、浅纵深、同质化的课程定位是大多数学校的工商管理专业学生缺乏核心竞争力、就业率低下的主要原因。宽口径的知识面也给学生的接受能力带来很大挑战。工商管理本科学生仅依靠四年专业学习想要掌握企业管理的全部知识并熟练运用非常困难。由此不可避免地,一边是工商管理专业课时总量和课程总量均偏高,另一边却是学生的知识掌握不深入,对每个方向的知识仅是了解。

3. 重理论,轻实用

工商管理专业的“重理论,轻实用”主要体现在三个方面:第一,课程定位过于强调掌握工商管理领域的基本理论知识,即使许多理论与知识已远远落后于时代发展和企业实践,缺少培养新一代管理人员必备基本素质与实用技能的相关课程。第二,作为实践导向的专业,工商管理在实践环节上却往往流于形式,重“量”却不重“质”。从部分大学的实践教学环节来看,内容明确丰富,课程类别也足够多,但实际执行中却大打折扣。实践环节缺少启发学生创造性思维与思考能力的活动设置。囿于课程的趣味性和考核的有效性,很多学生对实践环节的学习并不重视,加之大部分教师自身没有企业工作的经验,导致学生的理论与实践相互脱节严重,学生的职业技能和素养达不到工作岗位的要求。第三,人才培养目标定位模糊。随着企业管理理论与实践的发展,企业管理工作的分工更加细致,由技术与管理双轨发展式逐渐转变为技术管理混合融合式,工商管理专业的毕业生最终要落实到企业管理的某一具体细分岗位上。目前各个高校对工商管理专业的培养目标基本都围绕“宽口径知识面、较强的专业技能、高级经营管理人才”三点定位,这种培养定位缺乏对社会实际需求的科学性客观性考虑,没有基于社会对企业管理人才需求结构进行设计,也忽视了学校自身资源条件与特色。工商管理人才培养定位与课程设置落后于企业管理实践,导致了“工商管理学生毕业无岗位”的奇怪现象。

(二)教学方法缺陷

1. 教学方式不利于培养学生自驱力

现行大部分高校工商管理教学中,教师和学生都习惯以应试教育为主。教师主要通过单方面讲授方式进行知识输出,在讲解企业经营活动基本内容后,通常采用提问方式检验教学效果。互动环节中学生一般都不是很主动地提问与发言,倾向于由老师抽点的被动方式。这种传统的教学模式与中学阶段相差无几,教学活动以教师为主导,知识学习以学生个体为单元,课堂遵循“理论知识输出、理论知识接受、理论知识总结”的常规教学流程。学生对于授课知识中存在的问题和思考节点缺乏反思与评价,教师长期维持固有教学内容体系,缺乏更新动力和提升自身水平的主观能动性。同时,教师作为教学活动的主导者,其思维逻辑和方式对学生会产生重要影响,在此模式下学生不具备提出问题和质疑学习内容的时机和环节,缺乏探索新知识新领域的动力。由于知识边界过于明显,在既有边界中不利于学生自驱力的培养,对缺乏提升学生自学、分析和解决问题能力的有效途径和手段。

2. 考核方式无法精准测评综合能力

工商管理传统教学是在整门课程进行的中段及结尾进行统一考试。这种考核方式容易导致学生思维固化、产生应试思想、养成短期记忆习惯。平日学生听课记笔记,考试前背笔记以应付考试,考试过后所学知识基本全部遗忘。具体到工商管理考试试卷,主观题命题内容分布面较窄、选择程度较低,评分标准也不易统一,主动性较大;客观题过分强调机械记忆,不适用于深层次运用知识能力的考察。总而言之,现行工商管理专业考试形式考核的内容主要为学生的记忆、逻辑等储存类知识,对能力的测试具有较大的片面性,难以测试工商管理学生面对复合现实问题全面调动资源、协同合作解决问题的综合能力,对于管理人才非智力因素(如意识、自信、胆识、视界等)的测评也不够精准。

3. 培养过程难以锻炼团队协作意识

工商管理专业课程的实践性、复合性的特征决定了人才塑造应采用逻辑性、融合性与发散性的思维,能力培养应该具备实用化、协作化及创新化的特质。然而,传统工商管理教学方法偏向于教师的单向输出,固化了学生的思维空间,学生参与教学的程度较低,不利于创新性、发散性思维方式的培养[4]。课堂上不同主体间的沟通与讨论较少,也导致学生间团队合作行为的缺失。即使部分课堂设置了分组与讨论环节,多数教师也不直接参与学生方案的讨论,教学团队中缺少领导角色遵从度和协同性,不利于学生团队合作意识的培养。

综上,高校工商管理学院通常会将掌握工商管理前沿理论和知识体系、具有较高层次的思维和较强的学习能力、具有工商管理实际问题的解决能力[5]作为人才塑造目标写在培养方案中,但实际的课程体系与教学方式却很难达到上述目标。如图1所示,工商管理专业在学科复合程度与专业知识广度上具有天然优势,由此所带来的纵深浅、交叉弱等问题却没有通过恰当的教学模式来消解。传统教学模式与课程定位固有缺陷相耦合,导致人才培养实施中出现了“教学过程不利于培育自驱力”“考核方式无法精准测评能力”及“培养过程不能锻炼团队意识”的负面结果。

图1 传统教学缺陷与新型教学要求模型

在实践中,管理活动需要的是职业水平而非学术水准,市场需要的管理人才不一定是“知识一流”,但一定是“能力一流”,因而工商管理专业的教学活动不应单纯传授理论知识,而应发挥学生的主体作用,密切结合市场实际,开放课堂[6]。在这种情况下,工商管理教学目标应更侧重于能力的培养。如何在有限课时中强化专业的实践导向与复合导向,对教师在课堂中采用的教学模式与技巧提出了更高的要求。结合课程定位缺陷及传统教学方式的分析,新型工商管理专业教学模式需要在“能力培养、问题导向”“团队协作、综合素质”“精准测评、正向激励”方面有显性优势。根据多年教学经验与学科发展研究,PBL教学模式作为一种具备程序性、技术性和实用性的模式,对个体微观领域(如学生的个性发展、实用技能、批判和逻辑思维等)具有独到的关注度与培育性,十分贴合工商管理专业人才培养要求。