基于中德合作的应用型人才培养及供给质量研究

作者: 薛文 沈阳涛 金韶霞 张云莲

摘 要:德国的应用科技大学诞生至今50余年,形成了成熟的应用型人才培养模式并积累了丰富的应用型人才培养经验,成为该国应用型人才培养的摇篮。借鉴德国应用型人才培养模式,构建符合我国区域经济和社会发展需要、满足行业产业科技革新要求、同时适用于我国学生的应用型本科人才培养模式,是新发展阶段的新人才培养要求。该文以浙江科技学院中德合作举办的土木工程本科专业为例,通过研究该专业中德融合的土木工程应用型人才培养体系的特点、教学实施过程及举措、人才培养成效,阐明借鉴德国经验、构建中国特色的应用型本科人才培养模式对人才供给质量产生的作用,为同类高校构建有自身特色的应用型人才培养模式提供参考。

关键词:中德合作;应用型本科院校;教育规划;应用型人才培养;土木工程

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)32-0167-06

Abstract: With more than 50 years' development of the Applied Science and Technology Universities, Germany, plenty of well-educated and trained engineers were cultivated by this type of universities, and the typical and classic education models for applied science and technology talents have been developed in Germany. Based on introducing German experience in educating the applied science and technology talents, it's in an urgency of developing an updated talent training model, in order to meet the talents demands of the regional economy and social development, the industry's scientific and technological innovation. In this paper, the Chinese-German Cooperated Civil Engineering Program of Zhejiang University of Science and Technology is studied, including its education plan design and the implementation. The talents qualities are analyzed to find out the effects of Chinese-German cooperated education on the talents supplement. Based on this study, an applied talents education model is outlined as a reference for the Applied Undergraduate Universities.

Keywords: Chinese-German cooperation; applied undergraduate university; education plan; application-oriented personnel training; civil engineering

我国的应用型大学是在经济建设发展和高等教育大众化推动下形成和发展起来的本科教育类别,肩负着为区域经济发展、为行业企业服务、为适应产业结构调整及行业转型升级等培养专业基础扎实、工程应用能力强、具备解决不同工程问题、富有行业适应性和竞争力的应用型人才的使命。2010年,为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出的“促进高校办出特色,建立高校分类体系,实行分类管理”和“建立现代职业教育体系”要求,在教育部的指导下,以“应用型”为办学定位的地方本科院校发起并成立了应用技术大学(学院)联盟。2015年浙江省教育厅联合浙江省发改委、财政厅印发了《关于积极促进更多本科高校加强应用型建设的指导意见》,2016年浙江省应用型本科高校联盟成立。各应用型大学通过自身的建设发展不断积极推动高等教育应用型人才培养的教育改革创新,并通过多渠道的合作交流、学术研究,推动建立紧密对接行业企业的产教融合协同育人的应用型人才培养机制。

德国的应用型大学诞生时间早于我国。20世纪70年代,伴随着“博洛尼亚进程”的推进,以应用型为导向、以服务企业产业为宗旨,培养企业所需应用型人才的“应用科技大学”在德国应运而生[1]。虽从诞生至今仅50余年,但应用科技大学已成为德国应用型人才培养的摇篮,形成了成熟的应用型人才培养模式并积累了丰富的应用型人才培养经验。

自20世纪80年代起,我国一部分以应用型为办学导向的地方高校开始通过学习借鉴德国应用型高校的办学理念和办学模式、合作举办本科/硕士教育项目、成立合作办学机构等方式引入德国应用型高校的优质教育资源,积极探索“德国模式 中国特色”的新型现代应用型大学的办学之路。近年来,两国科技的更新及管理理念和模式创新,对中德合作培养出更符合新发展阶段需求的应用型人才提出了新要求。在“引进、融合”的基础上,更需要构建出能够符合两国区域经济和社会发展需要,满足行业产业科技革新要求,同时适用于我国学生特点的应用型人才培养模式。

本文以浙江省省属普通本科院校浙江科技学院的中德合作举办土木工程专业为例,通过研究该专业中德融合的土木工程应用型人才培养体系特点、教学实施过程及举措、人才培养成效,阐明该专业的人才培养过程对人才供给质量的作用,为地方应用型高校构建有自身特色的应用型人才培养模式提供参考。

一、浙江科技学院中德合作土木工程专业应用型人才培养体系

(一)浙江科技学院德国合作院校土木工程专业培养方案特点

德国应用科技大学(Fachhochschule,德语简称FH)的办学定位清晰,即紧密结合区域经济和行业产业特色,培养企业所需的应用型人才。因此,其人才培养方案充分适应经济社会发展需要、企业用人需要及学生成长需要[2-3]。以浙江科技学院的若干德国合作院校土木工程专业人才培养方案为例,各校在课程设置上强化专业基础教育,强调理论与实践能力相结合的培养,并强调课程的应用型、适应性和区域性。同时,对师资结构及教师的从业经历也有明确的要求——原则上要有博士学位及5年以上工作经历,其中至少在相应专业岗位上工作3年。以此构建一支“既具备扎实理论知识,又具有丰富工程经验和行业资源”的师资队伍来匹配 “理论知识教授”与“实践能力培养”相结合的人才培养方案的精准实施。

吕贝克应用科技大学土木工程专业人才培养方案[4]明确培养具备土木工程结构设计和计算能力、具有数学能力、工程技术及沟通技能的土木工程师;人才的重点应用领域包括一般土建结构、公路和铁路基础设施、供水系统、防洪工程和污水处理厂、港口、鱼梯及能源供应系统等的设计、施工。相应的,课程体系设计中除了土木工程基础课程,第5学期开始设置结构工程、地下工程与环境技术及施工管理等方向课程。其中地下工程与环境技术方向为重点方向,课程设置中包括水利学、工程水文学、废水处理技术、道路工程、地下建筑、水相关项目及交通项目等特色鲜明的专业课程。这些课程的设置与该校所处地区土建领域的特点有密切联系。吕贝克是德国重要的港口城市,坐拥汉萨同盟重要的运输水道-汇入波罗的海的易北河-吕贝克运河,港口及水利设施建设是该地区土木工程领域的重要方向,因此该校土木工程专业在设计时体现了对水利工程方向土木工程师培养的投入。

奥斯特法利亚应用科技大学土木工程专业[5]以培养能解决实际工程问题的土木工程师为整体目标。课程体系中,低年级课程强化土木领域的基础课程及基础专业课程,高年级课程中除结构工程相关课程以外,还突出了水利与地下工程方向的课程设置,包括室外给排水构筑物、防洪与海岸工程、农业水利工程、管道施工与检查、水坝和水力发电站及道路工程专题等专业课。这与该校所处的下萨克森州在德国农业基地发展领先有密切关系,农业灌溉设施及水利设施建设是该地区基础设施建设的重要组成部分。

慕尼黑应用科技大学[6]和雷根斯堡应用科技大学[7]的土木工程专业培养方案均以培养应用型本科人才为目标。第1、2学期课程侧重讲授数学、力学、建筑物理及相关专业软件等基础课程,夯实学生的分析和计算能力;第3、4学期学习专业基础知识;第5学期为完整的实习学期,学生需在企业里完成20周的企业实习;第6、7学期除建筑信息模型(BIM)、承重结构(设计)、建设法规与合同法及跨学科项目外,学生根据自身的职业发展规划选择相应的细分方向进行专业课程学习。高年级的专业课程设置及更新与高校所在区域经济发展对土木行业发展的技术革新提出的要求有关。慕尼黑应用科技大学将钢结构、轻型结构与玻璃结构设置成专业方向,学生可在研究生阶段接受培养,成为钢结构方向复合型人才;雷根斯堡应用科技大学则将既有建筑改造及数字建造作为专业方向之一。

浙江科技学院各德国合作院校土木工程专业的培养方案及课程设置体现两大特点。

(1)人才供给侧的培养方案设计紧密对接人才需求侧的需求,切实为区域经济及行业发展育人。

(2)教师的工程实践经验为理论课堂带来了丰富的工程项目案例,其行业从业经历也为应用型人才培养带来了丰富的社会资源及行业资源、为实施量大面广的实践教学提供了强大的行业支持。

(二)浙江科技学院中德合作土木工程专业的培养方案及特点分析

1. 培养方案设计

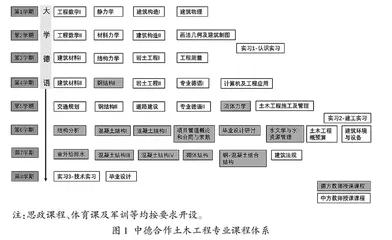

浙江科技学院中德合作举办的土木工程专业借鉴上述德方合作高校土木工程专业为适应区域经济发展对土木工程人才需求要求而做的人才培养方案设计,并结合合作办学专业与生俱来的特点——为合作双方育人,以及浙江科技学院所在地区对本科土木工程人才在专业广度上的需求,制定了以“传授土木工程、项目管理、建筑设计和结构工程设计等领域的专业知识,采用国际化和应用型的教学方法,培养能够在跨国跨文化的土木工程领域从事相应工作的土木工程专业人才”为培养目标的培养方案。综合考虑两国土木行业对本科毕业生通识型应用型人才的需求,通过全面系统引进德国合作院校土木工程专业的优质专业课程资源、教育资源和应用型人才培养的教学模式,合作双方共同设计该专业的课程体系(图1)。优秀的学生在高年级时有赴德国合作院校进行为期1年的交换学习机会。如能通过该培养方案各环节的考核,学生即可获得中德双方学位。

从课程设置角度分析,该专业在低年级时侧重传授数学、力学、建筑构造及相关专业软件等基础知识,夯实学生的分析和计算能力;高年级的专业课强化土木工程结构工程各主要细分领域的模块课程。其中,专业课程中1/3的课程门数及课时数由德方合作院校教师授课。这不仅符合教育部对中外合作办学专业的评估要求,体现引进的优质教育资源在中外合作办学专业中的应用;同时,教学体系完整性及课程的前后衔接等均对中德双方教学的共通共融提出要求,从而使得双方教师在授课过程中必须紧密对接,交流教学内容、教学进度、教学及考核方式等;在此过程中,中德双方深度融合的应用型人才培养向着课程教学、课堂教学、实践教学的细观层次不断递推。

从教学实施角度分析,该专业的课程体系较好地体现了德国FH院校应用型人才培养环状式的教学结构,如图2所示,即各阶段各环节的教学均围绕传授土木工程专业的知识和培养解决土木工程实际问题的能力而展开,通过模块化、层次化的课程设置使专业基础课及公共课程的教学内容和教学目标也都指向核心圈。