如何使学生“想”学

作者: 温林强 李志强 黄小欧

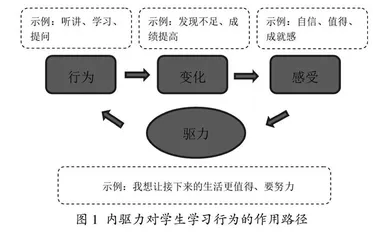

摘 要:学习是一个复杂的心理和行为过程。学习者不仅要“会”学,更要“想”学。要使学生“想”学,关键在于激发其学习的内驱力。学习内驱力的作用模式一般包含行动、产生变化、对变化的认知和行动驱力四个部分。基于此,激发大学生的学习内驱力可以从以下几个方面入手,一是关注内在需求,激发内驱力;二是关键环节施力,促进内驱力循环;三是注重正向激励,促成驱力转化。

关键词:大学生;学习内驱力;作用路径;激发;策略

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0069-04

Abstract: Learning is a complex psychological and behavioral process. Learners should not only "learn", but also "want" to learn. To make students "want" to learn, the key is to stimulate their internal driving force of learning. The action mode of learning internal drive generally includes four parts: action, producing change, cognition of change and action drive. Based on mentioned above, stimulating college students' learning drive can start from the following aspects: first, pay attention to internal needs and stimulate internal drive; Second, apply force in key links to promote internal drive circulation; Third, pay attention to positive incentives and promote the transformation of drive.

Keywords: college students; learning drive; action path; stimulation; strategy

2019年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》提出,要加快构建终身学习制度体系,深入推动学习型组织建设。在知识经济时代背景下,学习型人才已成为推动经济和社会发展的关键因素。高校作为人才培养的最为重要的基地之一,担负着培养学习型人才的重要职责。学习是一个复杂的心理和行为过程,作为学习者的大学生要想学有所得、学有所成,并成长为学习型人才,就不仅要“会”学,更要“想”学[1]。然而,有学者研究表明,当前大学生学习的能力较强,但是学习的意愿偏低,学习倦怠现象普遍存在[2]。那么,如何才能让学生“想”学呢?这是高校人才培养中一个值得特别关注的问题。

一、研究设计

(一)理论基础

学习动机是激发个体进行和维持学习活动的一种内部启动机制,是引发学习者主动学习、不间断学习的出发点[3-4]。学习动机一般分为两种,即内在动机和外在动机。内在动机是指个人本身对所做的事情的兴趣,而外在动机是指来自外部因素如外部压力或报酬等作用的结果[5]。有研究表明,学习动机对个体的学习行为具有激发、维持和预测的功能[4]。深层型动机(即内在动机)与学习倦怠呈显著负相关,表面型动机(即外在动机)与学习倦怠呈显著正相关[6]。学生是否“想”学,关键在于其学习的内在动机是否得到有效的激发。

对于内在动机对行为的影响机理,驱力理论给出了颇具说服力的解释,并得到较为广泛的认同。驱力理论是由美国心理学家赫尔在1943年提出的。他认为,行为是由驱力而激发的,驱力是一种内部的状态,是生物体对自身生理需要失衡而产生的反应。

当生物体的某种需要缺失而破坏了原有平衡后会产生某种心理上的刺激,生物体为了应对这种刺激会产生某种行为的冲动,即驱力被唤醒。根据驱力来源的不同,可将驱力分为内驱力和外驱力,内驱力往往对应产生内在动机,外驱力则对应产生外部动机,二者共同促进动机行为的发生。

当驱力出现时,生物体要产生行动的动机还需要外部诱因的指引。诱因是指能促成满足有机体需要的物体、情境或活动,是有机体趋向或回避的目标。当外部诱因出现,被唤醒的驱力得以实现时,采取某种行为的动机便会产生。当生物体采取行动而使得生物体内部需求得以满足,新的平衡达到时,驱力便会消退,生物体本次行动动机便会减弱或消失[7]。诱因按其性质可以划分为两类,即正诱因和负诱因。个体因趋向或取得它而得到满足时,这种诱因(如奖励)被称为正诱因;个体因逃离或躲避它而得到满足时,这种诱因(如惩罚)即称为负诱因。

综上,对于学习者而言,其因为某种内在需要的失衡而产生学习内驱力,在外在诱因(如成绩排名)出现时,学习动机产生。驱力是个体内部推动行为的“推”的力量,诱因是外界提供的让驱力有可能得以实现的“拉”的力量,学习者的“想”学正是在这一“推”一“拉”过程中实现的[8]。

(二)研究方法

本文的中心议题是如何使学生“想”学的问题,旨在通过对学习内驱力作用模式的探索寻找学习内驱力的影响因素,进而提出激发内驱力的意见和建议。本文采用访谈法进行材料收集,然后基于质性研究中常用的扎根理论构建方法对资料进行梳理和分析,进行编码并探索关键概念之间的关系,进而探索学习动机产生的过程和规律。本研究采用的编码和分析工具是质性分析软件NVivo10.0软件。

(三)访谈提纲及受访者基本情况

本研究基于研究目标,结合已有的相关研究成果,设置了半结构式访谈提纲。访谈重点考察如下内容。一是大学生学习动机的现实状况如何?访谈问题为“请描述一件让你印象深刻的学习活动(应至少包括背景环境、行为、当时的想法及情感等细节内容,描述越详细越好)”。二是学生学习的内在动机产生的过程路径如何?访谈问题为“你认为学习是一件有趣的事吗?请举一个与此相关的例子(应至少包括事例的背景环境、行为、当时的想法及情感等细节内容,描述越详细越好)”。三是如何激发大学生的学习内驱力?访谈问题为“请描述一个让你感觉到开心或者舒服的学习经历”。综合考虑男女比例及年级分布等情况,本研究随机选取了35名受访者开展访谈。

二、扎根理论分析

扎根理论是一种在系统收集资料的基础上寻找反映社会现象的核心概念,然后通过在这些概念之间建立联系而形成理论的质性研究方法。运用这一研究方法的关键是通过对资料的深入分析,探索形成相关的理论框架和观点[9]。

本文将35份访谈记录转录成文档,共计76 751字。为方便整理,将文档按“字母+编号”的形式加以标记,其中字母表示访谈对象,编号表示记录顺序。根据逐级编码方法,开展质性资料扎根分析。

(一)提取概念

本阶段的目标是对原始资料进行初步的梳理,通过指认现象、界定概念和发现范畴,不断凝练内容,并实现用概念和范畴来反映资料中的关键信息。

根据访谈记录,在充分考察访谈者的回答意境及内容的基础上,我们将访谈记录“打散”成为若干关键句或关键段落,然后对“打散”后的关键句或关键段落进行概念提取。如对于已“打散”形成的 “每天都很充实,有些疲劳,但又不会很累,学到很多,感觉得到自己在慢慢成长”,根据对关键词的梳理,结合访谈者所表达的核心意思,将该例句的意思总结为“学习获得知识让我感觉到自己在成长,因此感觉很充实”,提取关键词为“学习”“获得知识”“成长”和“充实”。经过整理,共提取自由节点147个。

(二)开放式编码及范畴形成

为进一步凝练概念,我们将含义类似的自由节点进行归类,形成类属节点即一级节点。如对于自由节点“增长知识”“发现不足”归类为“成长”一级节点;将“丰富生活”“发现乐趣”归类为“丰富”一级节点。经过归纳整理,共形成一级节点17个。在一级节点的编码基础上,我们根据驱力来源,通过聚类分析,将一级节点归纳为不同的范畴,分别为内驱力和外驱力。

(三)编码信度检验

为了保证编码的信度,我们随机选取对5位访谈对象的访谈记录由两位研究者独立编码,经过语义比较和表述比较,一致性在75%~89%之间,说明编码可信。

三、结果分析

(一)当前大学生学习驱力来源仍以外驱力为主

在上述分析中,根据动力来源的不同,将一级节点聚类归纳为内驱力和外驱力两个范畴。根据各自范畴内包含的节点数量的多少,可以大致了解其在学习动机产生过程中的影响力大小。以受访数据为例,学生学习驱力中内驱力和外驱力的节点数量比例分别为41%、59%,这说明外驱力是当前学生学习动力的更为主要的来源。

虽然内外驱力都会引发学习动机,但是产生的行为表现却并不相同。访谈中发现,访谈对象F因为“我对未知充满了好奇心”而产生学习动机,驱力来源属于内驱力。这一类型的学习动力发自于内心,感到“每次想到自己的收获就充满了力量”,往往能够得到更有效的自我效能支持,对自己“按时完成学习计划充满了信心”。因其来源于内在的需求,往往具有稳定性。而外驱力来源的学习动机对学生学习行为的促进作用,往往会在驱力结束后便随即减弱或停止,表现出学习行为的即时性。如访谈对象C,其驱力来源为应对“考试焦虑”而产生的外驱力,当考试结束则停止对应的学习行为,并且认为“学习是一件非常困难的事情”。因其来源于外在的刺激,当刺激消失后则驱力就会消失,由此产生的动机也随即消失。

(二)内驱力引发学习动机的作用路径

要了解学生内驱力对其学习行为的影响机制,就必须对学习行为的关键路径进行梳理,主要包括关键环节梳理及路径关系探寻两个部分。如访谈对象G表示,“在我看来我没有学习的天赋,不是天生的好苗子……但是在学习数学时,当我克服了很多问题终于把这道题弄明白了,我会收获到自信,这个时候我会认为自己是可以的,会收获小小的成就感,然后我会慢慢喜欢上这门学科”。将以上行为的关键环节予以梳理并进行路径关系连接,可以发现其大致的模式为“学习—克服困难—获得成就感—产生自信—投入学习”。同理,将其他几个访谈对象E、I、M的学习行为进行路径分析,其模式分别为“学习—发现不足—进步—看到成长—爱上学习—明白自己所想—变得强大”。经过归纳不难发现,以上的行为路径大体上共同包括了四个环节:一是行为的发生,二是产生变化,三是对变化的自我认知(或感受),四是下一步行动的驱力,如图1所示。

据此可以大致将学习的关键路径表述为“个体在学习行动后引发了某种结果或者环境等的改变—个体有效感知变化并对其进行合理归因—某种需求得以满足并伴随正向的心理体验—个体因希望强化这种感受而产生进一步行动的驱力”,这是一个不断循环的过程。

(三)引发内驱力的主要需求要素

经过梳理发现,受访者产生内驱力时往往伴随以下体验:成长需求、看到希望、过得值得、自信和挑战性等,其中成长需求、看到希望及过得值得是最为明显的体验,如图2所示。这种体验有利于促进学生主动学习。例如,受访者感到“躺在床上午休的时候我的内心是很快乐的,这个上午并不是白过的”。这种快乐的体验将促使学习者产生进一步的强化行为,其学习的自主性也会得到进一步增强。

四、激发内驱力的建议

让学生“想”学的关键是引发其内在学习动机,发挥其内驱力的作用。根据内驱力对行为的作用路径,教育者可以从以下几个方面入手。