数字经济时代人力资源管理数智化人才培养模式研究

作者: 吴佩莹 鲍军 金一星 汪颖达

摘 要:数字经济开始成为我国最重要的发展战略,各行各业面临着数字浪潮的冲击。变革才有机会,数智化时代下,人力资源管理专业人才的能力需求也在改变。基于此,从数智化时代人力资源专业人才能力需求变化出发,总结本专业现阶段人才能力图谱,并从供给侧角度,探索高校人力资源管理专业人才培养模式变革,以期为相关人才有效供给提供思路。

关键词:数字经济;人力资源管理专业;人才培养;就业;培养目标

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0165-04

Abstract: The digital economy has become the most important development strategy in our country, and all enterprises are facing the impact of the digital wave. In the era of digital intelligence, the ability requirements of human resource management professionals are also changing. Starting from the changes in the demand for human resources professional talents in the era of digital intelligence, this paper summarizes the current talent capability map of this major. From the perspective of the supply side, we explores the reform of the talent training model for human resources management majors in colleges and universities, in order to provide effective ideas for talent cultivation.

Keywords: digital economy; human resource management major; talent cultivation; obtain employment; training objectives

随着科学技术的快速进步及产业变革的持续推动,智慧发展、数字革新已经成为社会关键词,特别是新冠肺炎疫情以来,各国更是把发展数字经济作为应对疫情不确定性因素冲击的卓效战略。2021年9月,《中国互联网发展报告2021》发布,数据显示,2020年中国数字经济规模为39.2万亿元,占GDP的比重38.6%,并一直保持稳定增长的态势。数字经济成为我国经济稳健增长的有力支撑。企业生产、研发、营销等部门纷纷开始进行数字化、智能化变革,作为职能部门,人力资源管理的变革进度相对较慢,但是在需求侧,大数据驱动人力资源数字化转型,对人才培养在能力素质方面也提出了新的要求,大数据、云计算、人工智能和区块链等数智化技术,在实现人力资源获取、整合、激励、调控和开发功能上,有着广阔的创新应用空间[1]。

因此,面对数智化时代下市场对人力资源管理专业人才的新需求,高校应及时积极实施供给侧改革,根据市场对人才的能力需求,绘制人才图谱并倒推培养理念、培养体系、培养方法,打破人才供求不匹配的矛盾,从职业现有素质能力要求的角度分析本科人才培养路径,基于人才能力图谱,解决有效供给问题。

一、数智化HRM人才能力图谱

随着经济的高质量发展和企业的数字化转型,企业人力资源管理毋庸置疑是会迎来新的角色转变,人力资源管理转型成为新常态,除了人力资源管理功能模块的整合变动,转型还更多体现在数据、业务和人的系统耦合,在企业的组织结构、工作模式和管理理念等方面进行变革,构建企业数字化经营的新生态、新局面、新方向。

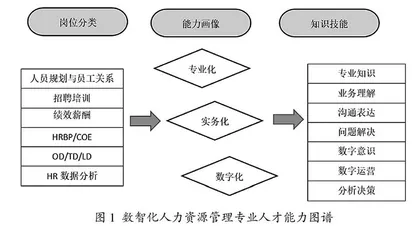

需求侧变化体现在两个方面,一是新生的数字化企业,二是转型的企业,具体而言,有新企业新岗位,如人力资源大数据分析师、人力资源运营师,有老岗位新要求,如绩效专员、培训专员需要具备数字化思维和能力。刘娜等[2]针对目前数智化背景,重构了人力资源管理从业者的职业素质能力,按照对职业能力水平影响程度,分别是沟通实践、数智化能力、专业能力、个性特征、创新协作和忠诚自我。换言之,也即基于专业、实务和数据三个方面的能力画像,需要从业人员强专业、懂业务且精数据。

此外,在企业实践中,人力资源管理“三支柱”模型(COE/HRBP/SSC),以及人力资源“3D”岗位(组织发展OD、人才发展TD、学习与发展LD)革新,改变了传统事务性HR岗位的要求,在岗位描述(JD)中,共同反映出人才培养需要摆脱封闭式理论教学,应该打破边界,持续推动创新式、开放式教育,为学生提供多样的学习渠道和选择机会。

人才能力图谱即针对市场实际岗位进行人才需求画像,涉及的岗位跨度从战略级到方案级再到执行级,从规划到落地,然后根据人才的能力画像推导支撑的知识能力和技能,是将各类岗位要求与对应内在胜任力相融合,形成岗位胜任力素质的有机体系,能够形象化细分基于专业的“人才能力培养”。对企业的岗位需求层分类发现,传统的事务性岗位(人员规划、招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系),需要员工具备专业模块的知识储备和实务操作技巧;在HRBP/COE及3D岗位上,管理决策的要求更高;近些年HR数据分析师等新兴岗位,则在专业化的基础上,对员工数字化能力提出新要求。数字经济时代,在数字化工作场所,运用数字化的人力资源管理方式做数字化决策,仅仅掌握基础的人力资源管理专业化知识是不够的,因此能力画像还需要有实务能力、数字化能力。因此目前市场需求的HR人才需要符合以下条件:与组织/业务战略保持协同、以“人才”运营为核心、关注员工体验、数字技术驱动运营和决策、企业文化推动战略落地、了解市场动态和外部环境。具体如图1所示。

二、数字经济时代HRM专业人才培养要求

从人事管理、基础六大模块,到“三支柱”模型,再到大数据时代,人力资源管理也在经历着变革和创新。作为专业人才培养的基地,高校需要敏锐把握市场、行业发展方向,深刻理解“为谁培养人才”“培养什么样的人才”“如何培养人才”的问题本质。因此,培养要求可以从培养目标、培养模式和培养成果评价三大方面展开。

(一)对人才培养目标的新要求

人才培养目标不仅体现了国家对人才培养的要求,代表了国家意志,更是规范学校教育活动、规范课程设置与教学内容、规范教师教学行为、规范学校管理的准绳和基础[3]。在技术快速迭代的数字经济时代,对于企业来说,数字化转型不是一个空头帽子,转型也不是只停留在喊口号、立标语,而需要充分考虑组织背景、业务模式、流程设计和员工胜任力等多方面。人才培养目标的内涵和外延需要进一步拓展,不仅仅需要培养学生扎实的专业理论知识,还需要结合实践场景,注重学生实践能力的培养,能够结合数据分析结果进行决策,具备做出优化建议或方案的能力。除了知识目标和能力目标,在素质目标培养上,高校更要下足功夫,这个素质,不仅仅是个人综合素养,还有专业素养、专业认同。就从地方应用型高校来说,本专业毕业生对当地就业市场、就业机会的识别及认同度不够,毕业后的就业方向、就业区域与本专业、本区域关联密切的比例并不高,说明专业认同、区域认同并不明显。

因此人才培养目标需要明确:适应现代市场经济发展,具备人文精神、科学素养和扎实理论基础;具备典型人力资源管理业务高效、准确的处理能力;较好的人际沟通与组织协调能力;掌握常见的各类数字化人力资源管理工具运用,推进流程与方法创新的能力;能够结合数据分析结果进行决策,做出优化建议或方案的能力;基于业务洞察,能够在组织、文化和人才管理等方面提出解决方案,支持业务发展,具有社会责任感、创新精神和实践能力。

(二)对人才培养模式的新要求

对高校而言,在培养目标确立的基础上,培养模式改革涉及的方面很多,如课程体系优化、教学方法创新、多元主体协同培养等方面。具体分析如下。

课程体系设置需要进一步优化。传统的人才培养模式较为单一,课程设置与初次就业及未来职业发展的核心素质与能力培养不匹配,部分课程之间的内在关联度不够,课程体系完整度不够,在较为分散的培养课群下,对学生的职业素质培养的效果不佳[4]。

课堂教学方式创新需要进一步加强。在教学环节,单向知识传输,会让学生产生被动学习的惯性,且创新力也有所欠缺。基于人力资源大数据分析与应用的典型真实场景,能更好地让学生进行知识迁移和应用。比如基于人力资源教学设计的E-HR仿真实训平台、沙盘对抗,就是典型的体验式学习方法,学生扮演更重要的角色,并且学习的过程持续。

培养主体多元化需要进一步完善。与之前单一学科导向的新知识生产模式不同,在当今数据膨胀、信息爆炸的时代,新知识生产将基于特殊的“跨学科”应用背景,产生于问题解决过程中,因此知识的汲取更依赖有真实问题解决的环境。不少学者指出,多样化学习、个体互动交流都会对个体的学业表现产生正向的作用[5]。此外,加强校企、校地合作也是重要的一方面。对应用型本科高校而言,如何把产、学、研合作从较为浅显粗放层面,提高到深度契合,如何实现校企、校地实践平台有效化,形成资源协同、利益相关的共同体,是重要的议题。

(三)对培养成果评价的新要求

学生的成就不能仅从课程考试、证书获取等单一渠道进行,教师的教学表现不能过于片面追求科研成果,学校的培养成果也不能过分夸大毕业生就业率的衡量意义。今后的教育涵盖学生健全人格培养、人文素养形成、创新潜能开发及知识能力掌握等多个层面,与此对应的教育评估视角和指标也需要发生改变[6]。

以往对高等教育的最终培养成果的评价只考虑单一评价指标,比如对于学生课程的考核,侧重任课教师主体评价,缺少学生自评与互评。其中评价指标也较为僵化,主要集中在课堂,缺乏对学生在科研、实训和实践方面的参与性评价指标。也缺乏对学生增值性评价,高校培养过程中,关注学生的成长进步,增值性评价指标存在具有实实在在的意义,也更具正向激励。

另外,在对社会输出毕业生时,评价高校的培养成果,不能单纯只从静态的就业率进行衡量,要充分考虑用人单位的毕业生满意度。在不少调研机构的统计数据和就业报告来看,毕业生毕业后的职业转换率、离职率等指标也都能反映问题。这也是高校不能忽视的培养成果指标参考。对社会来而言,输送的人才要结合学业方面与非学业方面。除了专业HRM知识和技能之外,还有用人单位需要人才规格的整体要求,这些要求集中在非学业方面,高校应该在平常的培养过程中,结合用人需求,注重学生专业认同、职业认同教育。有必要的需要细化为评价指标加以落实。因此,从更广泛的范围来看,高校人才培养质量实施与保证的主体,不仅仅有学校,还有政府、行业、社会组织研究机构及学生家长等。

三、高校HRM数智化人才培养路径新探索

面对市场提出的新要求,高校应及时更新人才培养目标,重构课程体系,从数字化经济背景需求侧出发,提取行业对本专业人才的胜任力要素,基于要素设计培养方案,建立支撑的课程体系,同时创新教学方法,探索课堂革命,持续改进,培养应用型人才[7]。依据学生综合素养、初次就业及未来职业发展的核心素质与能力培养规格,通过产教融合协同育人,优化人才培养体系,包括课程体系、教学内容体系、实践教学体系及教学环境体系。

首先,培养路径的关键核心是确立好实用价值的人才培养目标。目前在理论界还有企业实践领域,都一致认为劳动者面临着快速迭代的就业挑战,程式化、低技能的就业岗位将不断被科技所取代,如果不具备实践价值创造的能力,劳动者在劳动市场上很难得到重视[8]。在数智化时代,培养目标应该培养符合市场现实需求,具备基本的知识文化素养;具备典型业务高效、准确的处理能力;掌握常见的各类数字化人力资源管理工具运用,善于运用各种数字化分析工具和方法,推进流程与方法创新的能力;基于业务洞察,能够在组织、文化和人才管理等方面提出解决方案,支持业务发展;能在各类企事业单位从事人力资源管理方面工作的专业人才。