课程思政视域下高校大学英语教师身份认同困惑探析

作者: 刘娜

摘 要:课程思政是近几年高校教学改革的热点之一,而处在课程思政教学中的外语教师面临诸多困惑。该文旨探究课程改革带给外语教师的困惑来源并提出应对之策。研究发现当前教师困惑主要来自四个方面,思政课堂内容输入、师生互动、思政语言教学能力及课程思政实施解读。希望该研究能为正在进行英语教学改革转型的大学英语教师群体提供一定的参考和借鉴。

关键词:课程思政;身份认同;高校;英语教师;困惑

中图分类号:G961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0161-05

Abstract: Courses for ideological and political education has been one of the hot points in college English reform in recent years. However, foreign language teachers on the transition from courses of General English Teaching to Ideological and political education are confronted with many difficulties. The aim of this study is to explore the sources of confusions for foreign language teachers in teaching reform as well as the possible suggestions for them. The author finds that their confusions mainly come from four aspects, teaching content input; linguistic teaching ability in political and ideological course; implement interpretation on political and ideological course and the class interaction between teachers and students. This study was conducted in the hope of being useful to the community of foreign language teachers who are on the transition from teaching General English to the courses for ideological and political education.

Keywords: courses for ideological and political education; identity; colleges and universities; English teachers; confusions

落实立德树人根本任务,需要牢牢抓住教师队伍“主力军”和课堂教学主渠道。授课教师自身的马克思主义理论素养,在双线教学过程中的把控能力、自我反思与自我学习能力、课程思政教学中的身份自信感责任感等都深刻作用于思政育人的实施和教学效果。

然而在实际的课程思政教学中,外语教师的职业认同、专业认同、教学自信感和认同感等都发生了巨大的变化,出现了困惑、自我怀疑和自我否定。因此,从课程思政视角探究外语教师的身份认同危机,有利于其更积极地投身于课堂思政教学,真正履行教书育人的使命。

一、教师身份认同

身份认同是我们在与外界接触时自己心中和他人眼中的“我是谁”,这与个体的经历紧密相关,又在与他人的联系中交织形成,是一个动态变化的过程[1],是一个人认为自己归属于哪个群体及对该群体的认同感[2],是个体对“客观”身份的“主观”认同。

(一)文献回顾

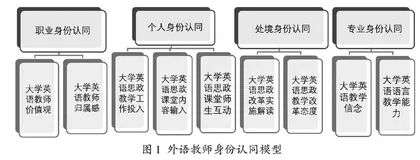

近年来,教师身份认同在我国教育界和外语界逐渐得到关注,很多学者对教师身份认同进行了相关研究。齐明俊等[3]研究在学习共同体视域下的大学英语新手教师专业认同,梳理了大学英语新手教师专业认同的内涵及构成要素;张华等[1]则通过问卷调查对114位英语教师的身份认同现状和影响因素进行研究,发现大学英语教师身份认同既呈现出一些积极特征,也存在一定程度的身份认同危机。为了进一步了解教师身份认同关对教学的影响,寻阳等[4]提出了“四维度八因子”理论模型,证明了外语教师身份认同是一个多维结构。此外,还有学者对跨学科英语教师以及非通用语教师进行了相关研究,例如:张虹[5]提出非通用语教师的身份建设模式;卢立程等[6]进一步剖析了不同学科背景的商务英语教师身份认同差异对课堂教学的影响。

(二)理论构架

本研究借鉴寻阳等[4]编制的外语教师身份认同“四维度八因子”理论量表,并基于本次研究实际进行了改编,作为本研究的理论构架(图1)。

二、研究设计

(一)采访对象

本研究的5位大学英语教师均来自山东某省部共建高校,目前该高校正在进行课程思政的教学改革,具体信息见表1。

(二)数据收集

本研究数据采取半结构式访谈,但是访谈过程中研究者也会随着受访者的回答及时做出调整[7]。访谈会按照提前准备的访谈提纲进行,包括导入问题、宏观问题、侦测性问题和收尾问题[8-9](见表2)。

三、研究发现

基于本研究理论量表的分析显示,处于课程思政改革中的大学英语教师在职业价值观、归属感、教学投入、教学信念和教学改革态度上看法大致相似,但在课堂内容输入、师生互动、思政语言教学能力以及课程思政实施解读方面呈现出不同特点(见表3)。

(一)职业身份认同

根据寻阳等[4]关于外语教师身份认同量表,职业身份认同包含外语教师价值观和归属感[6]两个组成部分。可以理解为教师对职业的基本义务、使命感和社会认同度等。

教师B:一提到教师行业,脑子里立马出现“神圣”两个字,因为老师会给学生带来“希望与光”。结合目前国内外形势,我认为思政改革太及时了。

教师D:自从站上了三尺讲台,我就感到非常自豪,因为我可以带给学生最新的英语学习资讯,和他们分享英语学习的方法、体会,我经常用微信转发学习资料给学生,学生也会积极跟我互动。

访谈对话可以看出外语教师对思政教学是肯定和支持的,表现出强烈的身份认同和身份荣誉感。受访教师都一致认可教师的“教书育人”职责,不论是大学英语语言教学,还是语言教学渗入思政元素,都应该把传道授业解惑,积极促进学生综合发展为教师的本职工作。应该结合大学英语的学科特点和受众广泛性,重视对学生的语言应用能力和思想品德的培养。

(二)个人身份认同

本研究者认为课程思政建设中的外语教师个人身份认同包含三个部分:大学英语思政教学投入、大学英语思政课堂内容输入自信度、大学英语思政课堂师生互动。具体来说,是对大学英语思政教学热情度、教学内容、教材选择、教学方式及师生互动的彼此配合度的整体理解。但数据同时反映出老师们在外语教学活动中的思想政治育人成效、师生互动方面遇到的一些困惑、矛盾。

教师A:思政教学是新的教学思路。

教师E:信息大爆炸时代,学生需要树立正确的价值观,逐步加强文化自信、民族自信。

但是数据同时也反映出老师们在外语教学活动中的思想政治育人成效方面的一些困惑、矛盾问题。

教师C:心理负担过重呀,不知道从哪里下手?

教师B:知识结构不全,毕竟不如思政专业老师教得好……

从表3研究数据来看,所有访谈教师均表现出强烈的教学热情,认为课程思政的关键是一种课程观,是更完善了英语教学,而不是否定了语言学习。但如何合理把握思政元素开展教学活动是受访英语教师面临的一致困惑。

另外,在师生互动方面,老师们提到了在现实课堂教学中遇到的矛盾。

教师B:我觉得课堂设计比较难,不敢和学生眼神交流。

教师C:课前也参考了相关资料,但还是下手迷茫,找不到我要的突破点,明天还有课,得抓紧时间查资料啊。

教师认为自己的角色稍有变化。如教师C认为自己的身份转换,会削弱老师对学生的引导; 教师B认为监督者的角色模糊或消失了。

当问及具体在哪方面教学出现困惑,相关老师主动打断我的话提到以下内容。

教师D:我真心觉得需要团队合作,靠集体的力量制定课程新的大纲,这样老师们就有了统一要求,按照共同的目标去努力,肯定会更好。比如Unit 3的题目是《Changes in the way we live》,我们完全可以通过讲述疫情爆发以来对我们乃至全世界的影响吧,和学生也会产生共鸣……

教师C:对,课程思政不是我们自己想一出是一出,不是“打游击”,应该针对学校特色或者学生专业不同,坐下来一起讨论讨论到底怎么实施,单枪匹马有点为难。

从以上访谈可以看出,受访教师对思政融合已经做出了相应的改变与调整:(1)更新教学理念,设计新的教学大纲,提升学生学习兴趣。如教师D将教材中的 “改变生活的方式”补充为疫情下生活、学习和工作产生变化的话题,“用到很多跟疫情有关的词汇”。(2)倡导团队合作,细化课程任务,提高课堂质量,增强互动感。如教师D、教师C都提到了集体智慧介入的必要性,不能“打游击”。

(三)处境身份认同

根据表3可知, 在处境身份认同中,受访老师对课程思政教改态度认同度比较高,而对思政改革实施解读认同度偏低,各持己见。访谈中, 虽然老师们表达了多渠道了解过课程思政,也基本能够分清楚课程思政与思政课程概念上的差别,但当需要教师们进一步描述课程思政内容时,大多数教师很难对之,表露出一定的焦虑,无法全面地解释。部分教师认为大学外语课程思政教育应涉及中国文化相关内容,但对于把政治认同、家国情怀、宪法法治意识和职业道德修养等也作为课程思政的重点内容鲜有了解[10]。

教师B:其实并不是十分确定课程思政的内涵,有时候觉得自己很难把握。

教师E:需要配合思政方面的教材和案例展开教学。

教师C:思想教育是大事,肯定支持,但接下来咱们的教学重点是什么?我要怎么做啊?其实我有时候也感到很困惑,不知道如何下手准备。

虽然课程思政实施不可能一步到位,但如果没有一个统一的教学大纲和教学目标作参考,授课教师难免会感到困惑。院系应充分考虑课程思政转型对一线教师产生的顾虑和压力,详细沟通有关德育教学的课程目标、大纲和授课重点等,制定相对完善的整体规划,这样有助于他们明晰自身定位,减少茫然带来的无助感。

(四)专业身份认同

根据表3可知,所有教师对专业认同方面均表现出强烈的英语教学信念,认为思政教学需要立足语言教学,进一步丰富语言学习,优势在于运用英文讲述中国故事。

教师D:我们的课堂首先是英语课堂,语言学习本身不能丢。

教师A:思政融合式英语教学开展思想道德培养也需要考虑学生的接受程度,教与学的完美对接是最理想的状态。

教师C:思政教学其实对语言学习要求更加严格了。

但对于开展思政育人教学活动中是否采用全英教学,如何进行全英教学,对思政相关的语言能力缺乏一定的信心。

教师E:关键课堂中的思政术语英文翻译有时搞不清楚啊。

教师A:目前我采用的是参考“China Daily”双语版的英文释义,这是官方认可的,应该没错吧?