拔尖创新人才核心素养及培育路径:基于茨格勒理论

作者: 李明媚 李世勇 龚敏

摘 要:拔尖人才培养在高等教育普及化时代重要价值日趋凸显。我国高校在拔尖人才培养方面已进行十余年探索实践,拔尖人才核心素养培育还存在人才精神支撑偏弱、人才知识结构不足、人才教育层次阶段性突出等问题。在教育部全面实施“拔尖计划2.0”之际,分析我国拔尖创新人才核心素养,构建文化基础、自主发展、社会参与三位一体的核心素养模型,基于茨格勒理论,从宏观系统视角、中观要素视角和微观动态视角分析探究拔尖人才核心素养立体多维实现路径,为丰富我国拔尖创新人才核心素养培育理论和实践提供借鉴。

关键词:拔尖创新人才;人才培养;拔尖计划;核心素养;茨格勒理论

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0156-05

Abstract: The important value of cultivation of top talents in the era of popularization of higher education is becoming more and more prominent. Although our universities have been exploring and practicing the cultivation of top talents for more than ten years, there are still problems such as weak spiritual support, insufficient knowledge structure, and outstanding stages of education level. When the Ministry of Education is fully implementing the "Top Talent Program 2.0", we analyze the core literacy of top innovative talents in China, construct a three-in-one core literacy model of cultural foundation, independent development and social participation, and explore the three-dimensional core literacy of top talents from the macro-system perspective, meso-elements perspective and micro-dynamic perspective based on Ziegler theory. The study will provide reference for enriching the theory and practice of cultivating core literacy of top innovative talents in China.

Keywords: top-notch innovative talent; training of talents; top-notch plan; core literacy; Ziegler theory

基础学科是国家创新发展的源泉、先导和后盾,培养基础学科拔尖人才是高等教育强国建设的重大战略任务[1]。2009年教育部联合中组部、财政部启动“基础学科拔尖学生培养试验计划”(简称“珠峰计划”),经过十年探索形成拔尖人才梯队网络,2018年,《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》出台,“拔尖计划2.0”新局开启,涵盖77所高校、288个基地,旨在形成拔尖人才培养中国模式[1]。

如何培养中国自己的杰出人才是我国高等教育事业发展的艰深命题。作为一种精英式人才培养,拔尖计划被定位为“仰望星空,培养未来领跑者的计划”,国家政策和学校层面都助力持续推进,其中有个问题值得关注:拔尖人才应具备哪些核心素养?如何培育和发展这些素养?在教育部全面实施“拔尖计划2.0”之际,本文在现有研究基础上构建拔尖人才核心素养模型并根据茨格勒理论提出培育路径,为基础学科拔尖人才培养的中国方案提供启示与借鉴。

一、拔尖人才的“三维”核心素养

核心素养旨在勾勒新时代拔尖创新人才的形象,规约拔尖人才教育的方向、内容和方法。“核心素养”概念可追溯到20世纪70年代,出现在德国职业教育。国际上对核心素养较早的系统性解释是经济合作与发展组织(OECD),将核心素养概念定义为“价值观、情感、态度、技能和知识的整合与综合体”。

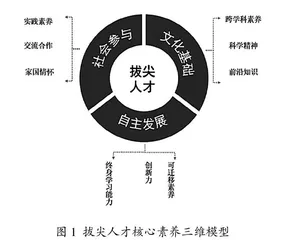

本文认为拔尖人才核心素养是以“创新能力”为核心的高阶体系,包括文化基础层、自主发展层、社会参与层三个维度,涵盖跨学科素养、科学精神、前沿知识、终身学习能力、创新力、可迁移素养、实践素养、交流合作和家国情怀九大素养。如图1所示。

(一)文化知识基础层:知识力

主要包含跨学科素养、科学精神、前沿知识三个二级指标,是拔尖学生的基础能力。

其一,跨学科素养。跨学科是创新力生成发展的关键前提,指的是主体所具有的把握学科前沿的实力、超越学科的综合素质,从而形成主体可以跨越专业界限开展科研、分析解决问题、知识创新与传承文化的综合能力。跨学科素养正成为拔尖教育趋势,对于拔尖人才,定义知识框架、探索知识疆界的能力非常重要。要实现国家自主创新,未来科技领军人才要解决高度复杂的科学问题就要具备丰富宽广的知识基础和交叉融合的视野,以作为知识和能力创新的背景支撑[2]。

其二,科学精神。科学精神是成为基础学科领域带头人需要的基本素养。指贯穿于科学实践活动始终,能够为主体活动提供有效指导和必要约束的思想信念、价值规范及行为规范的总称。“拔尖计划”培养目标是领军人物,要求入选学生要对基础学科具有强烈而持续的科研兴趣和研究潜质,同时需有强烈意志力排除外界影响与诱惑。

其三,前沿知识。前沿知识为新的突破创新提供新鲜养料。拔尖人才知识教育不应是“讲得更多、讲得更充分”,而是“讲得更新颖”,向学生展示如何在既有知识体系的基础上实现前沿突破的深度和广度[3]。前沿知识包括理论前沿和技术前沿,在学科前沿或交叉地带,特别在高、精、尖领域往往是创新生长点。

(二)自主发展关键层:思维力

主要包含了终身学习能力、创新力和可迁移素养三个二级指标,是拔尖学生关键能力。学生的质量与创新力是大学和学科世界排名重要测量维度。

其一,终身学习能力。拔尖人才的终身学习力是学术创新突破的基础。未来的科学领军人才不仅需要具备全面系统的知识储备,还需始终保持开放心态,对动态发展的知识体系和爆炸性产生的新知识具备再认知能力。面对未来竞争,学习好奇心将持续激发其内在潜能从而取得更高学业和科研成就。

其二,创新力。“‘创新’是拔尖人才核心素养中最为重要一环,是核心中的核心”。创新力指创造性突破原有范式,形成创新性解决方案,既具有必要经历和知识积淀,又能突破已有范式的思想藩篱。“拔尖计划2.0”中“创新”是指要走出一条中国道路、探索中国模式、提供中国方案、树立中国标准[4],强调原始创新。当前我国自主创新人才培养问题一直没有解决,基础学科人才自主创新能力薄弱,时代呼唤能实现“从0到1”范式突破的创新X型人才,X型人才就是在内生动力驱动下,找寻最有激情的目标,全力以赴追求探索,敢于失败的人才。

其三,可迁移素养。由复杂能力构成的工作形态,知识有效传递和建构成为理解不同领域复杂现象和事物的基础能力。可迁移素养包括“分析问题,找到适当的解决办法,有效交流,具有创造性,体现领导力、责任心”。在现代科学技术的迅速发展下,“跨学科知识、不确定性知识逐渐成为知识的重要特质”[5]。知识内容变化和多种技能需对不可预知的变化不断反应,还需具备适应不断变化的心理因素。所以,认知技能迁移和建构与人强大心理特征共同构成可迁移素养,其背景就是适应以“变化”“复杂化”与“互相依存”为特点的未来世界的需要。

(三)社会参与保障层:实践力

涵盖实践素养、交流合作、家国情怀三个方面。

其一,实践素养。实践素养对“思维力”起重要导向作用。是指将理论运用到社会实践的能力,是对国家政治、经济社会和人文的理解、认识及社会实际参与行为,包括自律、社会参与力和可持续发展的责任,与社会、国家和国际社会关系中具备的能力意识和情感态度,涵盖政治参与、经济参与、自我参与和文化参与[6]。参与社会互动等日常实践活动也会反映在学习当中,是学习力必不可少环节,主动参与社会互动有助成就拔尖创新人才“全人”发展。

其二,交流合作素养。合作交流素养指具备清晰有效的表达能力;能与多人/团队协同合作,通过共同讨论协商,综合运用团队的技术、知识和智慧创造解决问题的方案;具有多元文化理解、欣赏文化差异和全球差异的能力;分享经验,高效地实现目标。“融合时代”,各种跨越边界的潮流加速发展,不仅是物品、服务、资金的跨越边界,更包括观念、文化、对话、合作和认同等跨越融合,复杂问题、重大挑战的攻坚克难需要拔尖人才能团队协作共钻难题。

其三,家国情怀。拔尖学生的出现不但与个人能力相关,而且还与时代价值导向、经济社会发展水平和国家宏观战略等密切相关。家国情感是对国家和民族高度的认同心、归属感、社会责任心和使命感。“拔尖计划2.0”人才培养关键之一就是使命感,强调服务国家战略产业发展需求、探索科学重大问题的素养[7]。引领性拔尖人才使命是推动社会进步、创造未来,是纯粹的人,是可以改变国家和人类命运的人。

二、拔尖人才核心素养培育路径

拔尖人才核心素养的落地目前还有一段长的路要走,集中表现在:人才精神支撑方面“功利化”凸显,家国情怀偏弱,人才知识结构方面“知识性”偏重,创新素养滞后,人才教育层次上“阶段性”突出,核心素养统筹不够等。茨格勒理论是西方天赋发展的主要代表学说,充分考虑到拔尖人才的成长复杂性、动态性与系统性并扩展到立体系统,采用全局视角,从宏观层次、中观层面、微观层次,说明了各要素的复杂双向循环相互作用及体系中各种结构因子的共同进化直至通往卓越的行动过程。本文主要根据茨格勒理论,从要素视野、动态视角和系统角度探究拔尖人才核心素养培育的立体路径。

(一)系统视角:宏观布局“识变”

宏观设计是一项复杂系统工程。茨格勒理论特别重视行为和培养系统,把个人、环境及社会动态交互视为一个有机整体。强调在整个行动群落需要系统的、不断调整及模型内各种要素的共同进化[8]。根据该理论的拔尖人才培养实践,拔尖人才的培育环境、培养方法和培养目标与个体实现协作共赢。

1. 转变教育理念

培养基础学科拔尖人才是重大而长期任务,要转变社会观念,促进社会共识,从对“拔尖人才”理解出发,立足于培养能服务国家战略需求、掌握解决相应问题能力的全面发展的人。我国新时代的历史使命是自主人才培养,要更加重视科学精神、创新素养、可迁移素养等核心素养培育。

一方面中学教育要跳出应试教育,切实克服“唯升学论”“唯分数论”,遵循人才发展规律优化培养体系,为学生在全面培养基础上发展学科志趣、优势特长提供最适合的生长环境,警惕急功近利、拔苗助长行为扼杀创新精神[9];另一方面要改革课程体系,为拔尖人才思考自然、社会、政治、经济等问题提供重要支撑,改革学校体系和师生的固有观念,需变革根源是文化环境,须有耐心。