材料科学基础课程的“四重构”与“两创新”教学改革

作者: 田相鑫 章强 李传明 刘伟 苗欣

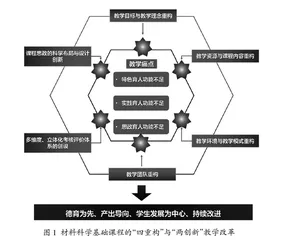

摘 要:材料科学基础是材料类专业的核心基础课程,是材料类专业学生学习其他专业课程的基础。本课程在培养适应新工科背景下材料产业建设、升级和新旧动能转换所需综合性、复合型人才的方案中具有重要地位。针对课程教学过程中存在的“三不足”痛点问题,教学团队遵循以学生发展为中心和产出导向的教学理念,实施“教学目标与教学理念-课程内容与教学资源-教学环境与教学模式-教学团队”的“四重构”改革方案,并针对课程思政建设进行科学布局与设计的创新,针对教学评价体系和反馈机制进行多维度、立体化的创新,实现学生主体,老师主导,知识为骨,实践为肌,研学一体,质素并举的良好改革效果。

关键词:学生中心;产出导向;课堂模式改革;材料科学基础;课程评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0152-05

Abstract: Fundamentals of Materials Science is the core basic course of material-related majors, which also plays an important role providing knowledge basis for studying the more professional courses. This course plays an important role in cultivating integrated and inter-disciplinary talents needed for material industry construction, upgrading and traditional drivers being replaced by new ones under the background of "New Engineering". In response to the "three deficiencies" pain points in the course teaching, following the concepts of student-centered and out-come based education, this study puts forward and carries out a "four reconstructions" reform, including, specifically, reconstructions of teaching objectives and concepts, course contents and resources, teaching modes and environments, and teaching team. Besides, this study carries out scientific layout and design innovations for the course ideology and politics. A multi-dimensional innovation for teaching evaluation system and feedback mechanisms has also been made in the teaching practice. Finally, the course has achieved a good reform effect of student-centered, teacher-led, knowledge as the bone, practice as the muscle, research and study as the body, and satisfying both the quantity and quality.

Keywords: student-centered; outcome-based education; classroom teaching reform; Fundametals of Materials Science; course evaluation

2017年是中国工程教育发展史上里程碑式的一年,新工科建设的“复旦共识”“天大行动”及“北京指南”均在这一年出台,为中国高等教育新工科发展擘画了蓝图,指明了方向,提供了路径[1-3]。针对新工科建设和发展要求,全国各大高校开始结合自身特色,主动思考,积极行动,在校企、校校、校地、校家等不同层次、不同维度开展了协同育人的教育改革与探索。与此同时,“复旦共识”明确指出,我国高等工程教育专业认证体系已经实现国际实质等效,基于产出导向(Out-come based Education)和以学生为中心的教育理念也日益深入人心[4-5]。从人才培养方案入手,结合学生自身发展和服务国民经济发展的需求,重新构建人才培养目标,建立更加科学的课程体系,依据课程在人才培养方案中的支撑关系重构课程目标,进而实现对课程内容、课堂组织模式、课程资源及考核方式的深入改革,目前正方兴未艾。

此外,现代科学技术的迅速发展同样在教育领域产生了深远的影响[6-7]。一方面,互联网和现代信息技术不断进入教育教学领域,智慧教室、微格教室等教学与学习环境的更新,包括国家精品课程在内的网络资源的极大丰富,都对教师的教和学生的学提出了新的更高的要求。另一方面,伴随中国互联网行业一同成长起来的“00后”已经成为大学的绝对主力,利用智能手机、平板、电脑等电子设备获取知识已经成为他们与生俱来的本能,学生的学习习惯和特点已经发生了根本性的改变。但是,教学模式僵化,教学内容落后,教学实践脱节等问题在广大中国高校的教学中仍然普遍存在,已经难以与当代大学生的学习需求和学习特点相匹配。中国高等教育学会前副会长陈浩教授就曾直言,不进行异常教学方法的革命性变革,不足以搬掉阻碍人才培养质量提升的一大屏障,不足以焕发大学教育活力青春[8]。因此,高等教育课堂教学模式的改革亟待深入推进。

为此,本文以材料科学与工程领域传统基础课程——材料科学基础的教学改革实践为例,基于以学生为中心和产出导向的教育理念,分析了当代大学工程教育中普遍存在的痛点问题。基于雨课堂和BOPPPS模式(即导言(Bridge-in)、目标(Objective)、前测(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory Learning)、后测(Post-assessment)、总结(Summary)),对课程目标和理念、教学内容和资源、教学环境和模式及教学团队设计了“四重构”教学改革方案,并针对课程思政建设、教学评价模式进行了“两创新”,收到了良好的改革效果,并希望能够对其他工程类专业基础课程的改革提供思路和借鉴作用。

一、教学过程中的“痛点”问题分析

材料科学基础课程是材料类专业国家质量标准中建议开设的重要专业基础课程。在材料类专业的知识体系和课程设置中,它处于公共通识课程与专业核心课程之间的桥接部分,具有承上启下的重要作用。随着国家深入推进新工科建设发展、高校中专业工程教育认证工作的进一步铺开及教育信息化的发展,传统的材料科学基础课程教学模式已经无法满足行业要求和学生需求,严重影响了学习质量和对培养目标的有效支撑。具体地,材料科学基础课程教学存在如下三个“不足”的问题。

(一)特色育人功能不足

材料科学基础课程的特色育人功能主要体现在三个维度上。首先,材料科学基础课程源于金属材料方面的专业课程,包括金属学、金属物理学等,知识体系和框架仍然延续着金属材料的专业特点,没有很好地体现对高分子材料、无机非金属材料、复合材料等专业的培养特点,也没有很好地融入目前先进材料的设计和发展理念,不能有效承担材料科学与工程专业宽口径的人才培养任务。其次,教学内容更新缓慢,缺乏对最新研究成果的吸收和更新,课程的创新性、高阶性和挑战度不足。第三,教学手段不足,课程知识大水漫灌,“老师一人累,学生集体懵”的现象仍频繁出现。

(二)实践育人功能不足

材料类专业属于实验学科,对于实验、实践的要求很高。但是,材料科学基础课程中所涉及的内容又具有理论性强和抽象性强的特点,很多专业术语、概念、现象对于学生而言首次接触,缺乏直观印象,更不知道这些知识的实际应用场景,纯粹的理论讲解效果较差。因此,在授课过程中进行理论与生产实践和科学研究的有机融合,充分满足学生的研究、创新、创业需求,是材料科学基础课程改革的一个重要方向。

(三)思政育人功能不足

专业课程的教学往往注重知识的传授,对学生价值观的引领作用不强,思政育人功能薄弱,而思政教育对专业教育的反哺功能就更加不足。寓价值引领于专业教育,实现思政教育的春风化雨、润物无声,充分发挥专业课程思政育人功能,实现思政教育与专业教育的有机互补、相互促进,是材料科学基础课程改革的另外一个重要方向。

二、基于学生健全发展的教学改革“四重构”

针对材料科学基础课程在实际教学过程中存在的“三不足”问题,本论文通过深入研究和课堂实践,将学生发展为中心和产出导向的教育理念深度融合,系统提出了教学目标与教学理念重构、教学资源与课程内容重构、教学环境与教学模式重构、教学团队重构的“四重构”的教学设计创新和改革方案,并进行了教学实践,如图1所示。

教学目标与教学理念重构。表1为学团队在人才培养方案重新修订的基础上进行顶层设计和整体布局,基于OBE理念,以学生发展为中心作为基础,重新构筑了课程教学目标。重构之后的教学目标更加体现了学生在教学过程中的主体地位,能够对毕业要求实现更加有效的支撑,满足OBE的人才培养要求。同时,知识—能力—思维与三阶课程目标深度融合,形成了层次分明又联系密切的教学目标体系。

教学资源与课程内容重构。在教学目标重构的基础上,教学团队以“宽口径、厚基础、个性化”为指导,对课程内容进行了梳理、更新和重构。“宽口径”重在对教学内容进行广度拓展,例如在金属材料专业的教学中,融入一定的高分子材料、新能源材料的相关内容,帮助学生打开学习和研究的思维。“厚基础”则重在针对性地对教学内容进行深度强化,例如在高分子材料专业教学中,扩充、深挖关于范德华力、氢键的相关教学内容。“个性化”则重在针对培养专业方向,对教学内容进行个性化定制,例如在金属材料专业的教学中强化准晶态的讲解,并进行高熵合金的介绍。在课程内容的重构基础上,教学团队重视吸纳近期的重要研究成果,对课程内容进行了更新,例如对于大角度晶界的授课中,就根据最新的研究成果介绍了大角晶界中存在的对称结构。在教学资源建设方面,依托“智慧树”平台,本课程建设了线上课程,为学生课下学习量身打造了在线课堂,并从科学前沿、教师科研、工程实践三个维度,师生共建了教学案例库,将课堂教学与科学研究、生产实践进行了有机融合,极大地激发了学生的学习热情和创造性思维。目前,教学案例库中包含科学前沿案例100余项,教师科研案例20余项,工程实践案例40余项。

教学环境与教学模式重构。针对当代学生的学习特点和教育信息化的发展,教学团队依托智慧树平台建设了材料科学基础的在线课程,并充分借助国家精品课程的在线开放资源,实现了线上-线下的深入融合,为学生提供了更加全面的学习资源。此外,如图2所示,本课程采用了基于雨课堂和BOPPPS的课堂模式,有机统一“课前—课中—课后”的整个学习环节,有效帮助教师掌握学生的学习效果,把握学生的学习轨迹,实现教与学的有效融合。在这一模式下,学生的学习自主性和积极性得到了激发和调动,有相当一部分记忆、理解型知识可以从课堂转移到课下,释放了课堂时间,师生可以就更加复杂的课程内容进行充分和深入的探讨,教学互动与翻转课堂的设置也会更加充分和有效。此外,本课程还进行了实践教学场景的拓展与创新,创设了“传统教室-智慧教室-实验室-生产车间”的四重教学空间,并积极带领学生参与全国大学生金相技能大赛、“挑战杯·揭榜挂帅”专项赛、热处理创新创业大赛等赛事,着力打通专业课程与实践实训、创新创业、科学前沿之间的壁垒,激发学生主动学习探索的热情。