顺承已有知识,厘定研究路径

作者: 邢成云

摘要:《三角形》章起始课,应该立足学生已有的感性认识,顺承线段与角的研究脉络,引导学生展开对三角形的概念、分类、性质等内容的探索,通过唤醒、类比、画图、论证等数学活动形成整章概貌,构建认知结构、厘清研究路径,从而统领本章教学。

关键词:三角形;章起始课;类比;认知结构;研究路径

一、章内容分析

人教版初中数学八年级上册第十一章是《三角形》,其主要内容包括三角形的概念及有关的线段、角,多边形及其内角和等。三角形是最简单的封闭图形,它在几何中的核心地位及重要性正如项武义先生所言:“三角形是仅次于线段和直线的基本几何图形,而空间的大部分基本性质都已经在三角形的几何性质中充分体现。三角形之所以成为古希腊几何学研究的主角,其原因也就是:三角形既简单而又能充分反映空间的本质。”张景中院士则指出:“欧几里得给我们的解题工具,主要是全等三角形和相似三角形。”这足以说明,掌握好三角形的知识就意味着理解了空间大部分的基本性质。同时,三角形的知识是研究其他几何图形不可或缺的基础,其研究路径、过程和方法可以迁移到四边形等较复杂图形的研究中,具有统领性、一贯性。因此,三角形的学习对整个几何学习具有奠基意义。

二、章学情分析

学生在小学已经接触过三角形,对其相关内容(定义、分类、稳定性、三边关系、内角和、周长、面积及高等)有基本的了解,但是小学的学习基本上停留在碎片化的粗浅认识上,学习方式也以观察、测量、操作来探寻几何性质为主。学生在初中学习《三角形》一章前,具备线段、角以及相交线(对顶角、邻补角)、平行线(性质、判定)等几何知识的储备,能够进行简单的推理和证明,并且初步认识到它们的研究思路,不过还不能很好地做到“顺利地提取知识”和“有条理地梳理知识”。因此,《三角形》章起始课应该通过对小学三角形知识的梳理,使学生明确这些知识的基本归属,为后续的学习做好统领、打好桩基。

三、章教学的整体规划

基于以上分析,依据相应的课标要求和教材编排,对这一章的教学统筹规划如下:

第一课时:章起始课。立足章引言,顺承已知、利用类比统摄整章,厘清本章研究路径,确定本章研究内容(三角形的概念、分类、三边关系、三角关系、内外角关系、“三线”性质以及向四边形等多边形的展望)。

第二课时:承接章起始课,在点的运动中进一步研究“三线”,初步认识三角形的三个心(垂心、重心、内心),完整认识三角形有关的线段(边、高、中线、角平分线)。

第三课时:顺应章起始课,在逻辑论证中进一步研究三角形内角和,加固三角形的又一本质属性,同时研究有特殊角的三角形——直角三角形的性质与判定,感知一般与特殊的辩证关系。

第四课时:从内角出发研究外角、内外角之间的关系(相等关系与不等关系)以及三角形内角和对应的三角形外角和,以完善三角形性质的深入研究。

第五课时:依循三角形的研究路径,类比研究多边形及其内角和,揭示一般与特殊的关系,在对比中分析出多边形对角线的重要价值,进而实现多边形向三角形的转化。

第六课时:小结与复习。呼应章起始课,形成更加完善的三角形知识结构以及向多边形知识发展的结构。

第七课时:评价课。

第八课时:讲析课。

四、章起始课的教学思路与目标

基于上述整体规划,可以梳理确定章起始课的教学思路与目标:

1.通过对小学“三角形”内容的复习回顾和整理,唤起知识储备和学习思路。

2.通过梳理“角”的研究思路,经历“角”和“三角形”知识结构的类比,厘定“三角形”学习的主要内容及整体结构,形成《三角形》一章的研究思路和方法,为整章学习定下基调,进而迁移几何图形的研究思路,积累封闭图形学习的基本活动经验。

3.在画任意三角形、画不同的三角形、画边长给定的三角形(尺规作图)的系列过程中,通过观察、操作、猜想、证明等活动,科学地认识三角形的概念、基本要素以及表示方法,学会分类,唤醒对三边关系、内角和大小的记忆,初步认识“三线”,理性理解三边关系,进一步深化三角形知识的研究思路和结构体系,感受三角形学习的必要性和重要性。

五、章起始课的教学设计

(一)梳理已学,唤醒旧知

在学生课前梳理的基础上提出问题:(1)你学过或知道三角形的哪些知识?你是通过什么方法获得这些知识的?(2)角的研究思路是什么?在它的启发下,三角形如何展开研究?引导学生回顾三角形的已有认识,包括三角形的分类、三边关系、内角和、周长、面积、高、稳定性等;确定这些知识的获得方法,即观察、测量或剪拼等操作;理清角的研究思路,即“角的定义—角的表示—角的分类—角的性质—角的特殊关系—特例”;展望三角形的研究思路,即“三角形的定义—三角形的表示—三角形的分类—三角形的性质(从边、角等元素入手)—三角形的关系(全等、相似等)—特例”。

[设计意图:通过梳理小学的三角形知识,回顾角的研究思路,使学生逐步体会本节课的学习主线。通过两个策略性问题,唤起学生的已有认知,让学生感受到之前三角形学习的“点状”和“非系统”,从而认识到系统研究三角形的必要性和重要性。在此基础上,完整展现类比获取数学对象研究路径的过程。其中的“定义—表示—分类”是“基本动作”,后面的线路是“进阶动作”,学生未必能梳理清楚或展望到位,教师可适时引导,以确保路径的清晰,并在此过程中积累几何活动经验,共同形成三角形的基本研究脉络。]

(二)画任意三角形,完善定义

让学生用尺规画任意三角形。

[设计意图:这是找感觉的过程。学生根据已有经验画图,画得成的、画不成的,画多的、画少的,形态各异,就在这“任意”中感知三角形。]

顺势提出问题:(1)是不是画任意三条线段,都能构成三角形?(2)三条线段应该怎样拼接,才能成为三角形?在“几何画板”软件演示的辅助下,引导学生得到构成三角形的三条线段的特征:不在同一条直线上、首尾依次相接。

[设计意图:在学生有了画图的感觉后,通过问题引发学生对如何画三角形的思考。]

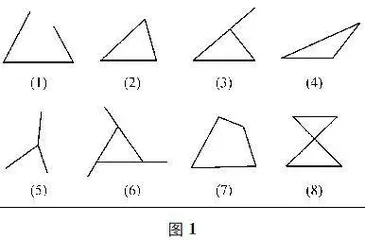

出示图1,让学生判断其中哪些是三角形,并简述理由。

[设计意图:给出多种不同的图形让学生根据经验与思考来判断,从而进一步凸显、明晰三角形的特征。]

提出核心任务:仿照“角”的定义,尝试给“三角形”下定义。在学生独立思考、小组内交流、班级展示,互相补充、完善的基础上,引导学生总结、概括得到三角形的概念。然后,引导学生类比角的符号表示及命名,给出三角形的符号表示及命名:若三个顶点是A、B、C,则表示为△ABC……

[设计意图:限于小学阶段的认知水平及教学要求,学生本节课前对三角形概念的认识还停留在外在感知水平,不能严谨地表述内在逻辑关系。基于此,教师舍弃了生活情境中的图景,让学生从数学现实中获得研究对象,以拉近数学知识之间的距离,理解数学内部的逻辑一致性。在操作、观察、思考的基础上,通过必要的引导、辨识,规范三角形的定义,形成对三角形概念的准确理解。]

(三)画不同的三角形,完善分类

不限制作图工具,让学生画3个不同的三角形,感知三角形可能的不同之处。

提出问题:同学们画出的三角形有什么不同?在讨论中,让学生认识到:三角形的形状和大小有无数种可能,不同的三角形是画不完的。进而,让学生认识到:为了方便研究,应该对三角形做一些简单(有限)的分类。

提出核心任务:利用已有经验,对三角形进行分类。引导学生依据三角形的构成要素(边和角)进行分类:按角可分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形(类比迁移角的分类),按边可分为三条边都不相等的三角形、有两条边相等的三角形和三条边都相等的三角形。

[设计意图:画3个不同的三角形,学生在画的过程中,就会思考什么叫不同。由此,便可凸显对三角形进行分类的必要性,进而激活小学阶段的三角形分类知识。接着,教师引导学生明晰分类的依据,以及构成要素“边”和“角”对研究三角形的重要性。]

出示练一练:

(1)为什么说按边把三角形分成等腰三角形和等边三角形不正确?

(2)图2中的三角形被木板遮住了一部分,这个三角形是()

A. 锐角三角形B. 直角三角形

C. 钝角三角形D. 以上都有可能

[设计意图:这两道题目,除了能够加深对分类的理解,还指向问题的暴露,如按边分类时把等腰三角形和等边三角形并列(其实是包含关系),按角分类时陷入按一个角的大小分类的窠臼等,以澄清模糊的认识。]

(四)给定三条线段画三角形,明晰三边关系

给定若干组三条线段,让学生利用尺规画出以每一组三条线段为三边的三角形(至少两组线段,包含“画不成”和“画得成”两种情况,如长度为1、2、4的三条线段和长度为2、3、4的三条线段),感知不是随便三条线段都能画出三角形的。

提出问题:怎样的三条线段能构成三角形?激活学生小学阶段学习过的构成三角形的三条线段的特征:任意两条线段长之和大于第三条线段长。

提出问题:为什么构成三角形的三条线段具有这样的特征?这样的特征包括三个不等关系,它可以简化吗?可以变形吗?引导学生借助基本事实“两点之间线段最短”证明三角形的三边关系;借助不等式的性质简化、变化三角形的三边关系,得到最简表述“两条较短边之和大于最长边”和变形表述“任意两边之差小于第三边”。

[设计意图:从显性知识的角度,本节课除了三角形概念的概括是重点外,就是三边关系的进一步认识了。因为学生在小学已经知道了三角形的三边关系,所以这里重点让学生从感性到理性,借助逻辑推理和辩证思考进一步理解其背后的道理及不同的表征。]

(五)由边及角,步步向前

提出问题:以上研究了三角形的基本元素“边”,形成了三角形的一个基本性质,那么,还应该研究三角形的什么基本元素?能得到什么性质?引导学生聚焦三角形的基本元素“角”,分为内角和外角,激活小学阶段学习过的内角和为180°的认识,思考内外角的关系以及有关外角和的结论。

对于三角形内角的关系,学生在小学就知道结论,本章再学重在证明,但是本节课作为起始课,由于时间所限,不要过分纠缠:如果学生基础好、能力强, 就让学生快速(口头)证一下;如果学生基础和能力一般,则留到本章第三课时进行深度研究。

对于三角形内外角的关系以及外角之间的关系,更要点到为止,让学生有点感觉、有所猜测即可,具体则留到本章第四课时进行深度研究。

至于进一步应该研究的边与角的关系,则后续放在特殊三角形中研究——高中才在一般三角形中研究。

[设计意图:由边到角,让学生对内角、外角的关系展开初步探索,体现思维的连贯一致、不断延伸。]

(六)起于面积,终于“三线”

提出问题:刚才一开课,同学们谈到了小学学习过三角形的面积及计算,那么三角形的面积是如何计算的?学生容易回答:底乘高除以2。

引出三角形有关的一类重要线段——高。然后,结合三角形的基本元素“边”“角”有关的概念中点、角平分线,引出三角形有关的另外两类重要线段——中线、角平分线。

[设计意图:继续发挥小学的已有认知作用,通过对三角形面积计算的追问,使学生了解“高”这个三角形重要线段的价值,然后,由边(线段)、角这两个三角形的核心要素的研究,在线段、角中最核心的概念中点、角平分线(它们其实同出一源,具有一致性)的唤醒中,引出三角形有关的其他重要线段,得出“三线”。]

(七)整体立意,厘定框架

引导学生回顾全课,梳理三角形的研究思路,形成本章的整体架构,如图3所示。最后,提出问题:下一节课,同学们准备对三角形的哪方面做进一步研究?让学生关注有待后续深入研究的内容。