《获取与加工音频》项目化学习的实践与思考

作者: 孟杰,秦文艳

摘要:《获取与加工音频》一课项目化学习具体的实施过程为:基于真实情境与学情分析,确定项目主题;整合教学内容,制订项目规划;依循项目规划,开展项目实践;借助评价量规,组织项目评价。提升基于项目化学习理念的信息技术教学的质量,可以通过巧用认知工具、开展学科融合、拓展交互空间等方式来实现。

关键词:项目化学习;《获取与加工音频》;学科融合;信息技术

《获取与加工音频》是苏科版初中信息技术七年级第7章《加工与制作音视频》单元第一节的内容。在以往的教学中,我们主要关注相关技术知识的传授,学生遗忘率较高,知识迁移差,较难实现学以致用的目的。

项目化学习即基于项目的学习,强调立足现实情境,明确核心任务,整合教学内容。教学中,可以设置独立的或关联的多个学习任务,让学生在完成任务的过程中完成同化与顺应,从而建构起新的知识体系。在项目化学习过程中,学生逐渐掌握学习的主动权,进而主动地探寻知识、解决问题,真正地做到学以致用。

恰逢学校开播《午间广播》节目,给教学带来了新的契机:我们可以借此开展项目化学习,让学生在制作广播剧的过程中,完成《获取与加工音频》一课的学习。

一、教学实践

基于项目化学习理念开展信息技术教学,需要以学情为出发点,整合教学内容,推进项目实践。

(一)基于真实情境与学情分析,确定项目主题

学校的《午间广播》节目主要推送与校园或家庭生活相关的广播作品。一部作品时长5—8分钟,要求学生自主寻找题材,小组合作完成。在这样一个真实的情境下,学生需要完成编写脚本、录制对白、添加音效或背景音乐等,最终完成一部完整的广播剧。这与《获取与加工音频》一课的基本要求相符。另外,学生曾学习过Camtasia Studio软件的操作,并围绕“抗击疫情”制作过相应的音、视频作品,所以具备一定的音、视频剪辑基础。基于上述分析,我们最终确定了“制作广播剧”这一项目主题,拟将音频的剪辑、制作、加工等分解到项目的不同环节。

(二)整合教学内容,制订项目规划

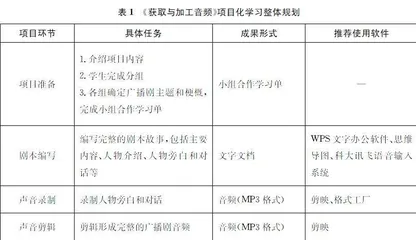

纵观项目化学习的整个过程,项目规划是其中的重要内容,其作用是明确项目范围,细化项目任务,为之后的项目操作指明方向。通过对教学内容的分析与整合,我们制订了如表1所示的《获取与加工音频》项目化学习整体规划。

制订项目规划时需统筹兼顾教学内容和需达成的目标,并进行合理的安排与分配,使项目环节环环相扣。《获取与加工音频》这一课的教学内容相对简单,而且学生有一定的基础,但要制作出一部要素全面又生动精彩的广播剧,难度较大。项目规划的重要性由此凸显。在此次项目化学习中,我们围绕项目主题,先思考整个教学流程和广播剧制作的步骤,然后整合、分解,形成4个基本任务,再对几个任务做进一步分解和细化,并明确提交的成果形式和推荐使用的软件。如此,不仅能为接下来的项目化学习提供依据,也能为之后的总结与反思提供参考。

(三)依循项目规划,开展项目实践

第一个环节为项目准备,旨在让学生了解本次项目化学习如何实施,以及需达到的项目要求等。项目介绍时,教师把项目规划展示给学生,以便学生对此次项目化学习有一个基本的把握。考虑到广播剧的制作是学生的未知领域,所以,教师播放、展示了一些优秀的广播剧,并抛出问题“何为广播剧?”“广播剧的元素、类型、应用场景都有哪些?”“广播剧的制作流程是什么?”等,让学生自行搜索、集中分享,掌握广播剧的理论知识。之后,学生分组。为确保组内异质、组间同质,教师事先为每个小组安排了信息技术和语文成绩较好的学生各一名,其他学生自由选组成团,每组3—5人。最后,小组共同讨论,明确任务分工以及本组拟制作的广播剧的主题和故事梗概,填写小组合作学习单(见图1)。

剧本编写环节,学生小组利用语文知识,根据已有的故事梗概,设计剧情,完善情节,同时思考并编写人物对话,最终提交一个完整的剧本故事。这一环节,教师为学生推荐了多种软件,从不同角度帮助学生完成剧本的创作。思维导图软件可以作为梳理故事逻辑和情节发展的工具;WPS文字办公软件可以作为学生记录讨论内容和编写剧本的工具;科大讯飞辅助语音输入,主要用于快速记录学生小组合作中的生成。实践中教师发现,借助这些软件,学生编写剧本的效率得到了提高。另外,剧本的创作是此次项目化学习中的一项重要的基础工作,需要用文字表现完整、具体的画面。为了帮助学生克服写作的惯性,教师上传了多个不同主题的剧本案例到“V校平台”,为学生搭建模仿与迁移的桥梁,顺利完成剧本编写。

声音录制是广播剧制作中的核心环节,需要学生以小组为单位分工配音。学生首先在教师的示范和指引下,学习使用剪映软件完成音频的录制、剪辑和删除等,然后以小组为单位完成剧本所需声音的录制。实践初期,学生兴趣浓厚,但在实践环节却出现了“张不开嘴”的问题。为了解决这个问题,从学生原有的认知结构出发,教师采用了语文课中分角色朗读的方法,在课外指导学生多次排练,并提醒他们关注配音的注意事项,如不喷麦、不破音、消除口水音、尽量消除环境噪音等,以保证音频的质量。此外,教师还要求学生在这一环节完成广播剧中所需音效的录制,当然,允许学生从网络上下载相关资源。不过,教师需补充介绍“格式工厂”软件的使用,方便学生根据需要转换音频格式。

一切准备就绪后,教师引导学生对声音进行剪辑。考虑到上一环节有的学生采集的音效或音频来源于视频,教师还为学生讲解了音、视频分离的操作。实践中,为了增加趣味性,学生会在作品中增加繁多的背景音效,衍生了“音效复杂而无意义”的问题。针对这一现象,教师让学生在小组内先进行预演,确定需要的音效,然后再添加。最终,学生小组大多呈现了精彩、生动的广播剧。

(四)借助评价量规,组织项目评价

评价是项目化学习不可缺少的环节,其重要性不言而喻。小组上交作品后,教师指导学生根据评价量规对各组的作品打分。评价的维度包括故事呈现、配音演绎、音效后期等。其中,故事呈现维度需综合考虑剧情的完整性、题材的新颖性、是否有吸引力等;配音演绎维度包括发音、感情、团队配合以及主题阐释等;音效后期维度则包含声音是否清晰、音效是否恰当、有无杂音等。得分较高的作品,教师会在帮助学生小组进一步完善后推荐参加区、市级比赛,获奖作品有额外加分。

二、教学思考

项目化学习让学生在真实的情境中解决任务,对提升学生的问题解决能力、批判性思维以及创造性思维等皆有重要价值。但与传统的学习方式相比,项目化学习耗时较长,这是无法回避的问题,也是需要关注的重点。在这次项目化学习中,我们主要采用了三种方式提升教学的效率。

(一)巧用认知工具

作为“数字化土著”,学生在日常生活中经常会接触到网络,具备一定的信息技术应用能力,因此,教师可以让学生借助多样化的工具完成任务。比如,项目准备环节,为了让学生掌握广播剧的基本知识,教师鼓励学生借助网络搜索答案;剧本编写环节,教师为学生推荐思维导图软件、科大讯飞语音输入系统等工具,协助学生高效地完成任务。

(二)开展学科融合

项目化学习是一种综合性的学习活动,需要学生调用多种思维和能力。广播剧作为一种语言艺术作品,制作过程中不仅需要学生有良好的信息技术运用能力,还需要有良好的语文素养。所以,在项目实施之前,我们与语文教师沟通,听取专业的剧本教学经验,了解学生剧本写作的学情;项目开展过程中,邀请语文教师协助学生完成剧本的编写与修改,确保后续环节的顺利实施。

(三)拓展交互空间

“互联网+”时代,多样的学习平台和移动设备打破了学习的时空壁垒,为学生的交流互助提供了极大的便利。项目实施过程中,我们借助QQ群和学校的“V校平台”,为学生拓展交互空间,让他们可以随时随地分享作品创意、提供改进建议,助推项目的完成。

参考文献:

[1] 何克抗.建构主义 革新传统教学的理论基础[J].中学语文教学,2002(8).

[2] 孟杰,范菲菲,周婷.多平台融合视角下的在线教学实践——例谈疫情下的《加工与制作音视频》单元教学[J].中小学电教,2022(5).

[3] 宋扬.网络广播剧的融合创新与发展路径[J].传媒,2022(4).