问题驱动与数学文化融合

作者: 胡爱华

[摘 要]文章以“圆的复习课”为例,将问题与数学文化融合,聚焦重难点、厘清知识关联、构建结构化知识体系,让学生对数学知识的发展历程和内涵有深入的理解,最终推动学生数学核心素养的提升。

[关键词]圆;复习课;问题驱动;数学文化

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)26-0062-03

数学不仅有抽象的符号和公式,还有源远流长的文化内涵。本文以“圆的复习课”为研究对象,通过将问题与数学文化融合,探讨如何引导学生在复习课中将零散的知识联系起来,以期为广大教师提供参考。

一、问题驱动与数学文化融合的意义

在复习圆的特征时,教师引用古籍《墨子经上》中的句子:“圆,一中同长也。”教师解释:“‘一中同长’这四个字准确地概括了圆的主要特征——圆只有一个圆心,圆心到圆上任意一点的距离相等,也可以说同一个圆内的半径或直径都相等。” 教师巧妙地将古代数学思想引入课中,让学生在复习圆的特征的同时感受到古人的智慧,增强课堂深度和趣味性。

在复习圆的周长时,教师以《周髀算经》里的“周三径一”概括圆的周长与直径的关系,介绍圆周率的由来,让学生认识到圆周率是经过漫长的演算过程才越来越精确,许多数学家为此献出了很多精力,因此,圆周率是圆的灵魂。

在复习圆的面积时,教师导入《九章算术》中记载的“半周半径相乘得积步”,让学生发现古人的表达简洁易懂。

通过系统整理与文化整合,让学生了解在不同时期的数学知识、思想方法及数学价值。这样的教学方式不仅能够激发学生对数学的兴趣,还能够培养他们对数学历史的敏感性,体会数学知识的文化魅力。

二、问题驱动与数学文化融合的实施策略

通过问题驱动的方式,设计多层次、多维度、多角度的问题,以促进学生数学能力的提升。教师可以在“基础应用”“外方内圆”“外圆内方”等环节中,引导学生从不同角度理解和运用圆的知识,使学习过程可视化,使思维层次化。

【活动一:设计多层次问题,让点状知识结构化】

复习课的目标在于引导学生将零散的知识串联起来,进一步完善知识结构。这一活动旨在培养学生主动思考问题的习惯,使他们认识到在数学课堂中构建知识结构的价值。

在“基础应用”环节探究两个圆的关系,揭示两个圆的直径、周长和面积的变化规律。

画一画:先画一个半径为4 cm的大圆,再在大圆中画一个直径为4 cm的小圆,使得大圆和小圆的圆心在同一点。

算一算:计算它们的周长和面积。

想一想:观察所画的两个圆,你能提出哪些数学问题?

议一议:探讨两个圆之间的关系,你的依据是什么?

验一验:《九章算术》中记载了求圆环面积的方法“并中外周而半之,以径乘之为积步”。如何解释?能否验证?

【分析】

在这个环节中,教师设计了一系列问题,旨在改变学生被动学习的状态,使学生积极调用已有知识,主动进行知识关联、整合和重组,构建知识网络,达到综合运用和整体提高的目的。

首先,教师引导学生探讨两个圆的直径、周长和面积的变化规律。其次,通过递进引导性的提问,学生深入思考,根据两个圆的面积比是1∶4的关系,求出两个圆的面积差。最后,通过调整小圆的位置,提升探索性问题的难度,让学生发现只要小圆在大圆内,都可以用圆环公式计算面积,而非仅限于同心圆,同时,教师通过引用《九章算术》中的句子,结合数学文化,使学生在探索中感受数学的魅力。

在这个环节中,教师不是单纯地说教,而是通过巧妙设计的问题,让学生主动挖掘知识,培养他们的综合运用能力。通过问题驱动的方式,学生梳理了零散的知识点,实现了方法的自主运用、策略的自主选择,达到了真正的内化与构建。这种教学方式既体现了学生在课堂中的主体地位,又体现了知识的多元联系,实现了知识再构建、再联系的学习效能。

【活动二:提供多维度问题,让学习过程可视化】

在“外方内圆”和“外圆内方”环节中,通过问题驱动,为学生提供多维度问题,让学生自主回顾旧知识,自然地构建知识网络。这种教学方式避免了由教师主导的讲解,激发了学生的学习兴趣和主动性,使教学效果最大化。

本环节的问题设计如下:

(1)说一说,你是如何找圆心的?

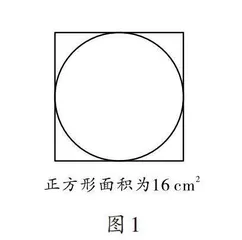

(2)你能求出正方形里面最大的圆的面积吗(如图1)?

(3)求出正方形与它里面最大的圆的面积差。有几种解法?

(4)正方形与它里面最大的圆的面积之比是多少?结论是唯一的吗?

(5)已知正方形与它里面最大的圆的面积之比,能否利用这个比求圆的面积呢?

(6)在“外圆内方”的图形中(如图2),已知圆的周长是25.12 cm,你能提出哪些数学问题?

(7)大正方形、圆、小正方形这三个图形(如图3)的面积之比是多少?两个正方形的面积之比是多少?

【分析】

在这个环节中,通过问题(1)到问题(7)的递进,学生在解决问题的过程中逐步梳理知识,发现了找圆心的方法,并根据问题(2)求出正方形内最大的圆的面积。问题(4)引发学生对面积之比的思考,学生不仅验证了“外方内圆”模型中正方形和圆的面积之比是4∶π,还进一步探讨了面积之比的运用。问题(6)则引导学生复习“外圆内方”模型,让学生自主提出并解决相关问题,并得出“外圆内方”模型中圆与正方形的面积之比是π∶2的结论,从而深化对知识的理解。问题(7)通过嵌入高阶思维问题,让学生求三个图形的面积之比“S大正方形∶S圆∶S小正方形= 4∶π∶2”,继续探究得出“S大正方形∶S小正方形=2∶1”的关系,培养了学生的综合运用和思维能力。

整个环节以问题为核心,层层递进,充分激发了学生的求知欲,让学生形成对知识的整体感知。学生不仅学到了解决问题的方法与策略,还提高了对数学知识的理解和运用能力。这种教学方式既加强了学生的参与度,又有助于学生巩固知识,收获了良好的课堂教学效果。

【活动三:设置多角度问题,让学习思维层次化】

数学思想方法在数学课堂教学中具有重要作用。因此,教师要引导学生提炼数学思想方法。

以下是巩固环节的问题设计。

下面(如图4)哪些图形阴影部分的面积与最左边的图形阴影部分的面积相等?请说明理由。

【分析】

学生在阅读问题后,通过观察和思考,逐步对不规则图形的面积有一定理解。学生通过看规则的空白部分,进而推断阴影部分的面积是否相等。因此,将图形①中的空白部分“移一移”,发现空白部分刚好能拼成一个圆,这个圆的面积与最左边的图形中的圆的面积相等,说明两个图形中阴影部分的面积也相等。

接着,教师以图形②为例,引导学生用正方形面积减去扇形面积,或通过最左边图形中圆的半径与图形②中扇形所在圆的半径之比为1∶2,推出两个圆的面积之比为1∶4,再发现图形②的空白部分,即扇形的面积刚好等于最左边图形中圆的面积。这样的问题设计使学生运用多种方法解决问题,拓展了学生的解题思路,培养了他们灵活运用数学知识的能力。接着探究图形③、图形④,教师继续追问:“你能得到怎样的结论?根据已有知识能否找出它们之间的关系?”教师提的这些问题,引导学生在不计算的情况下,从不同角度挖掘图形的本质关系。学生通过层层递进的问题,在观察中发现,在发现中感悟,在感悟中提升,逐渐领会图形的性质,从而提高自己的推理能力。

另外,在总结环节,教师通过课件演示点、线、面、体的形成过程,并提问:“接下来我们会学到哪些与圆有联系的知识?”学生的回答有圆柱、圆锥等。教师追问:“那具体会学到圆柱、圆锥的哪些知识呢?”学生回答涉及圆柱的表面积、体积等方面。

这样的总结不仅是对当前学习内容的回顾,还是站在大概念的视角审视学习内容。这一过程整合了相关资源,构建了知识体系。以问题引导学生将点状知识联系起来,形成统一的知识体系,实现了跨越单元的融合。这种整合展现了课程的整体性,提升了学生的数学核心素养。通过深化数学知识结构,学生能够更好地把握知识之间的内在联系,提升自己的逻辑思维能力。这样的教学设计旨在帮助学生全面理解数学知识,体现板块、单元、课时知识的一致性,同时也实现同一板块知识之间的前后联结、互联互通。

三、问题驱动与数学文化融合的效果分析

数学文化的价值不仅关乎数学本身和数学教育体系,还涉及人类文明的进程。数学文化的价值可以通过数学问题表现出来。因此,笔者通过对教学实践的分析,论证了问题驱动与数学文化融合的有效性。

在问题驱动的教学中,教师引导学生提出问题、分析问题、解决问题,在解决问题的过程中领悟数学思想方法,并将其转化为自身的智慧。这不仅构建了复习课的知识框架,还培养了学生的自主思考能力和解题能力,体现了问题驱动教学的有效性。

通过问题驱动与数学文化融合的教学策略引领学生进行系统整理,推动学生的数学能力提升,实现知识整合与体系构建,这一教学方式不仅在获取知识层面取得了显著效果,还在培养学生学科思维和解题能力上取得了令人满意的成果。问题驱动与数学文化融合的教学策略为学生提供了深层次的学习体验,激发了他们对数学的兴趣和探究欲。这种教学方式既弘扬了数学文化,又能使学生深入理解所学知识,并灵活运用所学知识解决问题。

(责编 黄 露)