大学英语教师师德养成与课程思政教学能力协同发展研究

作者: 李俊丽

摘要:大学英语课程思政建设不仅需要加强师德养成,还需要提高课程思政教学能力。文章分析大学英语教师师德养成和课程思政教学能力的现状及影响因素,根据课程思政能力内外环模型,探索师德养成和课程思政教学能力协同发展的三条可行性路径,以期为高校课程思政教学改革提供借鉴。

关键词:师德养成;课程思政教学能力;协同发展

一、师德养成与课程思政教学能力的逻辑分析

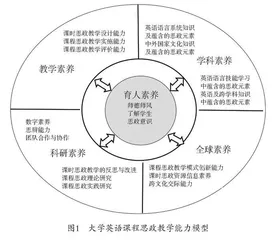

在课程思政教学改革背景下,师德养成与课程思政教学能力相互关联,良好的师德养成能有效提高教师的课程思政教学能力。课程思政教学能力是指在课程思政背景下,教师应具备的知识技能、人格特征、教育理念和教学态度。目前,在外语学科领域,许多学者针对外语教师课程思政教学能力的构成展开多角度的讨论、分析和阐释。例如,文秋芳认为,课程思政教学能力指的是教师应具备挖掘课程中的育人元素,能设计课程思政教案、构建课程思政教学评价体系等责任;胡萍萍和刘雯静在该模型的基础上进行了优化,构建了一种内外环相互作用的大学英语课程思政教学能力模型,如图1所示。

大学英语课程思政教学能力模型以育人素养为核心而形成内圈,以教学素养、学科素养、科研素养和全球素养四个方面为支撑而形成外圈,构成内圈与外圈相互作用、双向互动的发展模型。该模型包含五个一级维度,每个维度由不同的要素构成。内环的育人素养体现了教学目标具有隐性和不可观察的特征,教师需要通过外化各要素和内化互动将隐性的思政意识培养、学生价值塑造融入教学环节,最终实现知识传授、能力培养和价值塑造的统一。

基于大学英语课程思政教学能力模型,笔者尝试开展三个方向的研究:第一,大学英语教师师德养成和课程思政教学能力的现状及影响因素;第二,大学英语教师师德养成与课程思政教学能力发展是否具有相关性;第三,如何有效促进大学英语教师的师德养成和课程思政教学能力协同发展。

二、大学英语教师师德素养分析及影响因素

大学英语教师的师德素养和课程思政教学能力是否与职称、教龄和学历相关呢?胡萍萍和刘雯静的研究发现,如果教师的教龄越长,职称越高,其育人素养就越高,对课程思政教学能力也有显著影响。在数字赋能的课程思政教学中,拥有高学历的大学英语教师,其数字素养方面具有显著优势。

三、大学英语教师课程思政教学能力解析及其影响因素

(一)大学英语教师课程思政能力解析

大学英语教师课程思政教学能力包括教学素养、学科素养、科研素养和全球素养等方面,是实现课程教学目标和贯彻立德树人根本任务的保障。

首先,教学素养包括课程思政教学设计能力、实施能力和评价能力。育人素养和教学素养之间为双向互动关系,这种双向互动关系使得师德养成具有持续性,需要教师不断提高教学素养。

其次,学科素养包括四个子维度:英语语言系统知识及蕴含的思政元素、英语及跨学科知识中蕴含的思政元素、中外国家文化知识及蕴含的思政元素、英语语言技能学习中蕴含的思政元素。要想挖掘学科知识中的思政元素,教师需要具备专业知识水平和育人素养。

再次,教师的科研素养基于自身的科研意识和科研能力。在课程思政教学过程中,教师能将科研素养有意识地融入教学,对课程思政教学进行反思和改进,积极学习课程思政理论并开展实践研究,构建课程思政教学共同体。

最后,全球素养包括课程思政资源信息素养、课程思政教学模式创新能力和跨文化交际能力。大学英语课程思政需要培养学生的跨文化交际能力,教师需要具备课程思政资源信息素养,能挖掘和整合相关资源信息,并积极主动地开展教学模式创新,将课程思政理念和跨文化交际理念融入教学。

(二)大学英语教师课程思政教学能力的影响因素

教师的课程思政教学能力受到多方面因素的影响,不但包括教师的师德素养,而且包括教师的思想政治理论知识结构、教师的性格、课程的特点和性质、教学时间,以及学生个体和学校的制度等。针对当前大学英语教学现状的分析可知,大部分教师愿意提高课程思政教学能力,愿意参加大学英语课程思政专题讲座、阅读课程思政相关的书籍和论文等。通过对部分教师的调研发现,提高课程思政教学能力的有效途径包括参与制订或修订大学英语课程思政教学指导方案或教学大纲,编写课程思政教案和课程思政典型案例,改编或编写课程思政教材,参加各种外语课程思政教学比赛,观摩课程思政示范课或公开课等。

四、大学英语教师师德养成和课程思政教学能力协同发展的路径

(一)个体意识融入团队协作,构建课程思政教学共同体

2020年3月,笔者加入了文秋芳团队建立的产出导向法线上虚拟教学共同体。该共同体设计了多样化的交流活动,涵盖教案设计、教学活动分享、科研论文选题和撰写等方面,为每个教师提供了学习和交流的平台。通过两年的学习,教师之间增进了交流,提高了团结协作能力。在团队讨论和指导下,笔者不断完善和修改教学设计,融入思政元素,在课程思政教学方面得到了较大的收获。2020年9月,笔者参加校级讲课比赛获得一等奖,并被推荐参加省级课堂教学创新大赛,获得优秀奖。2023年,笔者组建了课程思政示范课教学团队,获得省级课堂教学创新大赛三等奖。

(二)科研反哺教学,双向互动推进课程思政教学研究

科研反哺教学,科学研究对教学有一定的推动作用。笔者聚焦个人近十年各个时期教学发展的主要目标,从中国传统文化融入大学英语教学,到培养学生母语文化输出能力,再到课程思政理念融入教学,培养学生讲好中国故事的能力。经过多年的教学实践和科学研究,笔者有效提高了课程思政教学能力。

2014年,在加强文化软实力的背景下,笔者尝试把中国传统文化融入大学英语课堂教学,探索增强学生的母语文化意识和中国文化输出能力的有效教学方法,引导学生深入理解中国传统文化,增强铸牢中华民族共同体意识的自觉性。2017年,文秋芳提出中国本土特色外语教学理论后开始研习产出导向法,将产出导向法和文化教学相结合,开展了一系列教学改革研究,不断探索产出导向理论下中国传统文化融入大学英语教学和研究生英语教学的实践。2020年,产出导向理论在全国外语教学中逐步推广,笔者基于前期的研究探索大学英语课程思政教学改革研究,获批了“产出导向法+大学英语课程思政”的省级教育教学改革项目,进一步将产出导向法和课程思政教学相结合,积极探索混合式教学和数字赋能大学英语教学的研究。2022年,笔者将讲好中国故事与外语课程思政教学相结合,探索课程思政教学新路径,从大学英语逐渐扩展到外语专业课程思政研究,从教师课程思政教学设计扩展到师生共建课程思政研究,开展了一系列的课程思政教学改革研究。

通过梳理近十年教学研究的发展脉络,笔者将其总结为三个阶段,细化为五个承前启后的步骤。第一个阶段,理论学习和国家教育方向引导确定研究背景与研究方向;第二个阶段,根据研究内容选择合适的研究方法和教学方法开展实践教学;第三个阶段,在实践中不断验证和总结研究经验。五个承前启后的步骤为“理论-实践-科研-实践-理论”,且每个阶段均基于前期学习、实践和科学研究,融入新的教学方法和教学理念,在“理论-实践-科研”的多轮循环中不断总结、验证和创新,在创新教学、科研和实践中不断积累教学方法,提高课程思政教学能力。

(三)课程思政教学实践淬炼师德养成,增强课程思政教学能力

师德师风是教师发展的重要保证。教师通过师德师风培训,将师德师风的要求内化于心,并践行于课堂教学。同时,教师要观摩和学习优秀教师的课程思政教学,提高课程思政教学能力。在高校二十五年的教学工作经历中,笔者不断学习、实践,总结教学方法,获得校级师德先进个人、优秀教师、最喜爱的老师和校级教学名师称号,获得两次省级讲课大赛奖项,成功申请到省级课程思政示范课一门。在课外实践中,笔者组织学生积极申报大学生创新创业项目,先后指导学生发表论文二十余篇,并在教学过程中不断更新教学理念和方法,开展教学科研和教学实践创新,践行师德养成和课程思政教学能力提高同向同行。

五、结语

本文聚焦大学英语教师师德养成和课程思政教学能力发展现状及存在的问题,提出了师德养成和课程思政教学能力协同发展新路径。这些路径将个体发展与团队合作、科研与教学互动、师德养成与课程思政教学实践相融合,为教师专业发展构建了新的路径。今后,数字技术的引入将为教师专业发展提供新的可能性,为教师师德养成和课程思政教学能力的协同推进研究开辟新的研究视角。

参考文献:

[1]王健.师德养成实处发力,师风传承久久为功[J].山西教育(管理),2023(9).

[2]高玉垒,张智义.大学英语教师课程思政教学能力的结构模型建构[J].外语电化教学,2022(1).

[3]文秋芳.大学外语课程思政的内涵和实施框架[J].中国外语,2021(2).

[4]胡萍萍,刘雯静.大学英语教师课程思政教学能力现状调查[J].外语电化教学,2022(5).

[5]刘丁鑫.论高校教师师德养成的外在机制[J].江苏高教,2022(11).

[6]杨宗兴.新时代增强高校教师师德建设实效性路径探讨[J].广西教育,2021(39).

基金项目:陕西理工大学2023年研究生教育教学改革项目“研究生英语教师师德养成与课程思政教学能力提升协同发展研究”,项目编号:SLGYJG2309。

(作者单位:陕西理工大学)