勘查技术与工程专业重、磁、电勘探原理教学探索

作者: 戴雪平 牛君 李淑玲 吉日嘎拉图

摘要:在勘查技术与工程专业的课程设置中,重、磁、电勘探原理是一门重要的专业课程,该课程的教学质量对培养学生的能力具有直接且重要的影响。文章通过对比传统教学方法和现代教学方法,并结合学校和社会需求情况,在教学方式和考核方式上提出一系列的改革措施。

关键词:重、磁、电勘探原理;勘查技术与工程;地球物理学

一、引言

勘查技术与工程专业是培养具备地质学、地球物理学、地球化学等多学科知识的复合型人才的专业。重、磁、电勘探原理作为重、磁、电勘探的理论基础课程,其教学内容主要包括重力场、磁场、电场及电磁场的测量原理,野外数据采集方式,数据处理的基本流程和结果解释等。

勘查技术与工程是一个注重实践的专业,要求学生具备很强的实践能力。因此,在勘查技术与工程专业的课程设置中,重、磁、电勘探原理的教学内容应注重理论与实际生产应用的结合,注重培养学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。

二、教学现状分析

中国石油大学(北京)克拉玛依校区勘查技术与工程专业旨在培养知识、能力和素质全面发展,系统掌握油气等矿藏资源地球物理勘探和测井的基本理论、方法和技能,获得地球物理勘探和测井工作者必备的知识结构和技能训练,具备从事矿藏资源地球物理勘探和测井领域的工程设计、应用研究和生产管理工作的能力,具有创新精神、实践能力和国际视野的应用型高级工程技术人才。

重、磁、电勘探原理是中国石油大学(北京)克拉玛依校区勘查技术与工程专业的核心专业课程,该课程是重力、磁法和电法勘探的理论基础。通过本课程的学习,学生需要掌握三种地球物理勘探方法的基础理论、方法技术及数据处理解释的基本流程,为进一步从事地质与地球物理研究打下基础。该课程总学时为64学时,其中重力勘探20学时,磁法勘探22学时,电法勘探22学时。由于课程中的数学公式较多,有限的学时难以保证教学进度,并且推导过程枯燥,学生容易失去学习兴趣,所以中国石油大学(北京)克拉玛依校区对勘查技术与工程专业的学生侧重实践能力的培养。如何将教学过程中难懂的数学公式及抽象的理论概念通过实际生产的案例传授给学生,提高学生将理论应用于实践的能力,一直是教师探索的方向。

三、传统教学方法的不足

第一,理论教学与实践教学脱节。勘查技术与工程专业是一个实践性很强的专业,侧重于培养解决实际问题的高级工程技术人才。但是,学生往往只是通过课堂学习掌握理论知识,应用课堂知识解决实际问题的机会较少,导致课程学习目的性不强,不清楚学习该课程的意义,学习主动性、积极性较低。

第二,教学内容抽象难懂。重、磁、电勘探原理涉及大量的数学和物理知识,其原理和概念相对抽象,学生往往难以理解和掌握。理论是实践的基础,开设重、磁、电勘探原理课程就是为了让学生在今后的工作中知道为什么要这样做以及为什么能够这样做。

第三,缺乏实际应用案例。目前,重、磁、电勘探原理教学缺乏实际应用案例的介绍,学生只是通过理论学习掌握知识,不知道如何将这些知识应用到实际工作中,导致学生缺乏实践能力和解决问题的能力。

第四,教学方法单一。目前,重、磁、电勘探原理的教学方法缺乏多样性和创新性,学生容易感到枯燥无味,缺乏学习动力。

第五,考核方式单一。传统的考核方式一般由学生考勤、课后作业和期末考试构成,其中期末考试的比重最大,整个考核环节过于侧重理论知识方面的考查,对学生课上、课后分析问题能力和解决问题能力的考查不够,在无形中促使学生以应对期末考试为最终目的,只会死记硬背,不利于学生能力的培养。

四、现代教学方法的改进措施

第一,加强实践教学。中国石油大学(北京)克拉玛依校区采购了高密度电法仪、激电仪、质子磁力仪等专业的教学仪器设备,在教学的过程中根据课程进度,通过讲解仪器工作原理、常见野外采集装置类型等,并让学生通过实际操作以巩固课堂理论知识,掌握重、磁、电勘探的工作方法。例如,在完成直流电测深原理的教学后,教师组织学生利用高密度电法仪在校园内进行直流电测深的测量,让学生参与测区的选择、测线、测点的布置、仪器准备等环节,并在完成实际测量工作后,导出数据,利用配套的软件对数据进行处理、成图,结合已知信息(如地下管线、地面干扰物等),对结果进行分析、讨论,最终完成一个成果报告。在课程的最后,教师对不同方法得到的结果进行对比、总结,进一步理解各种方法之间的差异,让学生全面掌握数据采集、数据处理及成果展示等环节。同时,教师组织学生前往中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司综合物化探处的勘探施工现场了解实际地球物理勘探工作的情况,并与一线物探工作人员讨论交流,了解实际生产工作的需求及面临的挑战,帮助学生根据自身情况有目的性地学习。

第二,坚持校企协同,强化产学研实践育人体系建设。中国石油大学(北京)克拉玛依校区通过共建“研究生企业工作站”“工程师学院”等人才培养新模式,让学生在企业里学习,在实践中成才;组织“石油企业行”“红色之旅”社会实践团队,赴油田厂矿、西部边陲,全方位了解企业最新发展成果和需求;举办能源动力行业人才供需专题研讨会、中国石油教育学会高等教育专业委员会年会,以行业需求为导向推进人才培养模式改革;按照“实践教学四年不断线、企业专家参与人才培养四年不断线”的思路,与行业企业协同制订人才培养方案。

第三,引入实际应用案例。在教学中,教师引入实际应用案例,让学生了解重、磁、电勘探在解决实际问题中的应用,并邀请企业专家参与教学,结合实际生产讲解知识的应用。这可以帮助学生更好地理解和掌握知识,了解行业发展动态,激发学生的学习兴趣。

第四,多样化教学方法。教师可以采用线上线下相结合的混合教学模式,让学习、交流讨论不局限于课堂,同时推荐国内外最新研究成果,让学生了解重、磁、电勘探领域所取得的最新成果和亟待解决的问题;引导学生阅读经典学术论文并展开讨论,传授其阅读专业学术论文的方式,培养学生发现问题、提出观点、构思解决方案的能力。

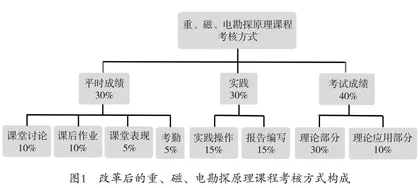

第五,考核方式改革。教师采用课堂表现、课程内容讨论、课后实践及报告编写、课后作业、期末考试等考核形式,如图1所示,加强理论知识与实践相结合能力的考查,增加实践环节考核,并针对学生的个体差异建立反馈机制,通过多元化的考核方式给每个学生展示自己的平台。

第六,引入课程思政内容。教师将思政教育融入课程教学,实现全课程育人,引导学生认识重、磁、电勘探方法在地质勘查中的重要作用;向学生讲述先辈的光荣事迹,并组织学生参观独库公路博物馆、新疆物探处展览馆等场馆,让学生学习先辈吃苦耐劳、不怕困难、敢于挑战、甘于奉献的精神,培养学生的爱国情怀和责任感;引导学生理解国家和时代需求,培养学生扎根西部、服务边疆的高尚情怀,响应祖国“到祖国最需要的地方去”的号召,为西部勘探事业的发展贡献自己的力量。

五、实践验证

为了验证这些改进措施的有效性,教师通过课程成绩、学生表现(包括学习的积极性、主动性,学生自身成就感等方面)、学生的思想觉悟等方面进行分析验证。结果显示,在采用现代教学方法后,学生的学习效果得到显著改善。具体表现在以下方面。

第一,考试成绩提升。通过对比改革前后的考试成绩,学生的考试成绩提高明显,学生更愿意接受改革后的考核方式,普遍认为考核更全面、更合理。

第二,学习兴趣增强。通过调查问卷、课堂观察及与部分学生课下交流,笔者发现学生对重、磁、电勘探的兴趣明显增强,部分学生表达出今后的学习和工作方向会优先考虑重、磁、电勘探方向。

第三,实践能力提高。通过实践操作环节的锻炼,学生的实践能力得到显著提高,能够更好地将理论知识应用于实际工作中。同时,学生之间的讨论更多,越来越多的学生能够提出与生产实践相契合的问题。

第四,学生的使命感、责任感增强。通过与学生交流发现,学生对自身的认同感普遍更高,愿意留在新疆的学生比重上升明显。他们立志服务国家能源战略,到祖国最需要的地方去建功立业,到边疆基层工作,去能源地质勘探一线攻坚克难,用自己的青春和汗水在荒凉的戈壁上成就华丽的人生。

六、结论

随着社会、科学技术的发展,勘探行业也发生了翻天覆地的变化。为培养出满足社会需要、适应行业发展的勘查技术与工程专业人才,教师应不断创新,培养出能够将课堂所学知识应用于实践生产问题,具有创新能力、创新意识的人才。

参考文献:

[1]陈雪菲,毛宁波,彭晓波,等.“地震勘探原理”教学改革探索与实践[J].科技风,2022(27).

[2]程超,范翔宇,刘诗琼,等.勘查技术与工程专业课程思政内容的探索[J].中国地质教育,2020(4).

[3]高刚,许辉群,陈雪菲.勘查技术与工程专业地震波动力学教学方法的探索与改革[J].现代职业教育,2022(41).

[4]侯征,陈雄,杨贺龙.工程教育专业认证背景下“重磁勘探”课程实验教学改革[J].教育教学论坛,2021(34).

[5]李潍莲,柳广弟,孙明亮,等.勘查技术与工程专业“石油地质学”课程教学改革实践[J].中国地质教育,2020(3).

[6]罗润林,李亚南,徐志锋,等.重磁勘探实验教学探讨与研究[J].高教学刊,2018(11).

[7]吕玉增,赵荣春,张智.基于一流专业建设的勘查技术与工程课程体系构建探索[J].高教学刊,2022(30).

[8]王功军,王冬梅.地球物理测井实验教学改革[J].内江科技,2020(5).

[9]肖亮.资源勘查工程专业地球物理测井与解释课程的教学改革[J].科技创新导报,2020(19).

[10]闫彬鹏,谢庆宾,刘洋.地震勘探一体化教学体系建设与实践[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(5).

基金项目:中国石油大学(北京)克拉玛依校区教改项目课题“勘查技术与工程专业《电磁场理论》教学方式探索改革”,项目编号:JG2023020。

(作者单位:中国石油大学<北京>克拉玛依校区)