基于融媒体建设的高校“三全育人”新模式研究

作者: 王之洁

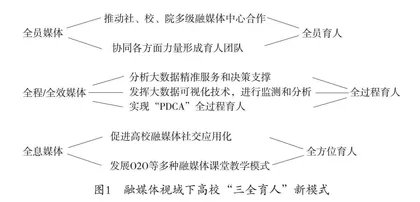

摘要:在媒体融合大潮下,高校“三全育人”工作只有顺应时代趋势,充分利用、发挥融媒体传播优势,才能推进其理论与实践的内涵式发展。文章在融媒体视域下,从推动社、校、院多级融媒体中心合作,协同各主体组建育人团队,加强高校融媒体大数据应用,实现PDCA全过程育人,促进高校融媒体社交应用化等融媒体建设视角,构建高校全员、全过程、全方位育人新模式,以期为高校“三全育人”工作提出建设性意见。

关键词:高校;三全育人;融媒体

一、融媒体时代对高校育人工作的挑战

融媒体是指充分利用互联网载体,把既有共同点又存在互补的媒体在人力、内容、宣传等方面进行全面整合,实现“资源融通、内容兼融、宣传互融、利益共融”。近年,融媒体迅猛发展,我国媒体生态发生深刻变革。

(一)高校“三全育人”的政策背景

“三全育人”意指全员、全过程、全方位的育人体系。全员是指校内外各级各类育人主体;全过程是指高校学生从入学到离校的教育、成长、成才全过程;全方位是指高校育人的各种渠道、环境、载体,如课堂教学、学生事务、评奖评优、课外实践、创新创业等方面。

当前,“三全育人”还存在一些亟须解决的问题,如育人主体之间难以形成合力,各主体之间协同性有待提高;育人的制度保障、评价体系、教学资源等不够健全且整合不足。

(二)融媒体建设对高校“三全育人”的积极促进

在融媒体时代,大学生获取信息的渠道和方式更加丰富,高校“三全育人”与融媒体“四全媒体”的发展内涵也内在契合。所谓“四全媒体”,即全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体,是我国融媒体发展的宏观趋势。全程媒体是指事件从开始到结束的全过程都会被传播;全息媒体是指传播媒介多样化,任何事物都可能成为传播媒介;全员媒体是指传播的主体由原来的一对多变为多对多,任何人都可以传播新闻,成为“自媒体”;全效媒体是指媒体的受众越来越清晰,内容可以实现定点推送,根据受众需求定制,更能满足受众需求。

“三全育人”和“四全媒体”均要求在主体、时间和空间三个维度上尽可能延展。因此,从融媒体视域下构建高校“三全育人”模式,有助于解决“三全育人”面临的困境。

(三)国际融媒体教育发展的趋势与挑战

在信息技术时代,各国都非常注重网络教育,众多成功做法值得借鉴。美国、英国、法国、日本、韩国、新加坡等国家高度重视网络、融媒体等新技术手段的教育功能,大量开发各类网络课程,不断促进新传播媒介与品德教育的融合,以不断增强教育效果。以上国家对网络教育中相关法律手段的重视、应用,以及对基于网络的品德教育手段的不断探索非常值得借鉴。

二、融媒体视域下高校“三全育人”的建设路径构建

基于系统的理论研究,笔者构建了融媒体视域下高校“三全育人”的新模式,如图1所示。

(一)推动社、校、院多级融媒体中心合作,促进家校社协同育人

为更好地形成全员育人合力,高校可以从全员媒体的角度,促进全员育人建设。纵向来说,高校应进一步推动各级融媒体中心建设,同时加强与市级、省级融媒体中心的合作,充分利用各级融媒体中心的先进技术优势,打通社、校、院联动的传播路径,更好地发挥多级媒体聚合、放大效应,形成具有更高权威性、更强系统性、更广阔覆盖面、更有深远影响力的传播体系。例如,北京大学融媒体中心建立了三级融媒体矩阵,运营各大门户网站的政务号,实现了与主流自媒体、地方媒体的联通,不断推动其融媒体平台向纵深发展。横向来说,高校应组建辅导员、专业课教师、导师、管理干部、家长代表、学生干部、学生的育人团队,协同团队力量,打造品牌育人栏目,团队成员定期研讨沟通,促进各主体互通有无,共同制订教育目标和计划。例如,武汉大学的融媒体中心下设学生思政研究基地,协同教师与学生,线上与线下打造育人品牌栏目,拓宽了高校融媒体育人空间。总而言之,高校通过纵向和横向合作举措,可以有效调动“三全育人”主体的积极性和协同性,更好地形成育人合力。

(二)加强高校融媒体建设中的大数据应用,实现PDCA全过程育人

美国质量管理专家戴明提出了PDCA循环的概念,他将同一个过程的不同阶段分为计划P(Plan)、执行D(Do)、检查C(Check)和处理A(Act)四个部分,即在一个过程中,按照做出计划、遵照执行、检查反馈、处理反馈的流程推进,在这个过程中发现好的经验会沿用到下一个循环之中,同时出现的未解决的问题也延续到下一个循环中去解决,从而不断循环解决问题,达到提高质量的目的。

基于戴明的PDCA循环理论,高校可以在融媒体中心建立数据分析中心,利用大数据技术收集和分析海量数据,提供精准服务和决策支撑,从而实现对育人全过程的控制,不断改进管理质量。具体来说,高校运用大数据的信息挖掘技术,可以对学生社交、浏览的海量数据进行挖掘和分析,发现其中隐藏的规律和信息,快捷、准确地掌握大多数学生的兴趣、需求和行为,为教育活动计划、项目投放等方面提供决策支持,实现精准投放,提高学生的使用忠诚度和体验感。同时,高校可以对平台上的栏目效果进行监测和分析,将复杂、海量的数据迅速转化为简单易懂的图表、模型等,帮助融媒体运营人员了解工作的点击量、转化率等,方便决策者随时评估、改进和完善栏目内容,提高全过程育人实效。例如,作为全省首个高校融媒体中心,福建医科大学的融媒体中心不断开发大数据分析、舆情监控等技术,已基本实现“策、采、编、发、评、用、监”的功能需求。平台实现了新闻采集、大数据分析、舆情监控、新闻采编流程、稿库汇聚、审核签发等众多功能的集成,是一种比较完善的一体化校园融媒体平台。又如,中国传媒大学建立了“融媒体大数据实验室”,对融媒体内容数据、营销数据、用户数据的运营等重点环节进行深入研究,有效提高了融媒体平台的质量。

(三)促进高校融媒体建设向社交应用化方向发展,拓展育人空间

全方位育人强调育人空间的全覆盖,包括学生的学习、生活、工作、社会实践、就业创业、学生事务、学生资助、心理健康教育、党团建设等方面,而不是局限于课堂和学生活动。

有学者认为,目前,以人工智能为技术核心的融媒体矩阵,如微社区等都是移动互联网时代的社会化媒体应用。基于社交终端应用的融媒体传播研究逐渐促进了融媒体研究成果向社会产出的直接转化。可见,融媒体的社交化功能发展迅猛,高校应充分挖掘融媒体的这一属性,不断拓展育人空间。通过融媒体平台,高校可以开发具有社交应用化方向的App、论坛和栏目等,充分让育人内容融于学生成长的方方面面,实现沉浸式育人,增强隐性教育的影响力。

比如,由团中央创办的互动社交平台“青年之声”系统,包含发布信息、审核留言、综合办公和调查统计等功能,通过面对面、青音朗朗、回声嘹亮、微观察等主要栏目和板块,将事务服务、统计分析、社交互动、思想育人等功能充分融合;北京大学为了解决部分毕业生因特殊原因无法返校参加毕业典礼的情况,采用虚拟现实技术制作虚拟学校场景,毕业生通过平台与学校各景点进行“云合影”,受到毕业生的欢迎,同时在潜移默化中加强了毕业生的爱校荣校教育;中国传媒大学创建“融媒+”App,将线上互动答疑、图书馆预约、论文查重、教室借用、维修登记等服务功能植入学生校园一卡通,吸引了大批师生用户,大幅提高了App的浏览量和点击量。以上对融媒体平台社交化的应用,实现了“融媒+服务+文化+育人”的模式,增强了融媒体黏性,扩展了育人空间。

在思政课程和课程思政方面,高校通过融媒体技术,可以促使传统教学方式向项目式学习、问题式学习、探究式学习、体验式学习转化,强化学生的主体性,培养学生自主学习能力和批判式思维,创新课堂育人模式,丰富课堂育人资源,形成从课上到课下、从校内到校外的全方位育人体系。例如,目前众多高校在试点的“O2O教学模式”就集中体现了以上特征。这种模式包含了线下课堂+线上课堂的课程,充分将线上教学和线下实践相结合,可以提高学生与教师的线上互动效率,共享丰富的学习资源,凸显学生的主体地位,并提供线上线下更加多元的评价方式。国内一些高校已经开始了相关的尝试,如北京大学与抖音合作,在抖音平台通过视频、直播等形式发布了400余场讲座课程,让北京大学的教育资源被更多人接触的同时,收获了超过430万粉丝。又如,浙江大学与浙江广播电视集团联合推出了“行读党史”系列短视频课程,短时间播放量便突破百万,广受好评。

三、总结与展望

“三全育人”政策为我国基于融媒体建设的育人工作提供了基本的指针,需要在未来进一步落实和探索。当前,随着人工智能等技术的不断发展,未来的融媒体与教育必将朝着智能化方向发展,融媒体与高校育人工作将结合得更加紧密。在智能时代背景下,高校打造融媒体平台“中央厨房”,建立受众广泛、内容丰富、形式广泛、载体多样、覆盖广泛的高校现代传播体系,不仅是对传媒的创新与发展,还是对“三全育人”基本原则的深化与完善,更是对“智能赋能育人”的宝贵探索。

参考文献:

[1]柳竹.国内关于“融媒体”的研究综述[J].传播与版权,2015(4).

[2]陈松,刘凯,彭代森,等.“三全育人”背景下云南地方高校融媒体建设研究[J].品位·经典,2024(1).

[3]夏蓉,刘明.回顾与展望:“三全育人”研究综述[J].文教资料,2022(15).

[4]李强,陈耀.基于PDCA循环的高校党员分类管理模式构建研究[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2023(4).

[5]宗敏,吴瑜,綦宗金.基于知识图谱分析的中国融媒体传播研究综述[J].广播电视信息,2022(10).

[6]倪松涛,杨涛.高校融媒体中心建设的现状、困境和发展方向[J].传媒,2022(23).

基金项目:2021年天津师范大学教学改革研究项目“融媒体视域下高校三全育人模式研究”,项目编号:JG01221037。

(作者单位:天津师范大学政治与行政学院)