高校信号分析与处理课程教学改革与思考

作者: 宋承天 杨倩

摘要:文章围绕教学内容、教学方法和课程评价对信号分析与处理课程教学改革提出建议,并针对信号分析与处理课程理论性强、原理概念抽象、数学推导多的特点,通过适当引入研究式教学法、讨论式教学法、案例式教学法等教学方法,提高课程教学方法的适用性和适配性,同时在教学考核中,通过优化考核比例,加强实践教学考评比重,旨在为广大高校信号分析与处理课程改革提供参考帮助。

关键词:高校;信号分析与处理课程;教学改革

信号分析与处理课程作为电子信息类专业课程的重要组成部分,在高校信息类专业课程中发挥着承上启下的重要作用,课程主要以通信、控制系统的应用为背景,对信号传输、信号处理等基本理论进行教学。

信息技术为我国社会发展与建设提供了有力支撑,在信息化时代背景下,社会对信息类专业的人才需求有了显著增加,传统高校信号分析与处理课程教学已然无法满足当前课程改革的趋势。如何结合当前社会对信息类专业人才的需求,对现有信号分析与处理课程教学进行调整与优化,成为广大高校培养应用型、实用型信息类专业人才的重要方向。

一、高校信号分析与处理课程教学改革的必要性

(一)深化教育教学改革的需求

根据国家教育教学改革发展基本要求,围绕信号分析与处理课程的性质和特点,教师应对现有课程教学结构、课程教学内容进行优化与调整,并在教学过程中引导学生将理论知识与实践知识有机融合,帮助学生全面掌握信号分析与处理课程有关理论知识。学生学习课程基本概念,对信号分析与处理课程基本理论、设计方法进行探究,有助于全面提高实践能力,实现知识迁移,将所学信号分析与处理课程理论知识运用到实践场景中。

(二)培训新时期所需要的信息类专业人才

如今,学生的综合能力和实践水平决定了学生的就业能力与竞争力。立足于信息化时代对信息类专业人才的需求,教师应对信号分析与处理课程进行改革与创新,将科研与教学内容深度融合,在培养学生独立思考问题、分析问题、解决问题能力的同时,促使学生自觉提高自身专业素养,从而为学生科技创新能力发展奠定良好基础。

(三)推动一流课程建设发展

2019年,教育部发布《关于一流本科课程建设的实施意见》,对高校一流课程建设发展提出了新的要求。教师应立足课程建设理念,积极促进信号分析与处理课程改革创新,通过优化信号分析与处理课程教学评价,实现信号分析与处理课程教学质量的全面提高。同时,教师要优化信号分析与处理课程教学改革,围绕《关于一流本科课程建设的实施意见》给出的指导方案,全面革新教学内容、教学方法、考核方式,保障信号分析与处理课程教学符合国家教育标准和社会发展趋势。

二、高校信号分析与处理课程教学改革思路

(一)教学内容的调整

当前,高校信号分析与处理课程结构单一,教学模式和教学方法落后,部分教师在授课阶段仍采用传统“理论式”“灌输式”的授课模式,导致学生在学习中处于被动地位,实践能力不强。信号分析与处理课程内容较为抽象,知识体系相对广泛、复杂,涉及数学基础较多。专科学生由于数学基础薄弱,在信号分析与处理课程学习中对于公式计算、概念理解上存在一定的问题。如信号分析与处理课程的教学大纲规定60学时内学完“时间信号和系统”的内容,其中,离散时间信号和系统分析内容涉及“无限冲激响应数字滤波器设计”“有限冲激响应数字滤波器设计”等,教学难度较大,部分学生在学习时极易陷入困境。对此,教师应合理调整与优化教学内容,在保障教学内容符合信号分析与处理课程教学标准的同时,将复杂问题简单化处理,抽象内容具象化处理,减轻学生的学习压力与负担。

从本质角度来看,信号分析隶属系统分析需要的范畴,以信号分析为核心,增加部分适用性差、抽象性高的理论知识,着重围绕信号分析与处理的基本概念、基本原理、基本方法进行教学。信号分析与处理课程涉及的分析方法相对较多,连续信号分析有“时域法”“傅立叶变换”“拉普拉斯变换”等计算方法,离散信号分析有“时域法”“离散傅立叶变换”“快速傅立叶变换”“z变换”等计算方法,面对如此多的计算方法,部分数学基础差的学生会对信号分析与处理课程学习产生抵触心理。对此,在信号分析与处理课程内容调整上,教师应重点讲授概念的认知与界定,减少数学公式推导内容,并适当简化处理求解过程,根据学生的数学基础选择不同的公式推导方法,构建层次化、个性化的课程教学内容,让信号分析与处理课程教学内容更加科学、合理。

(二)优化课程教学模式

针对信号分析与处理课程理论性强、原理概念抽象、数学推导多的特点,教师应对现有教学模式进行创新与优化,摒弃传统一板一眼的理论化课程教学,围绕学生最近发展区及信号分析与处理课程的不同教学模块,引入研究式教学模式、讨论式教学模式、案例式教学模式,以此提高课程教学方法的适用性、适配性。这对于调动学生的主观能动性、拓展学生思维发展具有深远意义。

1.研究式教学模式

研究式教学模式是当前高校信号分析与处理课程中相对常见且实用的教学方法。这一教学模式要求学生在教师的指导下选择适当的课题(问题)进行研究,经过收集、归纳、统计、分类、处理、分析后,根据教师提出的问题进行系统性探究,有助于提高问题分析能力和问题解决能力,对于促进实践能力的发展具有实质意义。

基于研究式教学模式的信号分析与处理课程教学,教师主要按照“确定问题—分析问题(求证阶段)—讨论问题(分析解决)—验证问题(归纳总结)”的研究范式进行授课。值得注意的是,教师应保障问题可以有效激发学生的学习兴趣,让学生根据自身的认知能力、研究能力和已有知识水平检索资料,进而归纳、整理研究资料,并在课堂中开展小组讨论、课堂讨论。最终,教师给出结果性总结,让学生对研究过程、研究思路进行归纳与整理,以此加强学生对信号分析与处理课程知识点的理解。

2.讨论式教学模式

讨论式教学模式与研究式教学模式的基本范式相同,但讨论式教学模式的话题相对固定,即教师提出任务,引导学生定性、定量进行研究。如在讲授“连续周期信号的傅里叶变换”时,教师要求学生从不同的角度对两种不同形式的傅里叶变换展开讨论,并分析两种形式是否一致。讨论式教学方法可以加强学生对教学内容的认知,促进学生思维发散。

3.案例式教学模式

案例教学是以现实问题为牵引,引领学生对隐藏于其中的疑难问题进行研讨,从而培养学生认识和解决问题的创造性思维,提高学生解决实际问题的能力。“双音多频信号语音识别”作为信号分析与处理课程中极具代表性的研究案例,该案涉及“傅立叶变换”“滤波器”等知识点。教师在组织学生讨论与分析案例的过程中,介绍工程背景、工作原理,引导学生通过小组合作的方式进行分析,让学生在案例讨论中运用所学知识解决案例中的问题。

(三)考核方式改革

以信息技术为载体的教学模式拓展了学生获取知识的渠道,让信号分析与处理课程的考核方式产生了一定变化。从信号分析与处理课程考核方式来看,传统课程考核方式过于单一,以结果性、导向性的考核方式为主,且在考核方式上多侧重于试题,加之信号分析与处理课程考核答案固定化,造成整体考核内容、考核方式和考核指标过于单一,不利于学生实践能力的提高。

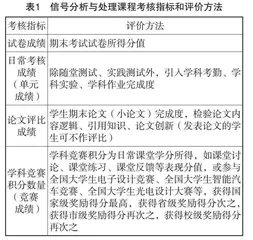

为进一步提高信号分析与处理课程考核质量,对学生理论知识、实践能力进行全方位考核与检验,教师应降低信号分析与处理课程考试成绩在考核中的比重,通过引入过程性考核机制,如运用学习评价、论文评比、学科竞赛积分等方式完成信号分析与处理课程考核。具体指标和评价方法如表1所示。

上述考核内容,将原有试卷成绩占比从100%下调为35%,可以从多个层面检验学生的课程学习成绩。

综上所述,本文探讨了高校信号分析与处理课程教学改革与优化,对当前高校信号分析与处理课程教学改革的必要性进行分析后,围绕信号分析与处理课程教学内容、教学方法及考核方式进行了分析,完善了课程资源内容建设,革新了课程教学方法,制订了科学合理的考核方式,以此为学生运用信号分析与处理课程所学知识解决实际问题提供参考与帮助。

参考文献:

[1]叶桦杉.“信号分析与处理”课程思政教学设计:以“信号处理的概念”为例[J].文山学院学报,2023(5).

[2]刘蓉晖,米阳,楚瀛李俊.基于OBE理念的《信号分析与处理》课程教学改革[J].中国电力教育,2023(9).

[3]张莉,陈福才,王雪明.关注挑战度的课程教学内容及方法改革探索:基于实验班“信号分析处理”课程教学的反思[J].高等教育研究学报,2023(3).

[4]李晔,王健安,何秋生,等.一流课程建设背景下“信号分析与处理”课程教学改革研究[J].教师,2023(14).

[5]王睿,周昊源.面向数字信息时代的“信号分析与处理”课程智慧教学探索[J].工业和信息化教育,2023(3).

[6]李慧,赵蕊,孙江涛,等.“信号分析与处理”课程基于信息化技术的教学探索[J].电气电子教学学报,2022(6).

基金项目:2019年教育部产学合作协同育人项目“探测制导与控制专业实践体系与平台构建”,基金编号:201901198015。

(作者单位:北京理工大学机电学院)