高水平创新型工科人才培养下的水处理微生物学实验课程改革探索

作者: 倪敏 潘杨 庄金龙 吴兵党 吴建华

摘要:在建设高水平工科专业的新形势下,文章概述水处理微生物学实验课程存在的问题,采取提高学生参与度、量化实验操作步骤、优化教学过程方向等措施,在分内容准备、分模块讲解、分过程评价的策略辅助下,保证学生参与度、教学满意度和实践能力提升度的多赢,以期助力地方高校高水平创新型工科人才培养。

关键词:创新型工科人才;水处理微生物学实验;教学目标

水处理微生物学实验是高等工科院校给水排水工程专业的必修课,该课程的教学目标有三个,即掌握水处理微生物学基础知识;具备生物水处理工艺处理过程中的问题分析能力;掌握微生物学基本原理,具备设计、分析水处理微生物学相关实验的能力。针对上述教学目标,水处理微生物学实验主要设计了酵母菌分离纯化与鉴定、校园河道水质检测和生活饮用水中大肠杆菌发酵检测实验等课程内容。这些课程内容不仅具有较强的实际应用价值,还对培养学生的动手能力和科学思维具有很好的支撑作用。

笔者以苏州科技大学环境科学与工程学院水处理微生物学实验课程教学为例,针对当前实验课程准备、教学过程、学生操作过程、实验成绩评价四个方面存在的问题,提出优化改革方案,旨在提高水处理微生物学实验的教学效果。

一、实验教学存在的问题

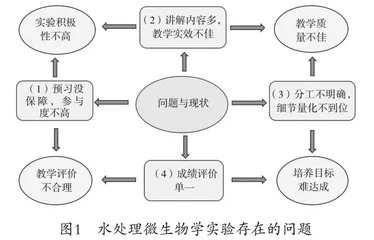

良好的实验教学效果依赖于充足的实验前准备、精彩的教学过程、规范的实验操作步骤、合理的学生成绩评价体系等。无论是哪一方面出现问题,对确保教学效果都是不利的。本文在仔细梳理、回顾课程教学全过程的基础上,将具体教授过程中出现的问题主要归为四个方面,并阐述其产生的原因与背景,旨在为增强课程教学效果提供合理可行的有效措施。如图1所示。

(一)学生预习没保障,参与度不高

良好实验教学效果的达成,需要有学生的预习、实验耗材试剂的准备、合理的实验时间安排等。水处理微生物学实验课程因涉及无菌操作和灭菌过程,实验时间长,有些学生在灭菌等待时进行实验的预习,没有熟悉和消化实验原理与操作步骤。同时,教师为了在有限的课时完成教学任务,提前配制部分实验所用的培养基和试剂,学生参与度不高,教学效果不理想。另外,灭菌过程、培养基配制凝固过程等等待时间较多,学生无所事事,不利于课堂纪律的维持和学生积极性的调动。

(二)理论讲解内容多,教学优化实效不佳

一般实验课的教学过程是教师进行理论讲解、操作演示、学生动手实验、教师解答操作过程中的问题、学生分析实验结果并完成实验报告。一个完整的实验,流程多、时间长、理论讲解内容多,初次接触实验的学生获取的信息往往是片面的、宏观的,对细节和注意事项的理解不到位,容易出现一边翻看实验报告,一边根据指示进行操作的现象,这样会削弱实验操作对学生动手能力和科学思维的训练实效。此外,水处理微生物学实验课在课程教学中的占比为25%,实验课还没有建立统一、规范的教学质量考核标准,影响了教学过程的优化。

(三)分工不明确,细节量化不到位

由于实验人数多,空间和设备数量有限,水处理微生物学实验课一般2~3人为一小组,小组内人员分工不明确,不能很好地保证学生的参与度。同时,因为分工不明确,学生团队协作意识较差,耗材和试剂取用秩序杂乱无章,尤其是多组同时开展实验时,课堂秩序不好维持,实验进程慢。同时,实验指导书中关于操作步骤的描述不够精细,缺少对关键步骤的量化标准,学生对实验操作的理解不统一,导致不同的学生操作同一实验的成败不可控,实验培养目标难以达成。

(四)成绩评价单一

实验成绩的评价是以百分制为单位对整体实验课程评定出一个总成绩。水处理微生物学实验课包含4个实验,总计12个学时,不同实验的时间和操作难度不同,学生对实验操作的接受能力和实验表现是不同的。单一地用百分制评价学生的实验成绩,难以与学生的实验过程相结合,缺乏评价的细节和支撑体系,所以教师需要建立与实验过程相匹配的评价体系,全面反映学生的实验课成绩。

二、实验改革措施

针对上述问题,教师鼓励学生参与实验开展的全过程,在调动学生积极性的同时,为学生动手能力的锻炼和思维能力的养成提供依托。针对历届学生实验过程中容易发生的失误操作现象和思维理解误区,教师分模块讲解,并对实验操作的细节进行量化,有针对性地帮助学生规避误区。教师根据实验内容操作的复杂程度区分各实验部分的难度系数,将实验的难度系数作为实验成绩评价的重要组成部分,优化传统的百分制实验教学评价体系。基于上述的解决思路,笔者从四个方面详细阐释解决措施,如图2所示。

(一)轮流准备,完善预习评价手段

针对学生参与度不高、实验时间长、操作烦琐等问题,教师可以建立学生预习评价制度,在实验课程开始前设置预习报告的内容和预习环节中的重点、难点,根据实验内容从实验准备到实验开展共设置1~3个问题,要求学生对实验试剂耗材的准备有清楚的认识,能提纲挈领地概括实验流程和原理,达到掌握水处理微生物学基础知识和微生物学基本原理的目标。

教师批改预习报告时,遇到不符合要求的或者相互抄袭的报告,应要求学生返工重做,如果屡次不改正的,教师应扣除学生预习报告所占比例的实验成绩。在实验开展前,教师可将4个实验分为4批,每个班30余人,根据实验难度和准备量,每次安排5~10人做好实验准备工作,每个人都要参与该门实验课的准备过程。据此,在灭菌实验、无菌操作准备、发放耗材和试剂等实验开展环节,由参与准备实验的学生进行分配,协助各小组完成实验耗材的领取,提高实验效率和学生参与度。

(二)分模块讲解,建立教学质量评价制度

考虑到实验环节多、知识内容易混淆、教学效果不佳、教学优化方向不明确等问题,教师应将实验课进行内容整合,按照学生对知识的理解进程和实验操作难度的分布关系,进行分模块讲解;制订原理理论和操作过程的知识结构导图,依据知识结构导图分段进行“讲解—操作—再讲解—再操作”,给学生留下消化知识和记忆操作步骤的反应时间,以解决实验环节多、学生学习的知识内容易混淆等难题。教学质量评价制度具体包括教学规范评分(40%)、教学效果评分(40%)、教学成果评分(20%)三个方面。其中,教学规范评分是指实验教学涉及的全过程材料是否按照相关要求进行整理;教学效果评分是由学生网上评教、学院领导进行的同行评分、学校督导听课评分三个部分组成;教师根据各方面涵盖的内容在教学质量评价中的比重订定评分细则,对教学质量评价考核分数不低于85分的认定为优秀,不低于75分的认定为良好,并给予不同额度的奖励,鼓励教师按照实验教学质量评价标准优化实验教学,优化教学过程方向。

(三)明确分工,量化实验操作步骤

高校对教师年度内发表的教改论文、教学比赛获奖、指导学生竞赛获奖、教研项目立项等与教学相关的成果按照成果等级进行评分。教师明确每个学生在实验过程中的分工情况,每个学生按照分工轮流进行实验耗材取用、实验器皿清洗处理、加样操作、实验结果观察和记录等工作。这样一方面,可以确保学生实验的参与度,增强团队意识;另一方面,可以锻炼学生的动手能力和逻辑思维能力。教师可以要求学生仔细阅读操作流程,细化操作过程,量化操作步骤。如革兰氏染色冲洗至褪色,大概要用多少毫升的水冲洗几次颜色褪到什么程度,需要加以经验性的说明,以提高学生实验操作的规范性。

(四)区分难度,优化成绩评价体系

水处理微生物学课程学时由原先的12学时增加至24学时,用于增设酵母菌培养观察与计数和活性污泥中的细菌分离与计数实验,学时增加后总计6个实验,以达成教学目标。教师应根据实验难度和实验时长合理安排实验学时及该实验在学生总成绩中的占比,从预习(20%)、操作(40%)和报告(40%)三个方面来评价学生该实验模块的成绩,然后将6个实验根据实验难度分别乘以不同的占比,计算出学生的最终成绩,进而从过程角度全面、系统地评价学生的实验操作能力。

三、实验改革教学成效

良好的教学质量是培养优秀学生的前提,在教学质量评价机制的规范下,经给水排水科学与工程学生与教师的共同努力,近3年水处理微生物学实验课程在教学质量督导听课和评教环节得到了一致好评;水处理微生物学实验教师的年度教学质量评价结果由2022年的良好等级提升至2023年的优秀等级;学生匿名网上评教平均分保持在94分以上;学生参加各级各类创新大赛和申请创新项目也取得显著进步。

四、结语

在理论和实验协同培育高水平创新型工科人才思想的指导下,按照水处理微生物学实验课内容的特点,教师围绕实验前准备、教师讲解、学生操作和成绩考核等方面采取一系列的改革措施,旨在为社会培养高水平、创新型工科人才。

参考文献:

[1]魏桃员,郭绍东,谢世伟,等.新工科背景下的水处理微生物学课程教学改革研究[J].实验科学与技术,2022(2).

[2]王国华,曾涛涛,袁华山,等.信息化教学在《水处理微生物学》实验教学中的应用[J].教育现代化,2019(70).

[3]曾涛涛,张晓玲,胡青,等.给排水科学与工程专业“水处理微生物学”教学改革与探索[J].科技创新导报,2020(19).

[4]刘聪.“模块化”教学在水处理微生物学课程中的改革探讨[J].经贸实践,2018(21).

[5]李永军,程卫东,王丽红,等.高校实验教学及效果评价方法改革探讨[J].实验室科学,2023(1).

[6]李琼,陈雅妮,蒋泽元,等.微生物学实验教学效果分析及教学改革措施的思考[J].新教育时代电子杂志,2022(31).

基金项目:江苏省教育厅教研教改项目“基于产教融合的工科专业实践数字化教学改革与实践——以苏州科技大学环境工程为例”,项目编号:2020JDKT122;中国学位与研究生教育学会/学位与研究生教育研究课题“地方高校环境类专业硕士研究生‘产教科创拓’五位一体培养模式的创新研究”,项目编号:2020MSA258。

(作者单位:苏州科技大学环境科学与工程学院)