交叉并列式教学在医用物理学教学中的应用

作者: 余童 陈月明 周杨 龚莉

摘要:医学人才培养模式的变革给传统医用物理学教学带来了新挑战,文章针对传统医用物理教学过程中重视物理原理、轻视医学内容的问题,提出交叉并列式教学方法,并从课堂的教学效果和学生的学习效果等方面验证交叉并列式教学的有效性,为后续医用物理学教学模式的改进积累经验。

关键词:医用物理学;流体力学;交叉并列教学

大学物理课程是高等院校一门重要的公共基础课,是其他自然学科和工程技术学科的基础,能使学生具备在本学科或相关学科进行探究的本领,养成受用一生的科学素养。从人才培养的质量和速度来看,将能力与素质培养的主阵地放在大学物理课程中是很有必要的。尤其是在计算机、人工智能、大数据等新技术革命背景下,培养拥有核心医学知识的复合创新性医学人才显得更为重要。

在当前新一轮科技革命开创医学教育的新业态背景下,新技术正在不断改变医学的教育生态,医学学科体系呈现整合化趋势,医学教育也从传统的生物医学教育模式转变为医文、医工、医理等交叉学科支撑的医学教育新模式。在新形势下,医用物理学如何把握机遇、应对挑战,是高校教育者不得不考虑的现实问题。医用物理学作为融合了物理学与医学的交叉学科,是医学院校为低年级学生开设的基础核心课程,它承担着培养学生科学观察、分析、归纳等能力的任务,使学生能有效掌握动物生命过程和系统运行背后的物理规律,理解各种物理诊疗手段的物理基础,熟知医学仪器的物理原理,从而利用物理思维和知识解决临床中遇到的各类问题。

一、医用物理学教学现状

(一)医用物理学教学存在的问题

医用物理学的教学内容、授课方法、教学质量会直接影响学生的培养质量。传统的医用物理学课程教学方法陈旧,教师除了把板书式教学转变为多媒体演示外,授课机制并未改变。相关的课程内容落后,教材多年不更新等因素,也掣肘了医用物理学的教学效果,无法满足学生的实际需求。除此之外,教师多无医学背景,且课程的课时量少,教师只能选取部分章节内容进行授课,学生无法系统全面地学完课程等也是一大问题。

(二)医用物理学的教学建议

医用物理学的教学应贯穿“以学生为中心”的教育理念,以课程目标为导向,以学生的学习效果为中心进行有效授课。高校要鼓励和组织医用物理学教师跨学科听课,与专业医学教师多互动、多交流,取长补短;注重医用物理学中医学与物理之间的关系,以医学为主、物理为辅,多引入临床医学中的实际问题;适当增加医用物理学课程学时,确保学生能系统学完相关的物理学知识;采用多元化的教学手段,把新的教学工具引入课堂,利用慕课、微视频辅助教学,采用线上线下相结合的教学模式,将学生从枯燥的定义和公式中解放出来,真正使课堂“活”起来。

二、流体运动的传统教学与交叉并列式教学的对比

流体的运动广泛存在于动物的生命运动过程以及其他自然现象中,流体力学也是生物力学、空气动力学、水力学等学科的理论基础。学生掌握流体的运动规律,对研究人体循环系统、呼吸过程,以及了解相关的医疗设备具有重要意义。

(一)采用传统教学

在传统教学中,教师是从理想流体的知识开始进行授课的,让学生依次学习流体的稳定性流动、理想流体的连续性方程、伯努利方程及其应用。其中关于伯努利原理和人体血压之间的联系这部分内容并不作为教学重点,教师只是一带而过。这样就造成了医学知识和物理知识之间的脱节,导致学生在学习过程中只注重物理公式的推导和计算,忽视了物理规律在临床上的运用。

在后续教学中,教师从黏性流体分层流动的特性进行递次教学,依次为牛顿粘黏滞定律、雷诺判据及黏性流体的运动规律。这几个小节的教学同样也未能突出医学内容与物理规律的融合。在讲授血液的流动时,教师过于侧重课本内容的文字表述,只是简单地把物理原理和医学拼凑在一起,学生只能重点学习几个方程的数学表达式和文字说明,不会将连续性方程、伯努利方程、泊肃叶定律、斯托克斯定律等定律的实际应用融入动物的生命过程和人体循环,使得整个流体运动章节中的医学和物理部分衔接得不够紧密,导致学生对本章的医用部分认同感较低。

(二)采用交叉并列式教学

为了突出医学临床背景,教师可以采用交叉并列式教学进行授课,先将理想流体与黏性流体两部分并列,同时把理想流体流动中的连续性方程、伯努力方程及其应用作为一个支线进行串联,此条支线重点内容偏向流体运动中的物理规律,基本不涉及生命和运动过程。

教师再将非理想流体流动与理想流体并列,突出非理想流体中与医学背景联系最密切的血液部分,然后从理想流体和非理想流体过渡至理想流体的连续性方程与黏性流体的分层流动,把血液的流动部分作为分支,从黏性流体流动特性中剥离,进而根据血液或呼吸做分层流动时的特性引导学生进行发散思维,使学生以临床医生的视角看待问题,思考医学现象背后的物理原理。

最后,教师将理想流体的伯努力方程与黏性流体的伯努利方程并列讲授,并且将伯努利方程原理与血液流动两部分内容融合,提出超出传统教学大纲的问题,将医用部分内容和物理原理进行融合教学,培养学生课后搜集医学信息的能力。

三、结果与分析

(一)调研对象及统计结果

在采用开展交叉并列式教学之前,教师就学生能否接受此教学方法进行了调研,内容为“新式教学方法能否有效提高教学效果”“学生能否接受交叉并列式教学方法”。调研对象为临床医学专业低年级的8个平行班,每个班级人数在31~33人不等,共计258人。最后以电子问卷的形式对258个学生反馈回来的信息进行梳理统计。

统计结果表明:81%的学生认为采用交叉并列式教学会提高学习效果,其中98%的学生愿意接受新教学方法。12%的学生对交叉并列式教学持怀疑态度,其中的55%的学生愿意尝试在新教学方法下学习。7%的学生认为新教学方法不能提高学习效率,也不愿意在课堂上接受新教学方法。综合来看,绝大多数学生对新教学方法持积极态度,也愿意在新教学方法下学习。在征求教学管理部门和绝大多数学生的同意后,教师开展交叉并列式教学的实践。

(二)教学效果对比

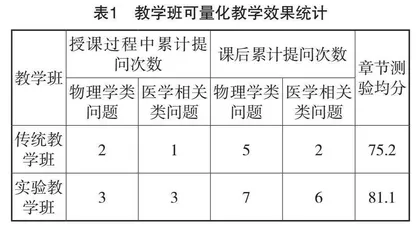

本研究从参加上述调研的8个班级中选取4个班级组成一个实验教学班,另外4个班级作为传统教学班。实验教学班总人数128人,传统教学班总人数130人,两个教学班学生的人数、学习能力、学习兴趣和学习基础基本相同。任用同一授课教师分别在两个教学班进行相同课时量的教学,实验教学班中采用交叉并列式教学方法,传统教学班依然沿用传统教学方法,由授课教师统计相关指标,待流体的运动章节授课结束后,对比分析两个教学班的教学效果。授课教师对可量化教学效果进行统计,如表1所示。

根据表1的统计结果可得,无论是在授课期间还是在课后,实验教学班学生的提问次数都比传统教学班的学生提问次数多。具体到学科,物理学类的提问总次数从7次增加到10次,医学类的提问总次数从3次增加9次,两类问题的提问次数都有所增加,尤其是关于医学部分的提问次数大幅增加。从班级章节测验的均分上来看,实验教学班的平均分数较传统实验班提高近6分,分值涨幅也较大。

由此可以推断,教师采用交叉并列式教学后,从物理学的角度去探究医学现象的成因,可以激发学生的学习兴趣,引导学生进行发散性思考,思考的内容从物理学的范围外延到医学范围,思考的时限也从课堂延伸到课下。这样的思考方式和学习过程让学生对该章内容的理解程度更深,也证明了交叉并列式教学的良好效果。

除了根据量化指标判断教学效果之外,还有部分不可量化的指标也可以反映出交叉并列式教学所取得的效果,如课堂上学生的积极性和主动性,虽然这些维度无法通过有效的方法进行量化,但可以通过教师的直观感受来体现,如表2所示。

表2中的学生听课认真度反映了学生的课堂行为,反馈及时度反映了学生的思考表现,学生课堂参与度反映了学生的主体地位,师生互动氛围反映了课堂中教师的教学效果与学生的学习效果。从学生听课认真度、学生反馈及时度、学生课堂参与度、师生互动氛围4个维度来看,实验教学班的各项指标都要优于传统教学班。这也从侧面体现出新教学方法的有效性,既能够调动学生的学习的积极性,让学生有更多的思考空间,又有助于教师了解学生的掌握情况,及时调整教学思路。

综上所述,医用物理学教师应充分考虑学校专业特点,将物理原理和规律与校内专业挂钩,突出特色,并及时转变教学观念与教学方式,将物理学层面的知识点嵌入医学知识,认真梳理课本中的教学内容。这样,不但可以增强教学的科学性、教育性、创新性、实践性,而且可以激发学生的求知欲,促进学生的专业化发展。

参考文献:

[1]张春丽,杨振宇,韩红培.大学物理教学改革中的思考[J].课程教育研究,2015(25).

[2]郑亚辉,李沉思,董晓曦,等.以科学精神培养为导向的大学物理教学案例设计[J].高师理科学刊,2023(6).

[3]徐娟,李永生,张云鹏,等.新医科背景下构建多学科交叉融合的生物信息学专业特色课程体系[J].高教学刊,2021(21).

[4]喻罡,高燕华.基于TRIZ的新医科人才工科创新思维与能力培养[J].中国医学教育技术,2023(6).

[5]林卿,许建梅,王瑞军.大学物理学课堂案例教学探析与实践[J].科技风,2017(25).

[6]黄霞,郑克荣,刘霖.大学物理教学与现代天体物理的有机结合[J].广西物理,2023(3).

[7]程莉,吴艳茹,郝晨汝,等.以学生为中心的医用物理学混合式教学模式实践研究[J].中国教育技术装备,2022(12).

[8]祝铭山,宋宗根,李文成.提高医用物理学教学质量的几点思考[J].医学理论与实践,2019(22).

[9]张友.提高医学类高职院校医用物理学课堂教学效果的思考[J].科技视界,2019(6).

[10]刘振阔.“互联网+”背景下以学生为中心的教学理念探索:以医用物理学教学为例[J].现代信息科技,2019(23).

基金项目:安徽省省级质量工程项目“‘四新’研究与改革实践项目”,项目编号:2021sx 077;安徽医科大学临床医学院校级科学研究项目,项目编号:2023XJKY004。

(作者单位:余童,周扬,龚莉 安徽医科大学临床医学院;陈明月 安徽医科大学临床医学院/安徽医科大学)