大学通识教育课程的创新教学机制分析

作者: 陈秀娟

摘要:21世纪,知识经济时代全面来临,大学通识教育的课程地位越来越重要。文章利用实践调查和文献研究法,分析通识教育课程创新教学的重要性和现状,并基于理念创新、模式创新、考核方式创新三个维度,提出大学通识课程教育的创新教学机制,以期为新时期高校通识教育课程的创新发展提供理论借鉴和实践参考。

关键词:大学教育;通识教育;创新教学;教学机制

近些年,我国高等院校对通识教育的关注和重视程度日益加深,尤其是综合性大学,在这一方面表现得较为出色。例如,南京大学的“三三制”,主要指的是高校本科四年制教育实行三个层次,即大类培养、专业培养、多元培养三种发展途径,并进一步将多元培养阶段分为三大类,即就业与创业教育、复合交叉教育和专业学术教育。这种教学方式的逻辑出发点是让新生从一开始就摘掉“专业帽子”,以学院为最基本的单元,走进人才培养的大类别阶段,实现科学基础、人文素养的综合性发展,为学生未来的就业和生活奠定坚实的基础。

一、通识教育课程的创新教学的重要性

(一)培养学生的创新思维和实践能力

在知识爆炸时代,学生仅掌握既定知识已经无法满足越来越复杂多变的社会环境。通识教育课程创新教学机制的建立健全,可以激发学生的创新思维,让学生在面对新情境和新问题时,拥有较好的独立思考能力和问题解决能力。在这一过程中,教师可以依托案例分析、模拟实验、项目研究等一系列实践探索活动,让学生掌握新知,发现和解决问题,优化个人的实践探索能力。这类教学机制的创新,可以让学生更好地适应未来社会的发展需求,为促进国家科技进步和社会发展提供源源不断的创新型人才。

(二)促进学生全面发展和个性创造

通识教育课程的创新教学机制重点在于如何培养学生的个性,并促进学生实现全面发展。传统的教学模式更加关注理论知识的传授,忽视学生的兴趣和专业特长。而创新教学机制的重点在于如何在关注学生个体差异性的同时,为学生提供丰富多样的学习路径。教师依托跨学科教学、丰富多样的课外实践活动、个性化辅导,可以激发学生的学习兴趣,挖掘学生潜能,让学生形成更完整的知识结构,培养出综合素质更好的学生,为社会多元化发展提供人才支持。

二、通识教育课程的创新教学现状

(一)通识教育地位显著提高

以北京大学为例,其在2001年开始实施“元培计划”,即从大学一年级的小批学生中选择一部分,在前2年内接受通识教育课程的学习。2007年,“元培学院”正式设立,使通识教育课程得以制度化,学院中的每个学生每个学期都要学习一门元培平台的通识教育课。这一部分的课程主要是公共知识和政治知识,通过大班授课、小班讨论的教学方式,从北京大学挑选出一些优秀的教师来授课,目的是打造一个更高水平、更高质量的通识课程平台。此外,复旦大学于2015举办通识教学座谈会,并与清华大学、北京大学、中山大学等高校组成通识教育同盟,借此成为全球顶尖大学,让所有学生都能通过通识教育学习,成为具有批判精神、创造精神和文化自觉的高素质人才。

(二)通识教育课程体系更加完善

2010年,北京大学一改以往的通识教育方式,以通识教育核心课程为中心,继续推动学校的传统教学方式改革,强化讨论与阅读经典。到目前为止,北京大学已经开设了通识教学的主干课程30多门;山东大学在通识教育的基础上,进行了创新教育、国学修养、自然科学、社会科学、人文与科技教学;上海交通大学、电子科技大学、东南大学通过利用理工学科的优势,将重点聚焦于优化学生的信息素养、培养学生的信息能力上,并以慕课为载体,在开发通识核心课程的过程中,依托校际合作,共同推进通识教育课程的改革。总的来看,这些一流大学在关注核心课程改革的同时,其课程体系更加完善,提高了通识教育课程的教学质量。

(三)通识课名称设置存在校本化问题

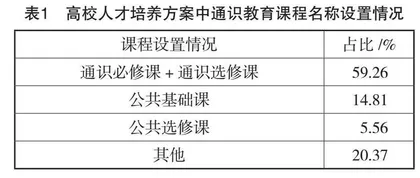

近些年,通识教育理念的兴起后,如何对课程名称进行更改,成为高校创新发展过程的重点。本研究对54所高校通识教育课程名称设置情况进行了调查,最终调查结果如表1所示。调查结果表明,50%的高校直接以“通识课”命名,只有小部分高校以“公共课”“通识课”分类命名。在高校通识教育课程的设计过程中,虽然不要求按照某种统一化标准进行设计,但是大规模以通识课作为非学科或专业课程名称,需要警惕通识教育名义化问题。

三、通识教育课程的创新教学的创新路径

(一)理念创新

教育是社会环境发展到一定阶段的产物,教育环境的发展,必然需要实现教育理念的创新。在我国高校通识教育教学机制创新过程中,高校需要以教育理念创新为先导,满足社会各行各业对高层次、高素质、高水平人才的要求。例如,华南师范大学古琴通识课以“古琴文化引领古琴艺术学习”的博雅教育理念为指导,建构古琴文化“由器而道”的课程内容体系;2018年,武汉商学院成立通识教育学院,探索湖北应用型高校通识教育之路。经过2年多的积极探索与实践,武汉商学院不断深化教育改革,大胆创新人才培养方式,创新开展“沉浸式”“互动式”“体验式”的教育模式,建构并完善“两个课堂”“三不理念”“五个领域”的育人体系。在这一方面,高校可以积极借鉴这些大学的成熟经验,因校制宜,保持院校的专业特色,凸显专业优势,做到教学理念的扬长避短,保障通识教育体系的特色鲜明。具体来说,高校教育理念的创新需要从以下方面着手。

现代人格素质的培养需被视为重中之重,是我国高校通识教育改革的核心目标。在建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的过程中,我国需要通过人的现代化来为其提供支持。因此,教师需要以现代文化、科学技术课程教育为基础,在继承中华优秀传统文化的过程中具有主动精神,逐步实现培养学生中华优秀传统文化精神血脉的目标。

高校应对通识教育和专业教育有机融合的人才培养模式进行全面重构。专业教育在高等教育中占据的学时最多,学分占比最大,若是在通识教育的教学改革过程中脱离专业教育,最后的教育结果必然是苍白的、无用的。为此,高校通过通识教育和专业教育的有机融合,既可以激发通识教育的活力,又可以使学生更加容易接受。在这种教育模式中,高校不仅要做好对学生知识和技能的传授,还要注重培养学生的态度、情感和社会责任感,从根源上避免教育功利化倾向问题。在这一领域,西南财经大学等高校已经进行了积极探索。西南财经大学在通识教育改革中,特别注重满足学生的成长需求,促进学生个性发展和挖掘学生潜能。为改变传统财经教育过度偏向知识传授和专业教育的局限,西南财经大学提出“授蒙养正、博雅信达”的育人理念,强调通识教育在培养学生综合素质方面的重要作用。这一理念的提出和实践,为通识教育在高校的普及和发展提供了有益的参考和借鉴。西南财经大学还通过经济学、管理学等学科优势,实现了和通识教育的有机结合,在加强通识教育改革的同时,凸显了浓郁的专业财经特色。

(二)模式创新

高校的传统通识教育课程以“平台+专业模块”的教学为主。为进一步优化学生的综合素质,高校需要打破这种课程体系,形成“五层级+个性化模块”的课程结构体系,同时对修读规则进行重新调整。例如,在现有课程体系的基础上,高校可以增加文理基础课程,特别关注核心通识教育课程,课程内容应涵盖人文科学、社会科学、思维科学、自然科学等领域。结合各校实际,高校还可以增设管理学通论、经济学通论等课程,凸显学校的专业特色。同时,高校应完善文化素质课程体系,构建全校性的自由选修学分模块,这一模块应融入第一课堂、第二课堂和潜在课堂,形成更全面的通识教育培养体系。第一课堂主要通过制度化的人才培养方案设计来确保通识教育的核心地位,并实现规范化实施;第二课堂以博雅工程为载体,作为第一课堂的补充;潜在课堂可以利用教育文化、室内壁画、校园景观等人文元素,结合图书馆、校史馆、学生活动中心等资源,潜移默化地培养学生的人文精神。这样的通识教育改革旨在提高学生的综合素质,促进他们个性化发展。

(三)考核方式创新

在通识教育课程改革工作中,高校需要以总学分考核的方式,体现出高校对通识教育的关注和重视。具体来说,高校可以从三个方面着手。

第一,加强对学生思想道德、法律修养的考核,主要以毛泽东思想概论、形势与政策、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论等课程考核为主。这些课程共占据9学分,在通识教育课程总考核中的占比为21.18%。第二,加强对学生身体素质的考核,以学生的体育课、军事训练课、军事理论课考核为主,这些课程为7.5学分,在通识教育课程总考核中的占比为17.65%。第三,加强对学生语言工具类课程的考核,以外语和其他小语种为主,共计10学分,在通识教育课程总考核中的占比为23.53%。除此之外,高校还可以结合实际情况,加强对计算机、高等数学、大学物理等课程的考核,这些课程共计16学分,在通识教育课程总考核中的占比为31.7%。

四、结语

综上所述,近年来我国科学技术的日益发展,全球化趋势的日益加强,使得大学通识教育课程挑战和机遇并存。展望未来,高校通识教育课程必须将重点聚焦于培养具有一定国际视野和跨文化交流水平的综合型人才。为此,如何创新教学,成为通识教育的重点研究课题。在该机制的创新过程中,教师需要在创新教学理念、教学模式、考核机制的基础上,加强技术的融合、学生跨文化交流能力的培养,引入更多国际元素,组织国际合作,充分利用现代科技手段,拓宽学生国际视野,提升学生的跨文化交流水平,让学生可以在走出校园之后,成为既具有专业知识基础,又具有扎实人文素质的高水平人才。

参考文献:

[1]杨灏,杨佩熹,李宗晏.基于通识教育的高校美育教学实践研究:以室内设计与赏析课程为例[J].美术教育研究,2024(3).

[2]雷振嘉.高校通识教育新课程研究与教学方法创新:以G高校《文化礼仪与现代形象》为例[J].公关世界,2024(2).

[3]王清瑶,张志豪,张修宇.本科高校通识教育课程改革的探索与实践:以华北水利水电大学为例[J].河南教育(高教),2024(1).

[4]毛康.高校音乐通识课程中实施思政教育的问题分析及创新对策[J].当代音乐,2024(1).

[5]鲍迎会,任振涛.国际化人才培养需求下高校双语教学通识教育课程体系改革路径研究:以赤峰学院为例[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2023(12).

[6]杨忠林,李娜.应用型本科院校通识教育课程改革路径探索[J].优格,2023(10).

基金项目:南京传媒学院校级研究课题立项(管理研究)“南京传媒学院通识必修课程改革和管理的研究”,项目编号:2023KY30。

(作者单位:南京传媒学院)