基于产业发展需求的高职院校专业动态调整与建设发展

作者: 宋慧娟 王江南

摘要:构建现代职业教育体系是我国职业教育的重要发展战略,关乎职业教育未来发展的方向。而实现职业教育专业调整、优化与区域产业发展需求协同,是构建现代职业教育体系的必然要求,也是促进人才培养适应经济发展需求的重要途径。文章以职业教育专业设置与人才培养为基础,依据江西省“1269”行动计划目标任务与要求,实证分析职业教育专业设置与区域产业发展需求的契合度,探索高职专业设置协同区域产业发展的实现路径,推动职业教育产教融合高质量发展。

关键词:高职院校;产业需求;专业设置;产教融合

一、问题提出

随着新一代信息技术的广泛应用及产业结构的不断升级,新技术、新产业、新业态孕育出新职业,围绕相关产业领域的技术技能人才需求也稳步增长。作为服务区域经济社会发展、培养技术技能型人才的职业教育也迎来了新的发展机遇与挑战。

2023年7月,江西省人民政府发布《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》(以下简称《“1269”行动计划》),明确到2026年,力争实现产业链现代化“1269”目标,即电子信息、有色金属、装备制造、新能源、石化化工、建材、钢铁、航空、食品、纺织服装、医药、现代家具12条制造业重点产业链现代化水平全面提升,打造电子信息、铜基新材料、锂电和光伏新能源、钨和稀土金属新材料、航空、炼化一体化和化工新材料6个综合实力与竞争力强的先进制造业集群,全省规模以上工业营业收入年均增长9%左右,统筹制造业质的有效提升和量的合理增长取得明显成效。2023年11月,江西省教育厅印发的《江西省高职学校专业布局结构调整优化实施方案(2023-2025)》(以下简称《方案》)提出,到2025年,优化、调整高职学校存量专业布点数超过20%,新增专业布点数超过60%服务于“1269”行动计划及省级重点产业链,要求各校围绕《“1269”行动计划》及省级重点产业链制订专业布局结构调整规划,新设一批服务战略性新兴产业、未来产业需求的专业,淘汰不适应经济社会发展的专业,提高专业与产业契合度和人才培养适应性,这为职业院校的专业设置调整、优化提供了方向指引与可行依据。

长久以来,职业教育人才培养与产业需求不协同的现象较为普遍,众多高职院校在专业设置上存在发展理念滞后、专业聚集度较低、组群层次与结构不合理、与区域产业结构发展不协同、社会吸引力不强、服务意识不突出等问题,不仅影响了人才培养质量与学校的长远发展,还影响了现代职业教育体系目标的实现。如何围绕区域产业发展需求,持续优化专业设置,改革人才培养模式,强化师资力量,激发创新动力,主动适应产业链现代化变革与区域产业发展需求,是当前职业院校专业调整、优化与建设发展亟待解决的问题。

专业设置以“需”为根本,产业需求是专业设置的落脚点,高职院校的专业设置应更加关注与区域产业的契合度,围绕产业链布局调整专业链,实现产业链、专业链、人才链的耦合协同与良性互动。

二、高职院校专业设置与区域产业发展需求契合度分析

职业教育作为直接服务地方产业和经济发展的教育类型,其人才培养与区域产业的适应性、契合度对区域经济发展及人才就业质量具有重要影响。在现代职业教育体系建设改革背景下,职业教育形成与区域经济相适应、与产业结构相契合、与行业需求相匹配的专业设置调整机制和人才培养模式势在必行。因此,基于产业发展需求分析当前宜春市高职院校的专业设置情况十分必要。

(一)《“1269”行动计划》下高素质技术技能型人才需求形势分析

在《“1269”行动计划》中,宜春市是发展锂电和光伏新能源先进制造业集群的主阵地之一,也是发展电子信息、钨和稀土金属新材料、航空、炼化一体化和化工新材料4个先进制造业集群的联动地。近年来,宜春市将锂矿资源优势转换为新能源产业优势,作为区域中心城市的重要地位也不断凸显,正向着打造国家级新能源产业集聚区的目标奋力迈进。在《“1269”行动计划》重点产业链省域分布中,宜春市分布有新能源、建材、食品、纺织服装、医药、现代家具6个重点产业链,这与宜春市“1+3+N”现代化产业体系(“1”是指锂电新能源首位产业;“3”是指建材家具、节能环保和生物医药产业;“N”是指装备制造、电子信息、绿色食品等产业)的发展重点是有机统一的。

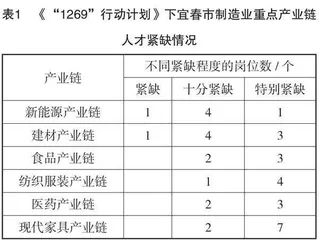

2023年10月,宜春市出台《制造业重点产业链现代化建设“869”行动计划(2023—2026年)》,将新能源(锂电)、节能环保(循环经济)、建材家具、生物医药(大健康)、电子信息、绿色食品(富硒)、先进装备制造、纺织鞋服作为制造业产业链发展重点。制造业是国民经济的主体,制造业重点产业链的发展将产生大量的高素质技术技能人才需求,梳理、分析《2024年度江西省制造业重点产业链紧缺人才目录》的数据发现,目前宜春市所覆盖的6个重点产业链中,技术技能人才紧缺的情况较为普遍,各重点产业链都存在不同层次、不同岗位、不同专业的人才紧缺情况,如表1所示。因此,基于产业发展需求培养更多适应新技术、新业态的技能人才是职业教育建设发展的关键,也是高职院校专业设置动态调整与优化的根本依据。

(二)高职院校专业设置与区域重点产业链发展需求契合度分析

职业教育是紧密对接产业发展、直接服务经济社会的教育类型,也是高素质技术技能型人才培养的重要载体。教育部发布的《2023年全国教育事业发展统计公报》显示,2023年,全国普通、职业本专科共招生1042.22万人,其中职业本科招生8.99万人,高职(专科)招生555.07万人,职业教育占据了我国高等教育规模的半壁江山。随着我国产业发展趋势与人才需求状况的变化,增强职业教育的适应性,提高职业教育专业设置与区域产业的契合度受到了更为广泛的关注。专业设置体现了学校功能调整与社会发展需求之间融合、互动的过程。因此,分析专业设置与产业发展的契合度,能够较为直观地了解职业教育人才培养服务区域产业发展的情况。

1.专业设置规模与结构

科学合理的专业设置不仅关系到高职院校人才培养的战略方向,还是提高区域人力资本质量的重要因素。截至2023年,宜春市现有高等职业院校4所,其中综合院校3所,师范类院校1所。2024年各高职院校已备案专业情况显示,宜春市4所高职院校共设置了覆盖15个专业大类的97个专业,各高职院校在专业设置上综合体现了地方产业基础及社会经济发展需求。但是,部分紧缺程度不高、非重点产业链专业布点数较多,如学前教育(布点率100%)、电子商务(布点率100%)、计算机应用技术(布点率75%)、大数据与会计(布点率75%),专业设置重复度高,与地方产业发展需求适配性较低,人才培养存在一定程度的结构性过剩或缺失等问题。

2.专业设置服务“1269”重点产业链情况与专业紧缺程度

对照江西省高等职业教育专业分类论证表和《“1269”行动计划》重点产业链省域分布表,对目前宜春市高职院校开设的97个专业进行调研与分析发现,可以服务于宜春市院校开设与其对应的6个重点产业链的专业数为22个,其中新能源产业链2个,食品产业链3个,医药产业链17个。建材、纺织服装和现代家具3个产业链目前均没有院校开设与其对应的专业。而可以服务省内其他设区市《“1269”行动计划》重点产业链的专业数为31个,其中装备制造产业链9个,航空产业链4个,电子信息产业链15个,石化化工、有色金属、钢铁产业链各1个。可以看出宜春市高职院校服务《“1269”行动计划》重点产业链专业占比为64.4%。

这表明,当前宜春市高职院校专业结构布局与区域产业的适应性、契合度不高,服务区域重点产业链专业设置种类较少、所占比例偏小、专业分布不均衡、重点产业链覆盖面偏窄。宜春市要实现制造业的高质量转型升级,需要在新能源、建材家具等产业链上有所突破,而相关专业布点偏少,专业布局同质化,与区域产业结构适配度偏低,已布点院校多为新设专业,办学力量偏弱,人才培养实力不足,重点产业链人才培养缺位,职业教育服务区域产业链建设发展力度有待提高。纵观服务省域内其他设区市重点产业链的31个专业,主要集中在装备制造与电子信息产业链上,其他产业链分布较少,且各高职院校专业设置相似度高,人才培养同质化现象普遍,品牌及特色专业建设投入不足,毕业生社会吸引力较低,就业前景低迷。在宜春市高职院校服务“1269”重点产业链上的53个专业中,紧缺程度由高到低(A到E档)的专业分布数分别为17、11、24、0、1,各院校紧缺专业设置存在一定差距,专业布局结构有待进一步调整、优化。

三、高职院校专业设置调整、优化协同区域产业发展的实现路径

(一)对接产业发展与人才需求,多方联动强化专业设置引导

近年来,高等教育领域“放管服”改革赋予高校更多的专业设置自主权,但部分院校未充分调研地方产业发展趋势与人才需求,甚至脱离本地产业发展实际,盲目追求专业数量的大而全,跟风开设热门专业,专业设置不严谨,随意性强,导致区域内高职专业设置相似度高,人才培养成效低,出现结构性浪费或缺失,影响了职业教育的可持续、高质量发展。市场、政府和高职院校是服务人才培养的有机整体,合理科学的专业设置不仅需要高职院校转变理念主动融入区域产业发展大局,还有赖于政府的宏观调控与市场的有力支持,有关部门要通过建立人才需求发布制度、专业设置预警制度和专业建设项目驱动制度等,引导高职院校合理调整专业设置,实现人才培养链与产业链的有效对接。

(二)依据产业需求谋划专业布局,完善专业设置动态调整机制

人才需求是专业设置的出发点和落脚点。专业设置情况直接关系着学校发展的长远性与稳定性。高职院校要在全面梳理本校专业设置与专业建设发展的基础上,系统、全面地开展产业发展与人才需求调研,精准把握产业升级与技术更迭对技能人才的培养规格及素质要求,组建专业建设指导委员会对产业发展趋势、专业布局结构、人才培养前景进行综合评估,提前谋划专业布局、优化专业设置,对不在重点产业链、紧缺程度较低、初次就业率连续2年低于全省平均水平的专业逐步进行优化,完善专业设置动态调整和监测制度,同时建立以考核制、亮牌制、负责制为核心的“三制”专业治理机制(宜春职业技术学院结合专业发展实际与区域产业发展需求,通过开展半年的专业设置调研提出的专业发展思路),促进专业建设、人才培养与区域产业协同发展。

(三)对接区域重点产业链发展需求组建专业集群,探索多元协同育人机制

根据技能与能力相近的产业共性组建专业群是职业教育人才培养协同区域产业发展的重要方式。在现代职业教育体系构建的要求下,高职院校应改变以学科专业为主导的布局思路,探索以产业链组建专业群的专业建设方式,将产业链、产业集群、高职专业集群式发展融合起来,整合各专业的优质资源,促进集聚效应的发挥,进一步提高教育资源的应用质量。产教融合是深化职业教育改革发展的关键内容,也是实现职业教育人才培养协同区域产业发展的重要途径。高职院校要以深化产教融合、校企合作为主线,立足区域经济社会发展,探索多主体协同育人机制,构建校企利益共同体,实现人才培养与产业发展的深度融合,推动区域现代职业教育产业化、多元化、社会化发展。

参考文献:

[1]黄宏伟.职业教育专业建设新论[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[2]朱强,高月勤.高职教育专业设置与办学定位关系辨析与重塑[J].职业技术教育,2019(22).

[3]安静,杨梦迪,张畅.产业结构调整背景下高等职业教育专业设置的逻辑与路径[J].职业教育,2024(6).

[4]牛彦飞.基于产业发展需求的专业建设动态调整机制分析[J].石家庄职业技术学院学报,2024(1).

[5]麻灵.协同理论视域下高职专业结构与产业结构匹配度研究[J].职业技术学教育,2023(23).

[6]张洁,陈志新.职业教育专业设置与地方产业匹配的逻辑与路径[J].产业创新研究,2024(8).

基金项目:宜春市社会科学研究“十四五”(2024年)规划项目“宜春市职业教育服务‘1269’行动计划的实现路径研究”,课题编号:24SK083。