老年医学概论课程教学改革实践研究

作者: 马文

摘要:老年医学概论是贵州医科大学健康服务与管理专业开设的一门重要临床基础课程。贵州医科大学以融合发展新医科的教育理念“从治疗为主到生命全周期:预防、治疗、康养”为指导,对课程理念、课程目标、课程内容、课堂教学模式和方法进行改革,坚持德育领先,以产出为导向,优化课程体系,精选课程内容,将现代信息技术融入课堂教学,打造了学生参与式学习环境,提升了学生专业能力和职业素养,为健康服务与管理专业课程教学改革注入新特色。

关键词:老年医学概论;课程教学改革;老年疾病

医科院校的临床医学专业一般是将老年医学概论设置成限定选修课,授课时数18至30学时不等,采用理论课形式进行。贵州医科大学于2015年创办了全国高等院校中第一个大健康学院,健康服务与管理专业直接面向“健康中国”这一目标,是依托贵州省“大健康”“大数据”发展方向建立的特色专业,并根据社会发展需求和专业特点,将老年医学概论定位为专业必修课,课时数为54学时,远远超过临床医学专业,其中42学时为理论课,12学时为实验课,共计3学分,为课程建设提出了新的挑战和机遇。近年来,贵州医科大学老年病学教研室以打造专业特色课程为目标,从课程理念、课程目标和课程内容,尤其是课堂教学模式和方法各维度进行一系列改革,取得了一定成效。

一、课程理念和课程目标是课程建设的关键

根据教育部对高等教育发展的布局,优化学科专业结构,以“新工科、新医科、新农科、新文科”的四新建设为引领,打造特色优势专业,增强服务区域发展能力是高校面临的重大课题,其中医学教育是教育强国、健康中国建设的重要内容。要想建设高质量本科教育,专业是人才培养的基本单元,而课程既是教育最微观的问题,又是高校教学建设的基础,更是有效落实教学计划,提高教学水平和人才培养质量的重要保证。如何在老年医学概论课程中体现“以学生发展为中心”的理念,落实“立德树人”的根本任务,是贵州医科大学老年病学教研室(后简称教研室)的最终追求。

老年医学概论是综合性很强的一门新兴医学学科,其研究范围广,不仅研究老年疾病,还研究人类衰老的基础理论等多方面内容。教研室从学生成长、社会需求、学科发展和健康全过程的视角厘清课程理念,明确“以学生发展为本,让学生成为学习的主人”这一理念,力求体现医学生“五术”教育,即德术、仁术、学术、技术、艺术。另外,根据老年群体健康、疾病、诊治和预防、康养的特点,教研室不断优化课程结构,精选教学内容,改进教学方法和评价方式,提高教学质量。

二、精选教学内容,构建课程体系,促进课程建设

预防和治疗老年疾病,最大限度地提高老年人的健康水平和生活质量,维持和恢复老年患者的功能,是时代赋予医学教育的一项重要任务。但是,老年医学临床教学很难激发学生的学习兴趣,传统单一的教学方法无法适应现代化老年医学教育的发展需要。所以,老年医学概论课程的教学内容必须顺应时代发展,不断更新和优化。

当前,老龄化社会问题的核心是老年健康,解决这一问题的关键是大力发展老年医学和老年健康康复服务业。作为贵州医科大学健康服务与管理专业的主干课,老年医学概论不能局限于疾病的诊断与治疗。因此,教研室在课程内容中融入了人体衰老的特征、过程、原因、机制、延缓衰老的措施等相关理论和知识,从医学社会学、医学生理学、医学病理学、医学心理学等角度,引导学生认识老年群体日常生活能力、心理、生理的变化,掌握老年医学的核心技术——老年综合评估。学生在学习临床医学概论后,加深了对老年人各系统、器官的病理生理变化、特点和功能衰退的认识,熟悉了老年人疾病预防相关知识,了解老年疾病的诊断、治疗和特殊性,为今后从事临床医疗和健康服务管理工作奠定了基础。

在此基础上,教研室修订了教学大纲,拟定具体教学内容,分章节阐明教学目标和内容要点,并在统一部署和团队协作下,编写了老年医学概论教材。

三、积极探索教学模式和教学方法,多渠道实施信息技术与课堂教学的结合

在老年医学概论课程教学中,教研室将导学互动的加式教学法与雨课堂智慧教学工具相结合,进行混合式教学实践,教学设计重在学生参与,师生互动,讲求实效。

在课前准备阶段,教师将导入、建立学习目标、课前测试三个环节与雨课堂的“课前学习”结合起来,向学生推送预习课件,包括学习目标、预习内容、完成测试,让学生明确学习任务。

在“课中学习”阶段,教师除讲授以外,更加关注学生参与式学习,借助雨课堂平台让学生扫码签到,教师可随机点名,师生间通过弹幕讨论,让学生在课堂上“有时间思考、有问题回答、有机会表达”,真正成为课堂的主人。

在“课堂结尾”阶段,教师发布作业或测试题,并要求学生按时完成,丰富了课后测试和总结环节,将课堂学习延伸到课外学习,为学生自主学习提供方向和资源。教师在课后要及时收集学生的反馈,评价学习效果,认真反思教与学的全过程,修改优化教学设计。

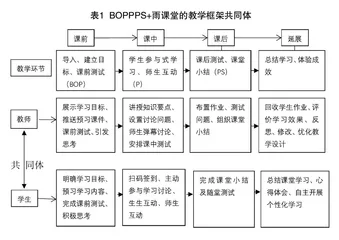

在积累经验的过程中,教研室搭建了教学框架,如表1所示。

在老年医学概论课程教学中,教研室采用课前学生预习、前测——课中师生互动,构建学习共同体——课后小结测试、布置作业——课外总结拓展、学生自主学习的方式,实现了教学相长,既调动了学生的学习积极性和主动性,又改变了学生被动学习状态,还增强了教师的责任心和成就感,提高了教学质量。

以老年呼吸系统疾病中的“睡眠呼吸暂停低通气综合征”为例,按照教学大纲规定,睡眠呼吸暂停低通气综合征教学共3个学时,任课教师在教学设计中首先要确定课堂教学目标、重点、难点,分析学习内容与学情,再制订教学过程各环节,多渠道实施信息技术与课堂教学的融合,提升课堂教学成效。

(一)确定课堂教学(学习)目标、重点、难点

根据教学内容和学情分析,教师将教学目标划分为掌握、熟悉和了解三个层次:学生通过学习掌握睡眠呼吸暂停低通气综合征的定义、临床表现和治疗;熟悉睡眠呼吸暂停低通气综合征的分类、病情程度分级、辅助检查、预防;了解睡眠呼吸暂停低通气综合征的病因、发病机制。

(二)情景导入,课前推送视频引发学生思考

教师课前通过手机推送关于“一位典型睡眠呼吸暂停低通气综合征患者睡眠过程”的动画视频,让学生仔细观察并记录患者睡眠状态,同时预习教材中睡眠呼吸暂停低通气综合征的定义、临床表现,找出定义中的关键术语,提出自己的疑问。

学生扫码进入线上教室,在汇报自己观看视频后的小结,并分组交流讨论患者的典型症状:入睡后鼾声响亮、伴有鼾声暂停、呼吸停顿、憋气症状、夜尿增多至反复入厕小便……在汇报交流过程中,培养了学生认真观察、准确记录、表述患者病症的能力和理解关心患者病痛的仁爱之心。

(三)生成基本概念、剖析定义中的关键术语

在学习一个新概念时,很多医学生只注重字面上的浅层了解和记忆,忽略了任何概念都会包括名称、结构、内涵和外延等要素,其结果是只能对概念形成短期记忆,无法进一步提出新问题。如何深层次剖析并掌握这一概念?除了解读关键词“呼吸暂停”和“低通气”,还要把握临床诊断中呼吸减弱幅度和持续时间的标准,只有满足一定客观指标,才能界定为睡眠呼吸暂停低通气综合征。师生通过交流,能够阐释“引起低氧血症和高碳酸血症及睡眠中断,导致机体发生一系列病理生理改变的临床综合征”这一定义的真正含义,让学生理解其引发相关临床表现及危害的直接原因,有助于形成系统思维。

(四)强化学习内容的有机整合

为了帮助医学生分析睡眠呼吸暂停低通气综合征的危害和临床表现,发现学习内容的内在联系,教师可以向学生展示课件,用框图形式展示睡眠过程中的呼吸暂停和低通气对心脑血管、肾功能、呼吸、内分泌等多系统、多器官的损害。框图结构一目了然,层次清晰,学生需要认真提炼、有机整合既往知识,逐渐养成将学习内容有机整合的思维习惯。

(五)采用不同方式组织学生学习

如“了解”层次的睡眠呼吸暂停低通气综合征的病因、发病机制的教学,主要通过学生自学、分组讨论完成,“掌握”和“熟悉”层次,更多采用“自学+教师点拨指导+学生讨论”等方式完成。对课堂小结,除了课堂上师生共同完成全班性小结外,每位学生还要在课外独立写出个人小结和心得,用手机发送给教师批阅。这样既可检查学生的学习效果,又为教师优化教学设计提供第一手资料。

通过近两年的课程教学改革实践,教研室发现,相较于过去教师长篇大论的教学方式,学生更愿意自主学习。如对某种疾病的学习中,学生对疾病的病因、发病机制、定义、临床表现,乃至诊断、治疗、预防等问题逐渐形成一整套学习流程,学生内在学习动机、求知乐趣和需求是高质量教学的必备条件。

参考文献:

[1]陈芬琴,黄婷,魏倩,等.融入精准医学和循证医学的教学模式在老年医学专培中的探索[J].继续医学教育,2021(7).

[2]邓琳子,施红,奚桓.内科老年医学专科医师规范化培训的探索与思考[J].中华医学教育探索杂志,2021(10).

基金项目:贵州医科大学2021年本科教学内容和课程体系改革项目“健康管理专业老年医学课程改革的实践研究”的研究成果,项目编号:JG2021023。

(作者单位:贵州医科大学老年病学教研室)