素质教育理念下“好学生”评价体系重构研究

作者: 陈丹玲 杨宁

摘 要 教育评价是教育发展的风向标,传统的竞争性学生评价不利于于发现学生的潜能和激励学生进步。在素质教育背景下“好学生”评价体系亟须重构。本文对“好学生”评价的发展困境、评价理念、评价维度、内容体系和结果运用等方面进行了深入分析,提出应以重构学生教育管理制度、评价主体维度和评价内容体系为重点,从德智体美劳多方面集成化评价学生能力,实现让好学生促进更多学生进步,促进更多教师成长与促使更多家长改变的教育效果。

关键词 素质教育理念;评价体系重构;学生评价

中图分类号 G455

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2022)06-0074-04

一、引言

20世纪50年代,毛泽东主席在接见青年团第二次全国代表大会主席团成员的谈话时提到:“我给青年们讲几句话:一、祝贺他们身体好;二、祝贺他们学习好;三、祝贺他们工作好。”[1]这一重要讲话拉开了我国“好学生”评价制度体系的帷幕。近70年以来,在我国教育行政主管部门及学校和老师的大力倡导下,广大青年学生奋发学习,努力争当老师、家长眼中的“好学生”这一现象已蔚然成风。不可否认,被贴上“好学生”和“学习榜样”的标签,会产生罗森塔尔效应,使学生更加高标准要求自己,提升其解决问题的信心与能力。然而,随着现代教育事业的高速发展,学校和教师倾向于把成绩作为“好”的唯一评价指标,这一评价标准对学生潜能激励和综合能力提升产生了很多负面影响。2021年,教育部等六部门联合印发的《义务教育质量评价指南》中要求学校从“品德发展、学业发展、身心发展、审美素养、劳动与社会实践”五个方面对学生进行全面综合的评价。由此可见,从教育转型供给角度上来看,传统对学生的价值认定已经不能反映新时期素质教育实施成效,且严重制约了学生综合能力的培养与提升。

在全面推进素质教育的背景下,学生的终身发展和综合能力提升成为教育兴国的应有之义。在此背景下,学生评价维度、主体和方式亟须进行重构,学校应该从新时代对青年学生的要求出发,打造系统的“好学生”评价体系。

二、现阶段“好学生”评价的发展困境

(一)评价理念层面

1.评价目的认识缺位

“好学生”评价应该是一项与素质教育教学理念与方式密切相关的重要内容。开展“好学生”评价旨在对学生综合发展水平做出动态性的判断,加强教师对每位学生的认识,进而因材施教进行人才培养。但在现实情况中,虽然素质教育理念已经普及,目前大部分学校仍将“好学生”的评价结果作为评优、评先、评奖的唯一依据。在这种导向下,很多学生过于看重这一评价结果,忽略了综合能力与个人品质的培养和提升。[HJ2.1mm]

2.重视结果而忽略过程

学生评价不能只注重结果而忽略过程,只注重知识的考查而忽视其他方面的考查。传统学生评价是学校管理教师、教师管理学生的主要手段。其对学生的评价局限于分数上,对教师的评价则局限于优秀学生的数量上,忽略了过程性评价的重要性。例如,学生干部需要协助班主任承担部分管理工作,且部分工作的开展需要花费较多时间,这会减少他们对于学习的时间投入,但能为学生干部带来协调能力、组织能力、创新能力以及人际交往能力的提升。

(二) 评价指标体系层面

1.评价内容单一

现阶段我国学生评价体系往往不全面,评价内容仅仅局限在某个领域。学校和教师对学生考试分数的关注比重远远超过了对学生综合素质与可持续发展潜能的关注。而素质教育背景下的学生评价强调对学生全面发展、综合能力提升和可持续发展的关注。

2.评价指标针对性不强

目前,在对“好学生”的评价过程中,一方面,很多学校和教师往往依据其感性认识进行主观判断;另一方面,教师或者学校教务部门通常只能参照学生学业成绩和日常学习表现等开展评价,特别是日常表现主要以学生课堂表现、作业情况和家校互动情况等作为判断依据,这导致评价结果带有不同程度的主观性和片面性。

(三) 评价技术层面

1.评价方式简单

在“好学生”评选过程中,部分学校和教师疲于对学生的综合能力进行评估,认为其是一项占用时间、消耗精力且收益较少的工作。因此,为了简化这一过程,对学生评价主要通过主观打分或者民主测评等方式,缺乏对学生整体状况的全面了解,忽视了学生因为个体差异或者性格差异导致的评价结果的差异性,这将会对学生评价结果的准确性造成严重影响。同时,评价数据的分析依赖于一定的统计分析技术或模型操作,例如多因变量模型、协整检验等等,对于教师而言,掌握这些技术并将其用于评价过程中是困难且费力的。

2.评价主体单一

传统的“好学生”评价往往是自上而下进行的,由学校或者教师主导开展,评选规则由教师制订,缺乏学生的自我评价、家长评价及学生之间的相互评价等多维度的评价方式,更缺乏对学生的综合能力的多维测评。这种以教师为单一评价主体而得出的学生评价结论较为片面,进而导致学生个体间潜力差异得不到及时关注,甚至会导致部分学生学习兴趣下降、学习动力不足的问题。

(四)评价结果应用层面

1.评价结果应用不透明

部分学校和教师将学生评价结果视为保密资料,学生难以通过评价结果得知自身的发展情况和面临的问题。在现有评价结果缺乏评价反馈机制的这一现实背景下,亟须对该模式和机制进行改进。评价结果反映了学生当前存在的问题,应及时反馈给学生。这一方面利于学生根据当前评价结果进行自我调整与改进,另一方面也能改善学生和家长对评价机制不公平、不公正、不公开的刻板印象。

2.评价结果应用不充分

传统评价多采用终结性评价,主要发挥在教学过程结束时鉴别差异、筛选学生的作用,评价结果的应用范围和力度较小。这一方面可能会打击努力学习学生的积极性和主动性,不利于学生全面发展;另一方面不能全面反映学生当前存在的问题,也不利于教师与家长改进教育方式。

三、面向素质教育的“好学生”评价维度重构

过去那种以分数来衡量学生成绩,教师为主体的评价模式已经完全不能适应素质教育发展的形势。为了教育事业的可持续发展,必须构建新的学生评价体系,让评价为教育服务,让教育培养适应未来社会发展的优秀人才。本文认为,素质教育时期学生评价标准应该关注学生自身多维度的发展水平及其在不同维度的进步幅度,将学生终身发展意识和综合能力的培养作为“好学生”评价标准的重要方面,进行学生评价体系重构。

(一)以“过程+结果”为导向重构学生教育管理制度

学校应建立高效的学生教育管理制度,明确学生在校学习过程中应该完成哪些内容,哪些内容是强制性导向的,哪些是兴趣导向的,达到什么样的效果可以获得对应的分数评级或者等级评级。另外,学校要建立各个细分内容的学生评价制度,摒除传统的智育评价等同于分数的理念和做法,重视学生的学习过程和多维度能力的提升,突出各细分内容考核,关注过程与结果,发挥评价的导向作用。

(二)“以明晰谁评价为突破点”重构评价主体维度

素质教育要求将“增值性”理念贯穿教育和评价的过程中,以面向学生终身发展和综合能力提升为标准的学生评价不以成绩为唯一标准,因而需要构建以自我评价、同伴评价、家长评价和学校评价为核心的“四位一体”评价主体体系,辅以多维度、多视角定性评价考核的综合能力测评体系。

1.自我主体维度

自我评价过程中要调动学生主体的积极性,同时适时适地发挥教师的引导作用。教师指导学生明确评价目标和内容,可以促进学生在学习中对自己进行反思,使学生在探索知识、获取知识的同时,思索自己学习中所遇到的问题,发表自己的看法,总结自己的学习情况。

2.同伴主体维度

与教师相比,学生对同伴的行为表现、语言习惯、思想心理等方面的了解往往更深,由多个学生对一个学生进行评价,会使评价更加全面、深入,有效地避免评价偏差。同一班级的同伴评价,一方面能培养学生倾听和观察能力,另一方面也更能促进学生间形成良性制约与激励机制。

3.家长主体维度

综合素质评价应是一个多元、完整的体系,家长评价能够实现家庭教育与学校教育的有机结合。在现实的家庭教育情境中,家长会通过自己有意或无意的言行对成长中的孩子起到潜移默化的影响和教育作用,同时能为学生评价提供无可替代的观察视角。

4.学校主体维度

学校对“好学生”的评价一般由所在班级的班主任和各科目的任课老师共同完成。因此,学校应组织教师学习相关评价要求,让每位教师熟悉评价内容和方法;同时,积极引导教师进行评价反馈,进而通过评价结果推动学生德智体美劳全素质提升。

(三)以“全面发展为出发点”重构评价内容体系

素质教育理念下学生综合能力的评价标准要求除了从智育方面反映学生综合素质和表现外,还必须重点关注学生的品格塑造(德育)、身体强健(体育)、审美欣赏(美育)、热爱劳动(劳育)等四个指标,促学生的综合能力提升和可持续发展,体现当代教育的人文温度和素质能力培养。因此,在设计多元化评价体系时,学校应因时而定、因需而定,构建多元化评价体系,并基于这一体系的结果发现学生存在的问题,在此基础上对其综合能力提升与发展提出建议。因此,强调将结果评价和增值评价相结合进行学生评价体系具体指标的选取。

四、基于维度重构的“好学生”评价体系构建

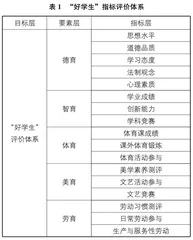

合理科学制订“好学生”评价体系,对客观评价学生的综合能力表现以及服务于教师、家长对学生的科学引导具有重要意义。因此,构建该评价体系必须客观、全面,以满足新时代对“好学生”的需求,实现为党育人、为国育才的目标要求。本文基于德、智、体、美、劳五个方面,构建了“好学生”指标评价体系。

(一)德育指标体系

德育指标体系包含思想水平、道德品质、学习态度、法制观念、心理素质等五个指标。思想水平主要考查学生是否热爱祖国,是否树立了正确的人生观、价值观,是否积极参与集体活动、关心集体。道德品质主要考查学生是否文明礼貌、助人为乐、爱护环境等。学习态度主要考查学生学习是否刻苦,是否着力于提升自己的学习能力。法制观念主要考查学生了解、掌握、遵守、运用法律法规的思想意识程度。心理素质主要考查学生是否能良好控制自己的情绪,是否拥有理性平和、不卑不亢的心态。

(二)智育指标体系

智育指标体系包含学业成绩、创新能力和学科竞赛三个指标。学业成绩主要包括学生在期中考试、期末考试中取得的成绩。创新能力主要体现为学生参加教育教学相关部门举办的创新能力竞赛所取得的成绩以及日常学习中体现出的创新思维能力。学科竞赛主要包括学校及有关部门举办的语文、数学等学科竞赛。

(三)体育指标体系

体育指标体系包含体育课成绩、课外体育锻炼和体育活动参与三个指标。体育课成绩主要指体育老师根据学生的上课表现和体育考试给予的体育课分数。课外体育锻炼主要包括学生在课外的锻炼时间和锻炼强度。体育活动参与主要包括学校和有关部门举办的体育活动学生的参与次数,如运动会、篮球赛等。

(四)美育指标体系

美育指标体系包含美学素养测评、文艺活动参与和文艺竞赛三个指标。美学素养测评主要评估学生认识美、体验美、欣赏美的能力。文艺活动参与主要包括学生参与文艺活动的次数,如艺术节、合唱比赛等。文艺竞赛主要包括学生文艺类相关竞赛的参与情况和获奖情况等。

(五)劳育指标体系

劳育指标体系包含劳动习惯测评、日常劳动参与和生产与服务性劳动三个指标。劳动习惯测评主要包括学生是否尊重劳动,是否拥有热爱劳动的习惯。日常劳动参与主要包括学生开展劳动的频率与开展情况,如卫生大扫除等。生产和服务性劳动主要包括学生参与志愿服务和社会实践等活动的情况。