构建促进学生数学思考的智慧课堂

作者: 卓杨晶

国家督学成尚荣教授指出:“课堂教学改革就是要超越知识教育,从知识走向智慧,从培养‘知识人’转为培养‘智慧者’。”如何让数学学习变得更加有效、深层、能促进学生数学地思考,培养“勤思善言、明理笃行”的智慧学生,我们进行了如下尝试:

一、深度解读教材,关注思想方法,有效整合教材

教材为学生的数学学习活动提供了学习的主题、知识结构和基本线索,是实现数学课程目标、实施数学教学的重要资源。对于一线教师而言,读懂教材并不难,但是要读通、读活教材,却有一定的挑战,所谓的读通教材,就是在理解教材的编排意图,准确定位教材内容所承载的基础知识和基本技能的前提下,沟通前后知识点之间的联系,并深入挖掘隐藏在知识背后的数学思想、活动经验。在此基础上再根据数学学科的特点及学生的认知规律,创造性地对教材进行合理地整合。

如,人教版五年级上册第三单元小数除法中的“一个数除以小数”,这节课是在学生已经掌握“除数是整数的除法”计算基础上进行教学的,学生需要根据商不变的性质将除数是小数的除法转化为除数是整数的除法,但是从教材编排看,安排的两个例题,第一个例题例4情境中被除数和除数的小数位数是一样的,都是两位小数,第二个例题例5才呈现出被除数和除数的小数位数不同,而且出现被除数末尾不够除,需要在末尾添“0”继续除的情况,站在编者的角度思考,例4是为了让学生运用转化的思想把除数和被除数转化为整数,再根据前面所学的“除数是整数的除法”的计算方法进行计算,在此基础上呈现的例5才是凸显除数是小数的除法的关键——即将除数是小数转化为整数。但是这样的教学给学生搭建的脚手架太多,甚至还给学生造成一定的误区:不需要关注被除数和除数的小数位数,只要转化为整数计算即可。其实学生在学习此内容时已经在以往的学习中积累了一定的转化经验,所以完全可以将这两个例题进行整合,将例题的数据进行更改:刘奶奶编一个中国结要用0.85米的丝绳,用15.3米的丝绳可以编几个中国结?在解决问题的过程中学生就会出现三种不同的转化方法:把15.3÷0.85转化为①153÷85,②153÷8.5,③1530÷85。接着让学生思考这三种转化方法是否可行,学生在辨析的过程中就会明白第①道转化算式中被除数和除数的小数点移动的位数不同,转化后商会发生变化,而第②③道虽然转化后商不变,但是第②道转化后除数依然是小数,还是无法解决的新知识,不能有效解决问题,因此转化的关键是要将除数的小数转化为整数,经过这样的教材整合,学生就能在正误对比中深刻理解除数是小数的除法计算的算理与算法,也更能激发学生的数学思考,满足学生个性化学习的需求。

二、合理借助前测,精准分析学情,做到因需而教

学生是主动的,富有个性的生命个体,他们在学习某个知识点前或多或少都积累了一定的个体经验,对于同样的内容,不同的学生呈现的认知起点也是不同的,所以教师在平时的课堂教学中不能只从自己的思维角度出发来设计教学,有时教师眼中所谓“完美”的教学,并不适合所有的学生,究其原因就是教师忽视了对学生学情的深度了解。只有真正了解学生,把教学建立在对学生已有认知基础之上,及时抓住学生新知的生长点展开教学,更能激发学生的数学思考,教学也才能更加有效。

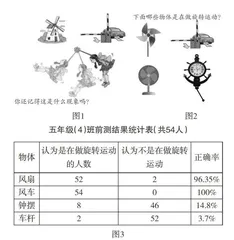

如,教学人教版五年级下册“图形的运动(二)——旋转”一课时,原教材在出示的几个图片(如图1)——风车、停车杆、荡秋千后,追问“你还记得这是什么现象吗?”来唤起学生的已有经验。因为对于旋转运动,学生在二年级的时候就已经认识了,但是学生已有的经验有哪些呢?关于旋转又都有哪些认识?基于此,我设计了如下前测单(如图2):

从前测结果看(如图3),对于风扇、风车的运动全班几乎都知道是旋转运动,但是对于钟摆和车杆,大多数学生认为不是,通过访谈,了解到认为不是的同学都觉得旋转一定要转360度。而且这两个物体的旋转还同时在做顺时针和逆时针的交替,更是增加了他们判断上的难度,而认为是旋转的同学里也只有一个同学是联系到四年级上册学习的“角的分类”中关于角的另一种描述“角可以看作是一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置所形成的图形”这一知识类推出来的。再翻阅二年级的教材,我们会发现教材提供的实例都是绕一个点或者一个轴在做圆周运动,所以才造成了认知上的误区。而什么样的运动才是旋转运动,旋转运动究竟有什么特点,就成了本节课的教学着眼点,所以老师设计了两个关键问题:钟摆的摆动和停车场车杆的升起与下降是不是在做旋转运动?判断旋转运动的要素有哪些?师生围绕这两个关键问题,借助钟面上指针的旋转运动,展开探索,这样的教学有效地突出重点,突破了学生的困惑和疑难,“因需而教”,真正促进学生的数学思考,获得了很好的教学效果。

三、适度借助后测,从中发现不足,适机二次重建

基于前测的教学让学生的学和教师的教都有了更强的针对性,但是这样就一定能精准提高教学的有效性了吗?我们还可以借助后测进行检验与反思。

如,我校的姚丹老师在执教的“三位数乘两位数”一课时,通过对学生进行检测并进行统计(如图4)。

从统计数据可以看出对于“三位数乘两位数”,因为之前有了“多位数乘一位数”和“两位数乘两位数”的认知经验做基础,都能自主进行迁移,在教学之前就有89.5%的学生已经掌握算法并能正确计算了,所以算理以及算法的掌握不存在问题,只要利用知识的迁移就能很好达到本节课的教学目标。因此本节课完全可以放手让学生自主探究,利用已有的知识进行迁移。可是课后当场小测:245×28,结果却让人大跌眼镜——正确率降至63.2%。

尽管这样的数据不足以作为否定这节课教学效果的凭据,因为后测单中的题目数据明显复杂了,出现了连续进位和末尾有0的情况,肯定会导致正确率下降,但是通过这次后测,却给我们敲响了一个警钟,我们的课堂教学不仅需要“前测”,更需要“后测”,如此才能更好地发现学生学习的困惑点及收获,进而改进课堂教学。于是我们可以对这节课进行二次重建,此时教学的重点不应该放在学生对三位数乘两位数笔算算理的理解和算法的掌握上,而应该放在学生运算能力和推理意识的提升上。所以在二次重建时我们在新知探究环节设计了如下学习单:

汇报时让学生先说说自己是如何列竖式计算的,并引导学生结合情境理解每一步计算背后的道理,再展示对其他同学可能出现错误的猜想,学生会呈现三种典型错例:(1)用12的十位1去乘145时,积对位有误;(2)忘记加上进位的数;(3)两次乘完后要把所得的积相加误算成相乘。

在这个辨析交流的过程中学生对三位数乘两位数的计算算理的理解和方法的掌握可以说是印象深刻,最后再让学生回顾刚才的计算过程比较“三位数乘两位数”与“两位数乘两位数”的异同点,并由此进行方法上的类推,如果是四位数乘两位、五位数乘两位数等也是一样的。这样的教学直接指向学生学习的困惑点和易错点,更能激发学生的数学思考,同时也将零散的点状知识纳入结构化的网状知识中。

在教学实践中,我们构建了一套促进学生数学思考的智慧课堂教学模式(如图5):(1)课前解读教材,挖掘教材背后的数学思想,设计一些能准确把握学生学情特点的前测题。(2)通过前测了解学情、定位教学起点,确定教学目标。(3)教学设计与实施。(4)后测,了解课堂实施的效果,发现存在的问题。(5)对教学设计进行二次重建后再进行新一轮的课堂实施。

这样的课堂教学模式改变了传统的教与学的方式,真正落实“心中有学生”“深度学习”的教学,让学生真正成为课堂的主人,学生在教师的引领下,经历自主发现、合作探索、解决问题的过程,促进学生的数学思考,构建智慧课堂,真正落实核心素养培养的目标。