朴实底色 奉献一生

作者: 范会平

“我没什么其他要想的,也做不了什么大事,但看着教过的这些山里娃娃,多多少少有些出息,也就心满意足了。”聊到最后,胡朴生这样定论自己,话语平淡,朴实无华,一如他名字中的“朴”字。言及今后,特别是退休后作何打算,胡朴生目光灼热:“我的根在山区,教书育人一辈子,山区也养了我一辈子,只要我还能动一天,就要为山区教育发光发热一天。”

其实,在刚得知自己因长期任教山区,相关教育事迹可能要在省刊登载时,胡朴生有点不适应。在他看来,山区教师太多了,自己好像也没有特别要大书特书的事迹,告知无非就是说说自己的从教经历,讲讲自己印象深刻的一些事时,胡朴生的思路打开了,他猛然发现,当了三十多年的山区教师后,自己也真有很多话要说。

昆明服兵役,任教播乐乡乐利村委会母扎校点、播乐乡奴革村委会洒宇校点、播乐乡乐利小学。经历好像不复杂,可胡朴生细细一算,加上服兵役,村校点12年,一师一校教学点11年,完小14年,自己的1982—2023就这么过去了。

回忆起校点年代,胡朴生感慨自己的身份既是教师,还是“乡村工程师”“医师”“心理咨询师”……

服完兵役,来到播乐乡乐利村委会母扎校点前的这段时间,胡朴生对投身教育是充满向往和憧憬的,觉得自己连部队里的苦都吃了,到学校教书还怕什么呢!然而,才踏进校点的门,胡朴生就惊住了,他无法想象办学条件如此之艰苦:只有三间土木结构的瓦房,没有厕所,没有操场,没有课桌,没有黑板……他找来木板搭成桌子,用土基给学生当凳子,解决了课桌问题。房屋瓦片滑落,教室漏雨,他主动找村民商量共同修补房屋,每户捐赠几片、十几片瓦,村组干部组织村民带来木料,大家齐心协力,房屋修好了,黑板光滑了。他又带领学生一点一点挖,一点一点抬,搭建了一个简易厕所,修出了一块泥巴操场。他还领学生栽花种草,有了学校该有的样子。没有办公桌,学生放学后,他就在教室里备课、批改作业。

校点有些样子,起码可以用了,但学生从家到校的路,还等着胡朴生这位“乡村工程师”亲自施工。

母扎村村民居住分散,且多名学生上学要经过田埂、地埂,路上有石头,有坑凹。路边杂草丛生,小路非常难走,一下雨便成名副其实的畏途,滑倒摔跤是常事。又是胡朴生站出来,一边带领学生垫路除杂草,一边组织村民撬石头、填坑坑,学生的上学路,平了,顺了。

母扎村地处高寒山区,交通不便,气候冷凉,贫穷落后,村里没有医生,看病要到十几里外的村卫生所,学生一感冒发烧,就医极不方便。胡朴生经常抽空到卫生所买一些常用的感冒药、退烧药备用,又在卫生所医师的指导下,哪种药对应什么症状,剂量、次数怎么安排,时间一长,胡朴生也通了,学生乃至家长,有点头疼脑热,小毛小病,首先想到的就是他。学生和家长都赞许地说:“胡老师不光是我们的老师,还是我们的‘赤脚医生’!”

胡朴生印象最深的是,1986年9月1日开学这天,有个学生没有到校上课。放学后,他去了解情况后得知,学生母亲因病去世,父亲带着学生姊妹4人,家里还欠下巨债,无钱供学生读书。通过耐心细致、多次做家长的思想工作,三周后,学生高高兴兴地重返学堂。后来这个学生在昆明经商,成立了自己的公司。直到现在,这个学生常挂在嘴边的一句话就是“没有胡老师的教导,就没有我的今天”。

也是从母扎校点开始,胡朴生适应并精研了一三复式、二四复式教学法,学习教学大纲,刻苦攻读教材,认真备课、上课、批改作业、家访、辅导学生之外,更重要的是根据学生年龄特征因材施教,激发学生的求知欲,培养学生的学习兴趣。胡朴生教学的校点,成绩一直处在全乡前列。看着从山村里走出的孩子被国防科技大学、上海交通大学等名校录取,曾经付出的心血、牺牲的个人利益、亏欠的家庭感情,好像一下子都得到了特别的回报。

母扎校点正蒸蒸日上,胡朴生的新使命来了,被调到奴革村委会洒宇校点,任校点校长。

带着对母扎校点的不舍,也带着对办好洒宇校点的信心,胡朴生开始了一段新征程。刚接手时的洒宇校点,宛如他刚到母扎校点时的翻版——该教学点地处落后地区,经济条件薄弱,学校杂草丛生,一片荒凉,只有平房几间,而且年久失修,教室门窗破损严重。一遇雨天,教室里就“雨脚如麻无断绝”。为了改善教学环境,胡朴生经常利用课余时间或假日,到农户家里借来工具,自备工具和材料为学校整修校舍。清理排水沟,自费为学校更换了42块玻璃,并请木工修理了教室门、课桌椅等,经常一忙就是一整天。他忙得不亦乐乎,课余时间带领学生栽花种草,美化校园。学校原本没有围墙,成了村民家的鸡、猪、狗经常光顾的地方,既有安全隐患,又污染校园。他多次找村领导反映情况,一起到农户家做思想工作,宣传动员集资修围墙,多方筹集资金15000余元,修建了围墙和大门。洒宇校点渐渐绿树成荫、鲜花盛开,琅琅书声,传得很远,很远。

2009年9月,母扎校点并入乐利小学,熟悉情况、经验丰富、乐于奉献的特质,让胡朴生成为撑起学校多项工作的不二人选,他随之来到乐利小学任教,直到今天。

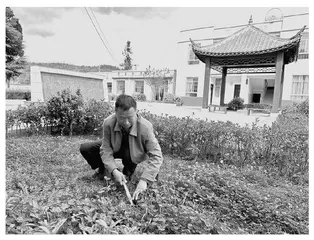

除了年年担任班主任,做好教育教学工作,胡朴生继续发挥从部队里,从母扎、洒宇两个校点带来的作风和精神,兼任食堂采购员,兼职学校图书管理员,兼负学校绿化美化工作。为改善学生伙食出谋划策,街上买佐料,直接入村到农户家买蔬菜,风里来雨里去;利用课余时间,给花草浇水,给小树剪枝修叶,培育、移栽了多棵小树;别人睡觉了,他还在图书室给图书编号、归类,整理图书,为各年级推荐适合儿童年龄特征的读物。

对最重要的教育教学工作,胡朴生根据学校的课堂教学常规,严格做好备课、上课、听课、评课,及时批改作业、讲评作业,做好课后辅导工作。追求扎实有效的课堂教学,根据学生的实际情况进行集体辅导和个人辅导,热情辅导“潜能生”,重视对学生的知识考查,做好学生的补漏工作。把课堂上获取知识的主动权交给学生,让学生成为信息的主动摄取者和加工者,充分发掘学生自己的潜能,使学生从被动接受的“要我学”转化为主动的“我要学”,变“学会”为“会学”。尤其重视努力探寻适合学生的教学方法,以学生学习为本,全面调动学生学习的积极性,引导学生读课外书、写读书笔记,激发了学生学习语文的兴趣。辛勤付出下,2019年7月,胡朴生认教学校三年级语文,平均分83分,居全乡同科第一名;2020年7月,他认教四年级语文,平均分85.24分,居全乡同科第二名;2021年7月,他认教五年级语文,平均分81.88分,居全乡同科第四名……

对同样意义重大的班主任工作,胡朴生最大的优点就是一丝不苟:班级管理中,注重用爱心和耐心感染学生,用爱温暖每个学生,对每个学生都给予最大的关心。农村留守儿童大多公认的难管教,对他们怎么教育,胡朴生只认“笨办法”——以情感情。当学生学习、生活中出现了问题,他第一时间联系家长,讲明这个学生的情况,请家长协同。对长期照管学生的那些爷爷奶奶,胡朴生不厌其烦地把留守儿童面临的一系列问题跟他们反复讲,结合小事讲,结合有说服力的事例讲。老人的观念改变了,胡朴生经常找学生谈话,做细致的思想工作。经过长久细致耐心的教育,很多留守儿童发生了很大的转变,成为遵守纪律,热爱学习的好学生。

渐渐地,越来越多的人知道了乐利小学有这么一位能教书、能管学生的好手,学生的爱戴、家长的好评、领导的肯定、同事的赞许围住了胡朴生。2016年9月、2019年9月,胡朴生实至名归,两次被播乐乡人民政府评为“师德标兵”;2022年,被评为“云南省从教20年以上优秀教师”。

当谈起如果有机会穿越时空,想对刚入行的自己说些什么时,胡朴生肯定地说:“最重要的是朴实,还有奉献在先。”在胡朴生看来,一个朴实,甘于奉献的教师,应该有三方面的特质:

一是对教育事业和学生的热爱。要树立高度的责任感与事业心,把自己的精力、能力全部用于教育教学中;要理解学生,尊重学生的人格,把自己的爱公正、全面地洒向学生,让他们获得健康成长的机会。

二是时刻牢记“学高为师,身正为范”。良好的品行是每个人身上最美的东西,教师更应自觉遵守职业道德,严格要求自己,注重师德修养,处处注意自己的言行举止,在师生面前做出表率,在学生心中树立良好的教师形象。

三是有终身学习的意识和习惯。知不足者恒进,要努力提高自己,更快地适应社会发展的形势,抓住一切机会认真学习,努力提高文化专业知识和教育教学能力。只有不断充电,才能维持教学的活力。为此,要向老教师学,学课型,学技巧;向年轻教师学,学朝气,学胆气;向名师学,学思想,学方法;向学生学,学感受问题的角度,学体验世界的“小聪明”;向书本学,学智慧,学理想;向现实学,学实事求是,学学以致用……总之,要学会使自己的教学语言更严谨,思考问题的视角更全面,解决问题的办法更有效,成为合格的教师,一步步迈上优秀的阶梯。

这位将继续以满腔热忱为山区教育发光发热的老教师,这位被学生视为心底无私、和蔼可亲的好朋友,这位在家长眼里爱生如子、勤奋实在的“老黄牛”,这位在同事眼里工作积极、虚心好学的好榜样,这位在领导眼里勤勤恳恳、以校为家的好标兵,用三十多年的时间,以朴实的人生品格,踏实的工作作风,坚定的人生信念,执着的人生追求,践行着自己光荣而神圣的使命。从青丝到灰发,他所走过的每一寸土地都留下了踏踏实实的足迹,一直坚守在教学一线,无怨无悔地将青春奉献给山区教育。什么是春蚕精神?什么是蜡烛品格?胡朴生的回答是——在三尺讲台上,尽自己的一分力量与责任,守望一方水土,播下一片希望。