因境显情理,文脉贯古今

作者: 王楚

摘 要:微专题教学具有精要深入、灵活变通、循序渐进等优势,是对高中文言文教学的创新尝试。将高中语文部编版教材中分散出现的古代写景散文篇目整合融通,以微专题的形式探索跳出“知识中心、内容碎片”的文言文教学,创设真实情境,设置分层任务,能够让学生完成鉴赏、探究、写作等任务,落实核心素养培养要求,增强文化认同。

关键词:微专题 文言文教学 创设情境

文言文在部编高中语文教材中占据重要位置,是落实“文化传承与理解”这一学科核心素养的重要抓手和载体。然而,长期以来文言文教学存在以知识为中心、内容碎片化、“有语言没文化”等难点,学生怕学,觉得“读不懂”,教师也愁教,教学上“讲解直译”,要求学生“全文背诵”,如此的“硬教硬学”必然导致“厌教厌学”。本文以宁波市鄞州中学为例,基于当下的学习现状,在核心素养导向下提出相关教学改进策略并予以实践。

一、高中文言文教学现状分析

笔者以宁波市鄞州中学高二(2)班、高二(3)班、高二(4)班为调查样本,向学生下发问卷141份,回收有效问卷140份。

问题1:你对文言文感兴趣吗?

A.不感兴趣

B.还好,有些兴趣

C.很感兴趣

问题2:你学习文言文的最大障碍是什么?

A.字词障碍,读不懂

B.内容复杂,不理解

C.课上就讲字词翻译,太枯燥

D.记背困难,太痛苦

问题3:你理想的文言文学习是什么样的?

A.以字词疏通为主,读懂文意

B.以文言知识为主,应对考试

C.以文言背景为主,了解相关文史哲知识

D.以文章中蕴含的思想为主,掌握传统文化

问题4:你理想的文言文课堂教学形式是什么样的?

A.教师讲解文本,学生听并做笔记

B.学生诵读文本,角色扮演中进入情境

C.小组自行探讨,教师只讲重点问题

D.教师结合多篇相关文章对比学习,课内课外相联系

调查问卷结果显示,学生整体上对文言文学习态度积极,只有两成学生表示对文言文不感兴趣。文言文学习中,72.14%的学生觉得字词有障碍,记背困难。这表明,学生并非不喜欢文言文,只是文言文与现代汉语相比更难理解。45.00%的学生希望文言文学习以背景为主,了解相关文史哲知识,34.29%的学生希望以文章蕴含的思想为主,掌握传统文化,这表明近八成学生希望文言文教学不局限在语法知识上,而是以文言文为载体加深对传统文化的理解和学习。在文言文的理想课堂教学形式这一问题中,55.71%的学生希望教师能结合多篇相关文章进行对比学习。

综合调查结果及教情学情,笔者分析学生学习文言文“挫败无趣”的原因主要是文言文本身难度大,存在理解障碍且当下的课堂重字词轻文化,忽视学生感兴趣的文化层面也掩盖了文言文真正的魅力。

二、高中文言文教学改进策略

《普通高中语文课程标准(2017年版,2020年修订)》提出:“进一步精选学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”由此,大单元学习、任务群学习、项目化学习、微专题学习等具有整合性的教学概念及策略应运而生。

微专题学习具有精要深入、灵活变通、循序渐进等优势,将文言文教学从讲解式教学中挣脱出来,摆脱“小知识”认识,跳出“知识点”教学,基于情境需要,立足任务驱动,把核心知识的学习融入任务完成的过程中。在此过程中,让学生与古文内容、古文作者亲近起来,建立起情感的联结;更重要的是在语言文字之外,引领学生去领略精神内涵,感受中华传统文化。

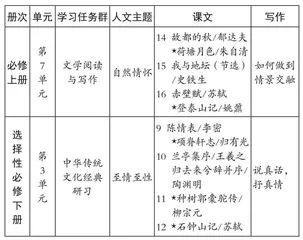

高中语文部编版教材选编了诸多古代写景散文,分散置于必修和选择性必修的教学单元和学习任务群下。《赤壁赋》《登泰山记》在必修上册第七单元,《兰亭集序》《石钟山记》在选择性必修下册第三单元。以这四篇文章为内容进行“古代写景散文”微专题教学,在分层任务驱动下从读懂文章到读深读透文章,让学生在真实情境中理解文章背后的传统文化,进而落实“文化传承与理解”这一学科核心素养。

三、微专题教学具体实践

现代人旅游热衷“网红地打卡”,也爱“沉浸式体验”,其实古人和我们一样爱好自然,过眼瘾之余更会抒发情感,在文学史上留下了众多写景抒情的佳作。为重现山水之美,感悟文人墨客于山水中获得的灵魂诗意,学校举行“山水与人生”文学主题展,请你以策展人的身份设计此次主题展览。

1.深读文本,设计展览版面

山水之美,需要审美化的眼光才能彰显。请你任选一篇作品设计展板,展板内容包括作品简介以及画面设计(主色调、画面元素等)。

本任务从思维层面上看,属于学生“筛选”和“概括”的认识维度,需要学深读文本并进行整合分析,在此过程中理清文脉,把握主旨。

2.探究文意,创作视频脚本

为了让展览声色兼备,需要拍摄短视频再现作家笔下美景。请你任选一篇作品,创作一个时长30秒的视频脚本作为拍摄视频时的指导大纲,拍摄内容和配音上需要考虑作者情感及体裁风格。

本任务从思维层面上看,属于学生“分析”的认识维度,需要学生在深读文本的基础上进一步探究文意,形成对苏轼的“赤壁”、姚鼐的“泰山”、王羲之的“兰亭”、苏轼的“石钟山”的个性化理解。此外,配音吟诵能够让学生更容易把握文体特点。

3.理解文化,策划展览亮点

为了让展览更有亮点,需要挖掘作品之间内在的关联和背后的文化意蕴,你和同学一起策划了四个亮点,请任选其中一个进行讲解。

苏轼览景而生情,《赤壁赋》中他由江水明月生出遗世独立之感以及吾生须臾之叹;《石钟山记》中他写山水间鸟鸣浪涌,足见其心澎湃,石钟作声如无射歌钟,足见其意自适。

——谢同学《情趣与理趣:〈赤壁赋〉和〈石钟山记〉的记游与说理》

语言上,赋体游记《赤壁赋》铺采摛文,体物写志,写曹操赤壁之战时极尽渲染之能事。文章骈散结合,用韵流畅,极具音韵美和节奏感,读起来抑扬顿挫。学者游记《登泰山记》语言精准而不失文学性,如“苍山负雪,明烛天南”中的“负”字运用拟人,化动为静,境界全出。此外,运用白描写出泰山冬天景致,严谨准确。

行文特色上,《登泰山记》体现了学者游记重考据、义理、辞章,《赤壁赋》中借“主客问答”,寓情于景,贯通文气。综上,赋体游记和学者游记在语言和行文上各有特色,可谓“各美其美,美美与共”。

——沈同学《从〈赤壁赋〉〈登泰山记〉看赋体游记与学者游记的写法特点》

《兰亭集序》与《赤壁赋》虽有百年之隔,但诚如王羲之所言“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”,两人皆于景中生乐,又因乐转悲。在我看来,景只是引子,勾起了郁结于心的悲而已。

时代面前,人是渺小的,时间面前,人是无力的。而在这种渺小无力的悲伤之上,他们却获得了更大的力量,“后之览者,亦将有感于斯文”,王羲之寄望后人能与自己心灵相通。苏轼以儒释道思想自解,变与不变只是在己,充实自己便不觉人生须臾。两人相隔百年,却都在此处达成一致:一味消极毫无裨益,唯有直面才能与自己,与人生,与宇宙和解。

——阮同学《从山水之乐到人生之悲——在游记中说真话,抒真情》

士人的世界有比升谪、生死更重要的东西,是谓家国。“穷则独善其身,达则兼济天下。”此句被古往今来的读书人奉为精神碑铭。然而,“独善”往往是一段孤勇的蛰伏,一种煎熬的等待。“素自无廊庙志”的王羲之却也一生多次上奏,旷达如苏轼也终不肯在为民请命的路上停驻半分。修身齐家治国平天下,“一身休咎生死皆可置之度外”,士人所求,粉身以报家国而已。

——卓同学《从〈兰亭集序〉到〈赤壁赋〉——古代士人精神的传承与升华》

本任务从思维层面上看,属于学生“探究”的认识维度。随着课程结构板块的变化,在选择性必修部分,课程标准更多强调对作品“精读”“考察”“研读”,将学生的梳理、讨论、研究建立在对作品深入阅读的基础上。

本任务要求学生进一步从文本内容、体裁风格、思想情感、文化传承四个方面对文章进行细致解读与全面整合,实现从单篇解读到比较阅读、群文阅读的跨越,并适当补充社会、历史、文化背景,使学生的学习逐渐深入到人文学科内部,这也符合“中华传统文化经典研习”学习任务群的特点,学生在完成这一学习任务的过程中能够实现对古代写景散文的整体感悟,增进对中华民族审美传统和文化心理的理解。

4.写作训练,撰写展览前言

为了吸引忙于学业的同学来参观此次展览,你需要撰写一段前言印在门票上,鼓励同学在情与景的交融里实现心灵远游,在真知与真诚中触摸民族文化血脉。

本任务从思维层面上看,属于学生“创造”的认识维度,让学生以一定情境下的写作任务为驱动,贯穿“说真话,抒真情”的价值取向,将之前的探究思考升华为实际生活中的感悟指引,学生用语言文字解决真实问题,把写作训练真正落到实处。

当下,文言文教学仍是困难重重,唯有改进教学策略,才能提高教学成效。微专题突破以往文言文教学中单篇离散、重字词轻文化的教学困境,联结必修和选择性必修教材,打通教材与课外的界限,实现文史哲多学科的跨越,引领学生在情境化的层级任务中把握古代写景散文的共性与个性,理解其背后承载的文化观念,让“文化传承与理解”的核心素养真正落地。

参考文献:

[1] 孙国萍、黄厚江《基于学习任务群的学科核心知识教学》,《中学语文教学》2023年第2期。

[2] 曾丽莉《学习任务群视域下中国古代山水游记散文研习教学研究》,《福建教育学院学报》2022年第11期。

[3] 温儒敏《普通高中教科书教师教学用书语文 选择性必修》,北京人民教育出版社2020年。